|

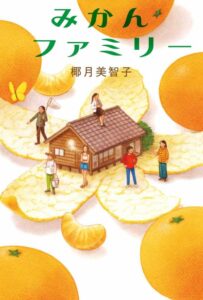

出 版 社: 講談社 著 者: 椰月美智子 発 行 年: 2024年08月 |

< みかんファミリー 紹介と感想>

所謂、擬似家族モノです。赤の他人が身を寄せ合って、血縁によらない家族を形成していく物語の系譜です。以前よりここには多くの物語があったわけですが、現代(2025年)の家族観や法的制度などと照らすと、また新たな気づきを与えられます。例えば同性婚はパートナーとして認められる自治体もありますが、まだ日本では法的には認められず、各種、手続きについては家族扱いされないものと思います。擬似家族モノについて、そうした次元で考えたことがなかったのですが、同居する間柄であっても、血縁ではないことで起きうる不都合があることを、今回、意識させられました。擬似家族が制度的に家族扱いされないことは当たり前だったわけですが、その人なりの繋がり方を家族とみなす、そんな家族観が普通のものとなれば、世の中の仕組みもまた変わらなくてはならないのだろうと、そう考えさせられたのです。『みかんファミリー』の「みかん」は「蜜柑」だけではなく「未完」を意味しています。家族が完成するための必要要件とは何か。血縁や親族であることは法的には大切でしょうけれど、それが家族を完成させるものなのか。未完であるとされる結びつきが、逆説的に照らし出すものが、ここにあります。社会的弱者の公的扶助を意識させられるところがあるので余計、家族として制度的に保障されることを考えさせられるのですが、相対的に弱者であっても不幸ではない、ということも大きなポイントかと思います

母親である響子の引っ越し宣言に、娘の美琴(みこと)は驚かされます。古民家をリフォームして住むということだけでなく、母親の友人の朱美の家族と同居するということも突然でした。こちらの家族は、八十歳になる祖母の節子を加えての三人。先方は、朱美の娘の優菜と、その娘の野々花の三人。女性ばかり合計六人での共同生活になるというのです。母親の響子と朱美は同い年ながら、孫がいるというのも驚きですが、それが、同じ中学に通う同学年の一年生で、変人として知られる野々花であったことに美琴は戸惑います。蛇を保護して学校に連れてきたこともある爬虫類好きで、生物部に属している野々花と、吹奏楽の美琴はクラスも違い基本接点はありませんが、虫や爬虫類の苦手な美琴は警戒感を募らせます。寡黙な野々花と同じ部屋をシェアした共同生活は互いに干渉しない暗黙のルールで始まりますが、美琴の友人で野々花と同じ小学校だった、ひまりの仲介で、少しずつ、二人は距離を縮めていきます。美琴の祖母と野々花が一緒に家の庭に菜園を作り親しくなっていったり、まだ若い野々花の母親の優菜が、突然、出ていって男と暮らし始めるなど出来事があったり、それが野々花の家では恒例のことだとだったりと、思わぬ出来事も起こります。美琴と野々花は、同い年の姉妹のように互いを支え合う存在になっていきます。やがて母親の響子が、この同居を始めようと考えた理由を美琴が知るに及び、また驚愕することになるのですが、トラブルや哀しみも越えて、結びついていく新しい家族の物語です。

女六人いればなんとかなる。そう考えたのは響子と朱美です。同じ中学に通っていた二人は大人になってから再会し、親しく付き合ってきましたが、双方とも離婚しており、自分の家族の行く末に不安を感じていました。響子は高齢の母親がおり、また自分の健康にも不安を覚えていました。朱美は、娘の優菜が三十過ぎにもなって落ち着かず、たまに家を出ていってしまうことを気に病んでいました。ここで二つの家族で相互に支え合うことを考えつくのです。相互扶助です。当初は距離のあった美琴と野々花も親しくなっていきます。これが一足飛びではなく、互いの警戒感を解いて、少しずつ近いていくあたりが良いのです。二人とも社交的なタイプではなく、積極的に親しくなろうとはしません。美琴の友人の、ひまりが間に入ったことで、一緒にいることの心地よさを知るようになるあたりにカタルシスがあります。一人よりも二人の方がいい。支えあえる関係性があることの安心と歓びがここに芽生えます。全く違うタイプの女子が友情を築いていく作品は多いのですが、本書は、二人ともあまり社交的ではなく、積極に親しくなることもなければ、反発しあうこともない関係からのスタートは興味深いところでした。なんとなく避けてしまう。関心を向けることもない。そこからの一歩がどう踏み出されたのか。ここもまた現代の物語的な、低い温度で化合される化学変化が新しいと感じさせます。ぶつかり合うことで親しくなる、という友情セオリーは、もはや時代感覚に合わないものかもしれません。