|

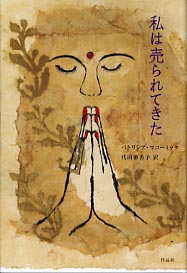

出 版 社: 作品社 著 者: パトリシア・マコーミック 翻 訳 者: 代田亜香子 発 行 年: 2010年06月 |

< 私は売られてきた 紹介と感想 >

てっきり他の惑星の話だろうと思っていたら、未来の地球の話でした、というようなオチのSF映画がありました。この物語も、まあ少なくとも半世紀ぐらいは前の話じゃないのかなと思いながら読んでいたら、途中で現代の話だとわかってビックリしました。トリガーはベッカムのTシャツを着ている男の子が出てくるあたりです。タイトル通り「人が売られる」話です。比喩でも何でもなく。遠い国の話とはいえ、現代でもこうやって人が売買されている、という事実に基づいた話なので、相応のショックはあります。しかも、12歳の女の子が、家族に売春宿に売られるという非道です。少女の「私は売られてきたんだ(!)」という、自分のことに自分で驚いてしまうような、どうしようなくやるせない感じに、いたたまれなさ炸裂です。彼女が売られた1万ルピーという金額は、現在のレートだと1万8千円ぐらい。インドの平均月収が2万8千円強なので、日本の金銭価値で換算すると20万円ぐらいのイメージです。大卒初任給ぐらいかな。多寡の問題ではないのですが、個人の尊厳が金額に換算されうる、という事実に震撼します。ノンフィクションではないものの、聞きとり調査による取材に基づいた作品。主人公の少女の感受性が豊かで、その表現は叙情性を湛えているものだから、より悲愴なのです。とはいえ、物語として物語られるところに、より心を動かされるところがある。児童文学作品として読むことでの掛け算もあり、心に抱く感慨もより玄妙なものになっていきます。ちょっと覚悟がいる読書ですが、目を背けずに読んでおきたい作品です。

ネパールに住む十二歳の少女、ラクシュミー。貧しい暮らしぶりなのに、継父はオシャレにお金を浪費してしまうような、ちょっといい加減な人。お母さんは、そんな夫であっても、男の人が家にいてくれるだけで幸せ、なんて、幸福のハードルが低い人です。お金持ちの家で女中働きをすればお金を稼げるようになる。ラクシュミーは密かにそう思っていましたが、ついに、継父に町に連れていかれる日がきました。ところが、何人かの仲介を経て、ラクシュミーは国境を越えた隣の国インドにまで運ばれます。着いたところは、なんだかいかがわしい<しあわせの家>という店。そこは少女にお客をとらせる売春宿だったのです。やっと自分をとりまく状況に気づいたラクシュミーでしたが、薬物で無抵抗にされ、借金にしばられ、己の境遇を受け入れざるを得なくなります。そんなラクシュミーの沈鬱な日々が綴られていく物語。なにせ警官も賄賂をもらい、こうした施設を黙認している有様で、子どもが一人では逃げることも、抵抗のしようもないのです。多くのお客をとらされながら過ぎていく歳月。やがて、14歳なのにこの店の古参になっていたラクシュミーに、ようやく人権団体の救いの手が伸びようとするのですが・・・。非情な世界を生き抜く女の子が見つめる日々の記録です。

彼女の視線の先にいるのは、一緒に働かされている女の子たちや、非情な大人たちです。彼女の感受性がするどく捉える世界の風景は、困ったことに、痛々しくも瑞々しいのですね。時として、他の女の子にお客をとられたことに悔しさを感じたり、優しくしてくれたお客さんに思いをかけてみたりもする。そんな心の動きに、環境に適応していってしまう人間という存在の切なさを見てしまい、溜息ももれます。道義的なことを言えば、すべてがダメダメの暗黒状態です。実際、ネパールからインドに連れてこられるこうした少女たちは年間1万2千人にも及ぶ、と著者のあとがきにあります。事実として、こうした不幸はあるし、その罪業を裁かれなければならない大人はいる。これが、現在、地球のどこかでリアルタイムで起こっていることである、という事実も認識しなければならないわけです。漠然と、こんなの昔の話だよなと思っていた自分自身がここにいたことについては、反省するとともに、世界認識の甘さを実感しました。