|

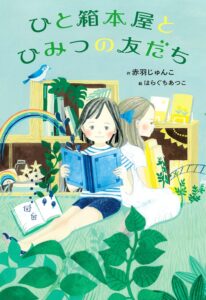

出 版 社: さ・え・ら書房 著 者: 赤羽じゅんこ 発 行 年: 2023年06月 |

< ひと箱本屋とひみつの友だち 紹介と感想>

タイトルにある、ひと箱本屋とは、個人向けにシェアされた共同スペースで自分の出品した本を売ることができる書店です。このビジネスモデルは現在(2025年)、古書店だけではなく、新刊書店でも行っているところがあります。要は書店の棚スペース貸しです。参加される方は、自分の所有する本を売り捌きたいというよりは、書店という公共の場所に自分の好きな本を並べたいたいという気持ちが強いのではないかと思います。フィギュアや時計などのコレクターズアイテムを扱う貸しショーケースのビジネスは色々とありますが、「本は違う」というマインドはここにも宿っている気がします。ネット上でのアフィリエイトプログラムが始まって四半世紀が経つかと思います。本を紹介して、販売が成立したらマージンを得られる仕組みは、いまだにヴァーチャルな空間での本の陳列よりも、現物が目の前に置かれている方がインパクトはあるし、人の心に届きやすい気はしますね。やがて電子書籍全盛か、あるいはAIがどんな本も代読してくれる音声化の未来が来ることが想像されます。紙の本はいつか姿を消すだろうと思うのですが、本を並べて売ることを通じたコミュニケーションがかつてあったことをこうした物語が繋ぎ止めてくれるものかも知れません。児童文学としては変わった題材です。本書のもう一つの要素である車いすとそのユーザーは、比較的見かけるテーマではあり、ひと箱本屋と車椅子の掛け算がもたらすものに、物語の焦点が結ばれていきます。

小学五年生の女子、朱莉(あかり)。本を読みながら町を歩いていて、偶然に沙絵(さえ)さんという大人の女性とぶつかってしまいます。沙絵は本好きの朱莉を、自分がオーナーを務める「ひと箱本屋カフェSHIORI」に誘います。カフェ兼古本屋の店内には、カラーボックス大の木目の箱が積まれており、中に本が展示されていました。ひと箱本屋という、棚貸しなのだと朱莉は説明を受けます。その中のひとつ「虹色本屋」というカラフルな箱に朱莉は惹かれます。沙絵さんに聞くと、小学生の女の子が契約して、自分の書いたファンタジーを置いているというのです。興味を覚えた朱莉はさっそく本を購入して読み、作者へファンレターを書きます。そこから二人は友だちになるのですが、いざ対面することになって、朱莉は、作者である理々亜(りりあ)が車いすユーザーであることを知ります。お互いにファンタジーの『魔道キッズ』シリーズのファンであることに意気投合した二人は親しくつきあうようになります。おしゃれで明るくて元気で、差別する人にも毅然とした態度をとる理々亜に、車いすユーザーのイメージをくつがえされていく朱莉でしたが、友人の陽菜に「ボランティアでつきあっているのか」と悪気もなく聞かれたことで、理々亜のことを、なんとなく「ひみつの友だち」にせざるをえなくなります。理々亜は、周囲の人たちの気づかいで「やさしい仲間はずれ」にされていると嘆きます。その心中を計りかねていた朱莉でしたが、一緒に行動する中で、彼女が直面している世の中のバリアを知り、理解を深めていきます。花火大会で理々亜を上手くサポートできなかった朱莉は、仲直りのために書店での『魔道キッズ』の作者のサインイベントに理々亜を誘います。気づかいを感じさせずに、どうフォローするか。そして、対等な立場で友人でいるにはどうしたら良いのか。二人が心を沿わせていく中で、それは見えていきます。

「気づいてあげられなくて、ごめんなさい」という謝り方をされた時、人はどう反応していいのか困るものです。恐らく、そう言われて、感じるのは恥ずかしさです。自分が気遣われなくてはならない存在であるということを思い知らされ、また、その気遣いを人に課して、それを果たせなかった人に罪悪感を抱かせてしまう。なんと、いたたまれない状況かと思います。むしろ、謝って欲しくないものでしょう。羨まれたり、見下されたり、あるいは同情されたり、色々な感情を人から向けられるものです。それは自分という存在が引き寄せているものです。そんな感情に、人は、どう応対したら良いのか。驕らず、惨めに感じることもなく、毅然とした態度を貫く。その気概を維持することは大変であろうし、気を張り続けることの重荷を感じます。障がいのある人は、この立場を負わされています。障がいのある当事者ではなく、まなざしを向ける側の葛藤も複雑なものです。同情やボランティアではないのだと、意識し続けることにもまた心的負荷はあります。過剰に気遣ってしまったり、その気遣いに罪悪感を覚えたり、どうしたらフラットな態度で自然体でサポートできるかを思い巡らせることになるでしょう。「あやまられたくない」人に、あやまりたくなるのは、あやまる側のエゴです。互いに、あやまらないで良いようにするには、どうしたらいいのか。この最適解については、模索し続けるしかないでしょう。気遣いつつ、気にかけない。まあ、気遣わなくても上手くいくような世の中であれば、万事オーライなのですが。埋めるべき隙間はあるし、バリアをフリーにする努力は必要です。ここをさりげなく、こなすこと。物語は、そうした難しい模索を等身大の主人公の姿で見せてくれます。人を傷つけ、自分も傷つきながら、付き合い方を模索するしかないのだと、平坦ではない当たり前と、それを越えていくことの当たり前を、子ども心がどう会得するか。また双方が成長していくというパートナーシップのあり方も考えさせられるところです。