|

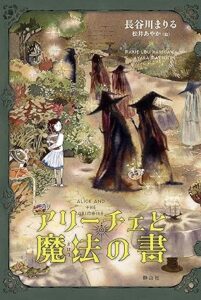

出 版 社: 静山社 著 者: 長谷川まりる 発 行 年: 2025年04月 |

< アリーチェと魔法の書 紹介と感想>

厄介な特性を特別な才能だと言い換えることは難しいものです。神経質を、繊細できめ細かい人とは言い難いし、褒めようがない資質もあります。個性的という言葉も、悪い意味で使われることもあります。面倒なのは、他の人との違いに自分でサムシングを見出してしまうことです。選ばれた者の恍惚と不安に苛まれていられるのならいいのですが、自分自身のしょうもなさに気づかされ身悶えすることもあり、落ち込んでも、開き直っても、みっともないという目の当てられなさです。自分を肯定できない。だからといって、拗ねていても仕方がなく、どうやってこの世界と協調していくかを模索するしかないのです。世捨て人には、そうそうなれないのだから。そもそもが、自分が何者であるかなんて思い込みだし、他人からの目線で、自分とは何者かと考えさせられるのもくだらないことです。ということで、自分で自分を評価しない、というのが得策なような気もしています。長谷川まりるさんの作品は、自分自身と自分をとりまく世界との関係性を考えさせる示唆に富んでいます。コミュニティとアイデンティティの相克を鋭く描き、世界からはぐれた主人公に、引かれものの小唄、ならぬ高らかな挽歌を歌わせます。長谷川まりる作品の主人公は、本書のようにファンタジー世界を舞台にしても、期待通りの心のはぐれ者で、その自我のあがきに耽溺しました。生きていくには、卑下してばかりもいられず、それなりの矜持が必要なものです。自分の個性や特質と、御しがたい世間との狭間で、どのように振る舞い、自信を持ってより良く生きるか。リアルな現代の学校ものでも、SFでも、ファンタジーでも、どんな舞台であろうと貫かれる長谷川まりる作品のスピリットには陶然としてしまいます。アイデンティティとコミュニティの相剋というお馴染みのテーマを、本書はさらに次の段階と進めて行きます。煮詰まった世界に風穴を空け、なすべきことをなす主人公の勇姿に瞠目せよ、なのです。

魔法使いに「魔法書」を閲覧させることを、代々、職務としてきた「守り手」の一族。その血統を受け継ぐアリーチェも十三歳となり、祖母から、その役割を受け継ぐこととなりました。この世界には魔法を行使できる力のある「魔法使い」がいて、その秘伝の書いてある魔法書を読むことで、魔法を習得することができます。魔法書は、その力を受け継いだ魔法使いなら、文字や図版として読むことができますが、非魔法使いには、ただの白いページにしか見えません。「黒魔術師」「白魔術師」「祈祷師」「錬金術師」など、それぞれの魔法使いの属性によって、読めるページが異なっていました。「守り手」は特定の魔法使いが力を持ちすぎないように魔法書を管理し、閲覧する権限を与える役割を担っていました。しかし「守り手」自身は、魔法書を読むことができず、できないが故に、この役割を担うことができたのです。とはいえ、特権階級である魔法使いに対峙して、「守り手」であることにアリーシャは複雑な思いを抱いていました。表向きは対等に接し、時に慇懃な態度もとる魔法使いたちは、その実、「守り手」を見下しているのではないのか。「守り手」を継承したアリーチェは、その就任儀式で、自分が魔法書のすべてのページを読めてしまうことに気づきます。しかし、そのことは、このコミュニティのバランスを大いに崩すことになるため、誰にも気づかれてはいけないのです。それ以前にアリーシェは分を越えた自分のその特性に慄いてしまいます。事前に受け取っていた「予言者」からの警告によって、難を逃れたアリーチェは、しかしながら、この先の身のふるまい方を考えます。学校の同級生である「祈祷師」の一族である少女、オルガとともに、予言に記された「四つの名を持つ魔女」と会うため、家から魔法書を持ち出したアリーチェ。やがて彼女は、なぜ現在のような魔法書の管理システムができたのかを知り、時代の変遷とともに、この魔法コミュニティが変わっていくべきことを思い抱くのです。

特権意識を持った奢った人たちのコミュニティの端っこにいて、特定の役割を担うものの、「できない」ということで厚遇され、同時に見下されている存在という、なんとも微妙な立ち位置の主人公(一族)が登場します(児童文学にしてこの身の置けない感覚を描くという凄さよ)。これ、卑近な例えですが、エリート意識の高い会社で、スキルやスペックが高い正社員の間でスケジュール調整のみを行っている委託派遣の人が想起させられます。特権階級のコミュニティバランスを取るために存在していることは、決して悪い立場ではないのです。けれど、おもねられることもあっても、リスペクトされているわけではない。ここに安住していることもできるけれど、それはやはり人としてありたい姿ではないのです。物語の終わりにある逆転によって、これまで劣等感を抱いていた自分たちの存在に意義が与えられ、さらに、この社会の構造を変えることにアリーチェは挑み始めます。権威や血統、因習としきたり。凝り固まった価値観。考え方の違う人たちと、それでも協調しなければならないというくびきに、長谷川まりる作品の主人公たちはもがき、自分の生きる道を見出してきました。本書は、さらに進んで、いけすかないコミュニティの構造を解体し、無力化させ、新しい社会構造を創造する段階にまで迫ります。その時、自分の厄介だと思われた特性が大いに発揮されるのです。自分の出番がある。旧弊したコミュニティに窮屈な思いをしてきた人間が真に解放されるのは、背いたり、逃げ出すことではなく、自らの力で変えていくことではないか。これは、なんという希望と理想だろうかと思います。長谷川まりる作品について僕は、コミュニティにさんざん嫌な思いをして、人(特に両親)との豊かな関係性を諦めかけている主人公が、それでも協調しようとする志向性に、いつも(良い意味で)嘆息してしいました。基点は一緒なのですが、本書の主人公の飛躍には目を見開かされるものがありました。全然、ファンタジーの感想っぽくないのですが、それは本書がファンタジーの皮を被った何かだからです。ファンタジーはテコになります。テコが何を動かすのか。そこがポイントです。