|

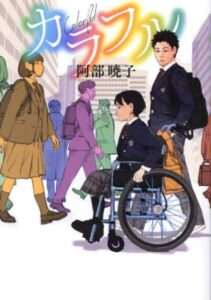

出 版 社: 集英社 著 者: 阿部暁子 発 行 年: 2024年02月 |

< カラフル 紹介と感想>

車いすを使用している人のことをなんと呼ぶか。「車いすの人」というのが、思わず出てきた答えですが、これでは、その人を車いすと呼んでいるようなものだし、「車いす生活者」というのも、失礼な感じがします。本書に倣うとすれば、「車いすユーザー」が据わりが良いようです。たしかに車いすを使用している人は、車いすユーザーでしょう。他の物語でもその呼称が使われていた覚えもあり、一般的なものになっているのかもしれません。ユーザーという言葉は、使う側と使われるモノに線を引きます。使う人イコール車いす、ではないのです。車いすと、それを使うユーザーを同一視しているところは実際、あるかと思います。この特徴に触れないでその人物を描写することは難しいでしょう。本人の意思はさておき、一心同体なのだろうと考えてしまいます。ただ、車いすへの愛憎は個人差があって、当人には車いすを使わざるをえないことへの失意や怒りを持て余していることもあるのかと想像します。ましてや自分は、車いす自身ではないのです。児童文学の中の車いすユーザーたちは、生来の障がいで車いす生活を送っていることが多く、車いすによって行動の自由を獲得できたプラスの方が描かれがちな気がします。一方で本書の車いすユーザーである、高校一年生女子の六花(りっか)は、元は健常者であり、中学生の時に車いす生活を「強いられる」ことになったため、車いす自体に愛着があるようには見えません。自分が車いすユーザーであることへの強い怒りを持っているという点では、ヤングアダルト作品では珍しい気もします。車いすユーザーであることで向けられる視線や、多くの人の介助を必要としてしまう立場に、自立心が強くプライドの高い六花は傷つけられながらも、周囲に理解と協力を求めることがマストなのです。そんな六花と同級生たちはどう共生していくのか。それぞれ傲岸の棘を持ち、不遜である高校生たちが、心中に潜めたものを交わし、美しくない本音をぶつけ合いながらも、そこにナチュラルな善意の仄めきがあるあたりが読みどころです。

高校一年生の男子、伊澄(いずみ)は、高校の入学式の朝、通学途中の駅でトラブルに巻き込まれます。財布を盗んで逃げる犯人を捕まえて欲しいという叫び声を聞き、その俊足を活かして、逮捕に協力することになったのです。同じくその声に反応した車いすユーザーの女子が、果敢にも犯人の行手を車いすで身体ごと阻もうとするところを見てしまっては、無関心を装いたい伊澄も関わらないではいられません。その女子、六花は同じ高校の制服を着た、ともに今日、入学式を迎える新入生でした。気丈で勝気な六花は、迂闊に車いすを押した伊澄に注意を促し、車いすユーザーに対する認識の甘い彼をたしなめます。果たして、同じクラスであった六花は、学校でどう過ごしていくのかを伊澄は見守ることになります。やはり不便はあるだろうし、同級生たちにもまたどう彼女と付き合うべきかの困惑はあります。特に親しくするわけではないものの、伊澄は六花のことが気になり、機会があれば話をし、その心中をうかがいます。中学生の時に脊椎に病気が発症し、下半身が動かせなくなった六花は、もとはミュージカル女優を目指していた活発な子であり、その失意をこえて、自分の将来を見据えています。一方、伊澄は、中学陸上の記録を持つ俊足ながらも、事故で怪我を負ったことから、かつてのような走りができないことで、陸上をあきらめ、なんの目標も持たないまま無為に高校生活をやり過ごそうとしていました。六花は高校生活を人の手助けを借りながら、無事、過ごしていましたが、恒例の学校行事である長距離歩行に参加しようとしたことで周囲との軋轢を生んでしまいます。六花と伊澄は、それぞれの失意から、どう立ち上がっていくのか。諦めと不安に苛まれ、自信もないけれど、プライドは高い。そんな彼らが学校という場所で、他者の世界を意識することで成長していく物語です。

概して高校生は小生意気です。小生意気になれるのは、社会生活の経験が乏しく、己の程を知らないからですが、反面、自信もなく不安も抱えています。他人を見下しがちで、順位をつけたがる一方で、自分にも順位をつけられることに恐々としています。ここには近年(2020年代初頭)のキーワードである自己肯定感の低さの裏返しを見るような気がします。他人を見下すことで、自分を持ち上げる心根は、やはりいただけないものです。自尊心やプライドの高さというものは、恐らくは、他人からの順位づけなどをものともしない心意気です。自分の優位性に驕ることではないのです。本書は高校生たちの、こうした狭い心が赤裸々に描かれているあたりに興味を惹かれます。自分の身勝手さを正当化しながらも、一抹の罪悪感があるあたりに、人としての善意がベースにあることを感じます。そんな心のうちを言葉にして語り合い、互いにわかりあう。本音をぶつけあっても、物別れにならない。このあたり文学的でないところですが、正しい倫理観の物語です。六花は将来、障がい者劇団など、なんらかの形で舞台に上がることはできるだろうし、伊澄も記録は出せないまでも陸上を続けることはできます。ただ、それは自分の上がりたいステージではない、というあたりが共通しています。「医者か弁護士でないなら働かないほうがマシ」というネタめいた言説がありますが、そこまでではなくても、第一線で活躍できないならやりたくない、という気持ちもまた理解の範疇にある本音でしょう。これを身の程知らずと呼ぶかどうかです。第一線で活躍したいという向上心は、人に努力を促しますが、一直線の道を外れた時に方向を見失います。新しい道をすぐに探せるようになるには、方向感覚を養う必要がある。本書のタイトルは、伊澄が色彩豊かな世界の広がりを獲得したことを象徴しています。色々な道や考え方があり、人と対話することで獲得できるものは大きいでしょう。高校に通う意味もここに見出せますが、高校生活ってちょっとしんどいなあと、適度に人と距離を置ける社会人になると思うものです。