|

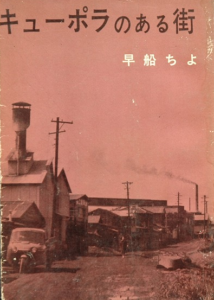

出 版 社: 弥生書房 著 者: 早船ちよ 発 行 年: 1961年 |

< キューポラのある街 紹介と感想 >

1960年前後の日本における「社会の底辺」はどこにあったのか。朝鮮戦争以降の好景気が続く中でも、まだすべての人が文化的で安定した暮らしを得られていたわけではない時代。埼玉県川口市には鋳物づくりの工場が立ち並び、貧しい職人たちの家族がそこでたくさん暮らしていました。ジュンの家もまた、そうした家族のひとつ。鋳物づくりのための鉄の溶解炉(キューポラ)を燃やす職人である父は、手当の良い最新型のオートメーション工場には馴染めず、賃金の安い昔ながらの職工仕事にしかつくことができません。収入の不足を補うため、母もビニール工場に臨時工のパートに働きに出ていますが、生活は楽にならない。子どもの衣料を買うことも、家族にいきわたるだけの魚の切り身を買うことさえ満足にできない毎日。中学三年生のジュンの頭を悩ませていたのは、この後、自分が高校に進学できるかどうかという難題でした。県立高校を目指すことのできる優秀な成績をとりながらも、ジュンには家庭の経済的な理由のために進学をあきらめざるをえないという、決断の時期が迫ってきています。焼酎ばかり飲んで家のお金のことを考えてくれない父。非行スレスレの行動でトラブルを起こす弟。大人として進学をあきらめることをジュンに求める母。そうした状況の中で、迷える心を抱えながら、ジュンの心も身体も、こく一日と成長していきます。目覚めていく十五歳の自我。はじける心身の躍動感。そして、まだ社会の中で自由を得られない子どもであることのやるせなさ。自分自身の置かれた立場を受け入れるしかない不自由さと、それでも広がっていくジュンの気持ちの翼。経済的な底辺に近いところにいながらも、失われない希望を持って人は生きていくということに胸を打たれる作品です。

ジュンの叔母であるミツエの夫は漁師で、漁船に乗っていましたが、韓国が領海として設定した李ラインを侵犯したために拿捕され、数カ月にわたり抑留されています。夫の帰りを待ちながら、身重のミツエはジュンの家に身を寄せていました。一方、朝鮮人たちの北鮮への帰還運動がさかんになり、チョーセン長屋に住んでいたジュンの親しい友人のヨシエも、家族とともに祖国に帰国しようとしています。目覚ましく発展しているという社会主義の国、北朝鮮ならば、ちゃんとした家を与えられ、高校にも行けるらしい。新しい国家の建設に参加できることに希望を燃やすヨシエに、ジュンは羨望を感じてしまいます。しかし、日本からの北鮮帰還者が増えることに韓国は警戒感を募らせており、日本との関係が悪くなれば、抑留者の帰還はさらに遅れてしまうのです。そんな難しい国際情勢が、ジュンの生活には密接にからみあっていました。民族問題もまた当時の日常生活の一部であり、この物語の中のテーマのひとつです。日本人と朝鮮人。民族の違いを超えて、子どもたち同士は親しくなり、ごく自然に友人関係を築いています。それは、あの時代の空気であり、現実の写し絵であったのか、それとも作者の願う理想の姿であったのでしょうか。

作者はあとがきの中で、この作品は受けとる側が問題意識を持っていなければ、ただ抵抗を感じてしまうだけで、さけて通るか、フタをしてしまうだろうと書かれています。作者自らが、「ごつん」とした抵抗感があると称する小説。過去の時間域にある物語を、こうして現在の視点から読むと、これが当時としてセンセーショナルな作品だったのか、スタンダードな感覚を描いたものか、判断がつきかねます。社会的な強い問題意識を孕んだ小説を、児童文学として出版することは、現代ではなかなか難しいものですが、やはり当時から、読者に抵抗感を与える小説ではあったようです。しかし、この物語の中に自分たち自身の生活を見出した当時の若い読者は、これをまさに自分たちに伴走する物語として、リアルタイムの生活の中で受け止めていきました。続編を含め、全六部の大長編となった本書シリーズは、後続刊でも、沖縄返還やベトナム戦争など、まさにその時代を活写していきます。いくつもの軽くないテーマを孕んだ作品でありながら、それでいて、清々しさを持って読むことができるのは、やはり、主人公のジュンの躍動感あふれる存在感によっているところは大きいと思います。みなぎる生命力のある主人公によって、物語はどんな苦境をも乗り越えていける。読者にとって自分の人生の伴走者となってくれる主人公がここにいます。ヤワではない力強さを持った物語に心を動かされます。