|

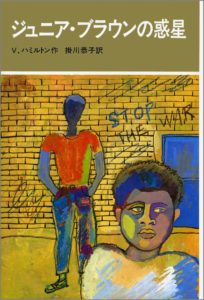

出 版 社: 岩波書店 著 者: ヴァジニア・ハミルトン 翻 訳 者: 掛川恭子 発 行 年: 1988年07月 |

< ジュニア・ブラウンの惑星 紹介と感想>

孤独な庇護者、バディ-・クラーク。立派な体躯を持つ黒人少年。彼自身が孤児でありながら、ニューヨークの街で行き場のない子どもたちの面倒を見ているアニキ的な存在です。ちょっとワイルドだけれど、賢明で、慈愛に溢れるナイスガイ。数学の才能もある、なんて一面もあります。学校に通ってはいるものの授業には出席せず、用務員のブールさんが作った学校の秘密の地下室にこもって、モーター仕掛けの太陽系の模型作りを手伝っています。このブールさんもやや訳ありの人物で、以前は教員だったという経歴の持ち主です。今も根っこには教師としての理想があって、少年たちを教え諭し、サポートしてくれます。もっとも用務員の仕事からは逸脱しがちな気ままさもあり、社会的に上手くやれている人物ではないようです。時間外にも仕事をしているからといって、日中、秘密の地下室で模型作りに専念していてはダメなわけですが、レールを外れてしまった少年たちにとっては、どこか心の許せる大人でした。さて、この地下室に入り浸る、もう一人の少年が、ジュニア・ブラウンです。150キロはあるのではないかという超肥満児の黒人少年。バディ-・クラークとブールさんは、この自分をも憎んでいる少年を喜ばせようと、この模型の太陽系に、新しい星「惑星ジュニア・ブラウン」を創造しました。自分の特異性におののいている少年、ジュニア・ブラウンもまた授業には顔を出さず、この地下室で時間を過ごしています。次第に明らかになってくるその心境。実のところ、それが常軌を越えたものであることに、読者もまた気づいていないため、彼の主観から見える世界の「いってしまった」状態に、かなり戸惑います。極めて異質で、狂気を孕んだ物語でありながら、それでも、この物語世界に惹き寄せられるのは、根底に深い愛があるからかもしれません。アウトローではあるが優しい空間。行き場がなく、世の中からあぶれた少年たちがコミューンを形成して自助に励む姿勢が前向きに描かれた物語です。人が狂気に憑かれてしまうこともあるこの社会で、慈愛をもって結びつく少年たちの姿に心を動かされます。

バディ-・クラークとジュニア・ブラウンは憎まれ口を叩き合いながらも、フラットな関係性を築いています。ピアノの才能がありながらも、失意に沈み、自分を持て余している極端に肥満した少年を、なんとか導こうとしているバディ-・クラーク。ぞんざいな感じで接しながらも、献身的に気を揉んでいるのです。ジュニア・ブラウンの暮らしぶりには、どこか異様で、危うさがあります。過保護で過干渉な母親のもとで暮らす母子カプセル状態。しかも母親は心身を病んでいるようで、バランスがとれた状態ではありません。バディ-・クラークは優しい言葉をかけたりはしないのですが、ジュニア・ブラウンになにかとお節介を焼き、その関係を維持しながら見守ろうとしています。これはバディー・クラークの美質であり、その慈愛は、孤独に沈んでいる他の少年たちにも注がれています。ジュニア・ブラウンのメンタルが危ないことに、バディー・クラークも気づいていますが(多分、統合失調症なのではないかと思います)、その手を掴んで離さない力強さに見惚れるところです。何者なのか、バディー・クラーク。彼自身の孤独や痛みもまた語られるものの、その強さに驚かされます。ジュニア・ブラウンのお母さんも、彼が通っているピアノ教室の先生、ミス・ピーブスも随分とおかしい状態になっていて、それを受け止めざるをえないジュニア・ブラウンもまた、おかしい状態で、この空間はこのまま煮詰まっていくとどうなるのか、恐ろしい予感がします。窮地から救われることの方が少ないのが人生です。社会福祉にどれほどの期待ができるものかとも思います。しなやかに強く、人の手を握り、誰かを明るく照らそうとする意思。ジュニア・ブラウンのために何ができるのか。たがいのために生きていくということ。そこに人としての資質を問われるような気もしています。

「こわれそうなものばかり集めてしまうよ」というのが「ガラスの十代」なのだと、かつての昭和歌謡は教えてくれました。こわれそうなものへのシンパシーと、そこに引き寄せられていくメンタルは、切なくも痛々しいものがあり、そんな気持ちにつき動かされていた頃の記憶もまだあります。今となっては、こわれそうな人や面倒な人にはなるべく近寄らず距離を置く、というのが処世術となっているので、「懐かしい痛み」ではあるのですが(と書くと「ずっと前に、忘れていた」とつなげがちで、自分に刷り込まれた昭和歌謡の影響に震撼しています)。昭和時代の詩といえば、この物語には谷川俊太郎さんの『二十億光年の孤独』をどこか想起させられるところがありました。孤独の惑星はひかれあう引力を持っています。ヒッピームーブメントやコミューンなどのアメリカの若者の連帯感がベースにある本書とは、別の感覚かも知れませんが、この孤独の星々のイメージには通底するものがあります。もうひとつ思い出したのが吉野弘さんの『10ワットの太陽』です。弱者もまた、弱くとも人を照らす光を放つ、その慈しみを思わせます。おたがいを照らし合い、人はともに生きていくことができる。なんとも辛い物語ではあるのですが、ここにある理想と、無償の友情がもたらすものに希望が灯ります。