|

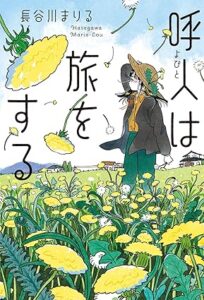

出 版 社: 偕成社 著 者: 長谷川まりる 発 行 年: 2024年10月 |

< 呼人は旅をする 紹介と感想>

長谷川まりる作品は、現代のリアルな学校生活から、架空の未来世界を舞台にしたものまで、一見、バラバラな題材を様々なスタイルで描きながら、絶えず個人のアイデンティティとコミュニティの関係性や、人間同士の距離感と共生について訴えかけています。物語に潜められた寓意をぐっと読みとらされてしまい、胸中に抱かされる感慨には、いずれの作品も共通したものが残されます。人と人との相互理解が全てを解決するものとはいえ、これは難題です。理想を語るどころか、なんとか、この世界を諦めないよう歯を食いしばっている姿を意識させられます。失意や絶望がどこか見え隠れしていて、努めて希望を描いているように思えるのです。物語の中心にいるのは、多数派ではなく、少数派です。マイノリティの自我は、世間との関係性によって影響を受けます。孤高の存在でいることは、実際、難しいのです。これは特定の社会的なマイノリティだけではなく、もっと拡張された概念です。児童文学には繊細な感受性を持った「魔女」がよく登場します。教室の「変わり者」であり、家庭の「扱いにくい子」である魔女は、傷つきやすいが故に、自己防衛のために誇り高くいなければなりません。近年、LGBTや発達障がいなど、具体的なマイノリティが描かれがちですが、世間とはぐれてしまうのは、そうした人だけでもなく、周囲とソリが合わない思春期に感じる孤独感や疎外感は多かれ少なかれ誰しもが持つものです。では、どう生きるか。そう、それでも生きていかなくてはならないわけです。本書の「呼人(よびと)」という存在は象徴的です。普通ではいられない存在が生きていくために、どうこの世の中でふるまうべきか。また、その存在を、周囲の人間はどう見守るべきか。そこには見守る側の自我のあり方も語られます。それぞれの立場を描く連作短編は、多角的にこの問題にアプローチします。それぞれに暫定的正解を見せながら、絶対的な正解のない問いをさらに膨らませ、読者の心に繋ぎとめる見事な物語です。

「呼人(よびと)」とは、なんらかのものを呼び寄せてしまう特殊な体質を持った人たちの総称です。旧来から言われる「雨男」「雨女」のように、その人がいると雨が降るという妄信が、この世界では事実として認定されています。ただし、その理屈は科学的には解明されておらず、引き起こされる事象だけが当事者に結びつけられています。「呼人」は先天的、あるいは後天的に、突然そうなってしまうもので、人によって特定の気象状況や動物、昆虫、植物などを呼び寄せてしまいます。周囲に迷惑をかけてしまうため、「呼人」はひとつの土地に留まっていることができず、週単位での移転生活を余儀なくされています。「呼人」に認定された人は公的に支援が与えられ、移転費用や滞在費が国から補助されます。とはいえ、生涯、定住することができないことは、学校や仕事などにも支障をきたします。オンラインである程度の代替はできるものの、人との恒常的な関係性は失われ、あるいは移転先で多くの臨時的な関係性を築かなければならないのです。これが子どもともなれば、親族に付き添ってもらう必要もあり、当事者としては、その心労も生じます。この物語は、それぞれの「呼人」と、その周囲の人たちを主人公にした連作短編です。当事者を主人公にした物語だけではなく、周囲の人間がどう「呼人」と向き合うかを描いた作品もあります。雨を呼び寄せてしまう「呼人」になった同級生に、複雑な愛憎を抱いている小学六年生の女子の物語に始まり、ある日突然に呼人になってしまった少年や、男を呼び寄せてしまうトランスジェンダーの男性、呼人を支援する役所の職員の立場からの視線など奇想の物語は続きます。角度を変えながら呼人が象徴する特異なマイノリティの存在の自我とコミュニティのあり方、そしてもっともミニマムな単位である家族関係も描かれていきます。

「呼人」に対する偏見や差別が、制度や啓蒙によって軽減されている世界である前提が興味深いところです。「普通」に考えれば、「呼人」は気味の悪い存在です。理由も解明されておらず、不思議な特殊体質として納得するには、ややハードルが高い気がします。おそらく世の中には、マイノリティに対して好意的ではない人もいるだろうと思いますが、人間は理性的に多様な人間の個性を尊重しようと努めるものです。そうした正しさが世の中の基調になっています。とはいえ、人間には感情があり、全てを大らかに飲み込めるわけではないのです。考え方が違う人間同士が、互いの正しさをぶつけ合って、傷つけあうのが世の中という坩堝です。終章である『渡り鳥』は、鳥を寄せ集めてしまう呼人である中学一年生の女子、くいなを主人公として展開します。自分が呼人であることの苦衷は本質的に両親に理解してもらえないと、くいなは思っています。呼人が、かわいそうな存在だということを前提にしているこの世界で、母親もまた、くいなをそうした視点から擁護している。旅先で親しくなった同学年の真帆から、人の考え方自体が、それぞれ違っていることを示唆されて、くいなは自分の考えを深めていきます。人の考え方は違う、だからズレが生じる。両親はくいなを励ましながらも、可哀想な存在であると思っています。もっと自由なマインドを持てることに考えが及んでいないのです。自分も信じる善悪の価値観を譲らない母親に対して、くいなは辟易しています。ある意味、くいなの方が世の中とうまく共存することを考えているのです。両親とは考え方が違うので、話し合っても仕方がないと、くいなは半ば諦めてもいます。そういいながらも、聞き分けのない両親ともなんとか共存する道を模索するくいなが、大人になっていくプロセスが、実に読ませるわけです。繊細な魔女もまた、孤高をかこつだけではなく、うまく立ち回る必要はあります。人は考え方が違うのだという前提を受け入れて、世の中を渡らないとならない。ここにアイデンティティとコミュニティの相剋に関して長谷川まりる作品が抽出する現代のセンシビリティが表現されていると思うのです。