|

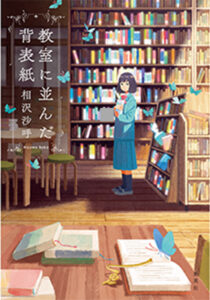

出 版 社: 集英社 著 者: 相沢沙呼 発 行 年: 2020年12月 |

< 教室に並んだ背表紙 紹介と感想>

連作短編。それぞれのお話で同じ中学校に通う違う女子が主人公になります。特技も目立つところもないタイプの彼女たちが語るのは、ごく等身大の悩みです。読書感想文が書けない、程度なら良いのですが、いじめ被害など深刻な問題もあります。全作を通じて、学校図書館(図書室)と同じ司書の先生が登場します。しおり先生というのが、彼女の愛称です。しおり先生は、フレンドリーに生徒たちに接しながら、本や物語を読むことになぞらえて、悩める少女たちに人生のアドバイスを送っていきます。中学生女子同士の「困難な人間関係」を描く数多くの物語が存在します。同じ学校や教室を舞台にしながら、主人公が違う連作短編形式が選ばれることが多いのは、そこに視座の違いがあり、狭窄な視野であってもクロスすることで、世界の広がりを描けるからでしょう。本書は、そうした物語の中でも、閉塞感の密度が濃い作品です。特に全編を通じて登場し、最終篇の主人公でもある「三崎さん」の境遇については、胸が塞がるものがあります。興味深いのは、しおり先生のスタンスです。生徒に真摯に寄り添うものの、問題解決まではしないのです。司書教諭(司書だけど教員免許もあるというので、そうなんじゃないかと思ったのですが、専門職の方からはここも重要かもしれません)として、教師の領域に踏み込まないようにしているのかも知れませんが、積極的な訓導は行わないあたりに、その姿勢が伺えます。以前に学校図書館司書の方に、本について生徒から問われたら答えられるように備えているが、積極的に特定の本を本を薦めない、という信条を伺ったことがあります。どこまで踏み込むべきか。あるいは、 物語が、図書室が、司書が、友だち未満の同級生が、人に寄り添うとはどういうことか。解決しない問題を抱えたまま、人はどう前を向くのか。そんなことを考えさせられる読後感です。

中学二年生の図書委員の女子、佐竹は、昼休みに図書室で、昨年、一緒のクラスだった女子、三崎さんを見かけて驚きます。陽気で明るく声が大きく、自分のような地味な子とは違う世界に住んでいるはずの三崎さん。そんな彼女が図書室で一人きりでいる。正直、苦手意識を抱いていたものの、三崎が図書室で食事を始めたために、ここは飲食禁止だと声をかけざるを得なくなります。連日、昼休みに一人で図書室にきて、ファッション誌をめくっている三崎を佐竹は不審に思いますが、どうやら彼女が教室では食事ができない状況であり、トイレで昼食をとっているという噂を聞きます。それは、すなわち、彼女がクラスでいじめられ居場所を失っているということでした。佐竹は図書室設置された『おすすめおしえて』ノートに匿名で書かれた「恋愛、友情、部活ものではない、女の子が主人公の物語」というリクエストに応え、選書した回答を記しますが、それが三崎の書いたものだと後に知ることになります。自分が薦めた本を読もうとしている三崎と気持ちを交わせる予感を抱きながらも、今の三崎と親しくしないほうがいいと友だちからは警告されます。自分が好きな本を好きな人と話をしてみたい。そう願いながらも、中学校の同調圧力は行動を阻みます。物語は語り手を変えながら図書室を基点にして、それぞれ大人しい女子たちのささやかな心のドラマを描いていきます。将来の夢を描けないことに悩んだり、読書感想文が書けないことに困ったり、自分のキラキラネームが嫌だったり、等身大の悩みに、司書のしおり先生のささやかなアドバイスが与えられます。各物語を通じて、いじめに遭っている三崎さんのことが触れられ、最終章は、三崎自身が主人公となります。読書が苦手だった彼女が、図書室を逃げ場所にしなければならなかった事情は深刻です。既に「おかしくなっている教室」を子どもたちはどうサバイブすればいいのか。教室に並んだ背表紙。窮屈な書架にいる「自分という本」を誰かに読んでもらいたい。そんな少女たちの切実な願いを訴えかけてくる物語です。

本を読むこと。物語の世界に触れて、感じること。読書の歓びを伝える作品ですが、実在の本や特定できる物語が登場しないというあたりが特徴的です。このため印象や共感がぼやけるところがあるのですが、本書は、読書を友としていないタイプの子にも間口を広げ、敷居を下げ、この世界に誘おうとしているため、固有名詞で萎縮させない意図があるのかも知れません。知識を涵養することが読書の本義ではないし、本書の中でも国語教師が感想文を書かせようとする課題図書への反駁があります。ペダンティックになりがちなのが思春期の読書のいけないところで(自分など半分以上は格好つけだったと自戒しています)、純粋に、読書の効用や癒しを考えれば、何を読んでいるか、その本の一般的な知名度や評価などは無意味なのかも知れません。いずれにせよ、読書が人を支え、知識を増やすだけではなく、心を涵養することは確かです。しおり先生もまた、かつて学校生活で傷つけられた人です。こうした先生がその経験則から何を語るのかが読みどころです。スクールロイヤーがいじめに対する法的措置を検討してくれるようには、具体的な救いは施されません。本書が書かれた時代では、まだ、当人が心を強く持つこと以外に、現実感のある処方がないというあたり歯痒いところです。全ては、問題解決しない教師をはじめとした学校の大人たちがいけないのです。教室が「おかしくなっている」ことにいち早く気づき、軌道修正しなければ。それが容易ではないことを前提として、生きのびる方法を生徒自身が模索しなければならないのが現実です。読書はその時、生きる糧になるのか。三崎さんがおすすめをリクエストした本は、自分が共感できる登場人物の物語です。心を沿わせることができる本は大切です。あるいは自己啓発やスピリチュアル系もまた自己肯定感を育てるには効用はあるかも知れません。本を支えにして、人はどう起き上がれば良いのか。非常に考えさせられる作品でした。