|

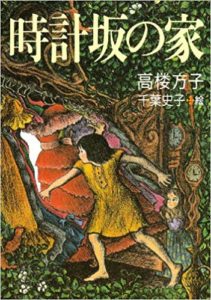

出 版 社: リブリオ出版 著 者: 高楼方子 発 行 年: 1992年10月 |

< 時計坂の家 紹介と感想 >

ひそかに憧れている人からいただいた手紙やメールに返事を書こうとして、すっかり舞い上がってしまい、もらった倍以上の量の文章を書き綴り、後から恥ずかしくなってしまうようなこと。返事を受け取ったあの人は、きっと気にも留めないのだろうけれど、なんとも思われないがゆえに、自分の思惑が恥ずかしくなり、ジタバタとのたうちまわってしまう。実に、消耗するパターンですが、そんな経験がある方も多いのではないかと思います。気恥ずかしい、とはいうものの、誰かへの憧憬の念や、思慕を寄せる心の震えや、戸惑いみたいなものは、人生のちょっとした輝きの瞬間ではないかと,感受性が摩滅しつつある昨今、思ってしまうのです。「自分にはなにもなく、あの人はすべてを持っている」。本当は、そんな絶対的な存在はいないのだけれど、自分にはない何かを持つ人に、強く惹かれ、憧れてしまう。そんな「想い」の強さによって見えてくる人や世界は、美しくも手の届かない不思議な輝きをもっているように思います。広い意味での「片想いの時間」のなんと甘美で残酷なこと。「誰かに憧れられるのではなく、絶えず憧れる側にいる人間」の心のありように、限りなくシンパシーを抱かれる方に、そうした気持ちの結晶のようなこの作品をお薦めしたいと思います。

夏休み、両親から離れて一人、祖父の暮らす「汀館」の家に泊まりにいくことになったフー子。彼女はこの古い家で不思議な階段を見つけます。階段の先には古い懐中時計が架けられた窓つきのドアがあるのものの、その向こうに部屋はありません。かつてはベランダがあったけれど、今は取り壊されているため、ただ中空につながるはずのドア。開ければ、窓の外には裏の家が見えると思いきや、突然に「もうひとつの世界」への入り口が開きます。フー子の目に一瞬、広大な「緑の園」が映り、消えていきます。フー子の母が、幼い頃に亡くなったと聞かされていた祖母も、かつてこのドアの向こうの世界に消えてしまったのではないか。フー子は「緑の園」と祖母の失踪の謎を追って、この街の古い記憶をたどり始めます。時計館、ロシア人の時計師、マトリョーシカ、魔術師の夢、ジプシーの娘たち。めくるめくメタファーに幻惑されながら、やがて迷い込む「緑の園」の、この世ならぬ魅力にフー子は心を奪われていきます。現実の自分に自信がなく、いつもなにかに心をひきよせられてしまうフー子。「緑の園」への強い憧れを持ちながらも、この庭園が求めている主人は「自分ではない」という諦め。不器用なフー子が、憧れの従姉妹であるマリカと仲良くなりたいのに気持ちをうまく伝えられないもどかしさや、あまり慣れていない祖父との距離感など、十二歳、という年頃の微妙な心模様が繊細に描かれます。異世界を描いたファンタジーとしての物語の面白さもさることながら、豊かな感受性に揺れる繊細な心を捉えた秀逸な児童文学として楽しめる作品です。

ここではないどこか、の「もうひとつの庭」を描いたビルディングロマンは、枚挙にいとまがないほどです。僕は、この作品で描かれる異世界がひっそりと死の匂いを漂わせているところに、かつて、松谷みよ子さんや安房直子さんが描かれた世界に近しいものを感じていました。美しく幻想的でありながら、深淵な闇の底につながっている世界。蟲惑的な死の誘惑にも似た、恐ろしくも、どうしても惹きつけられてしまう場所。全篇を彩る漆黒のイラストの魅力もあいまって、心の中にもうひとつの世界のイメージが結ばれていきます。この「緑の園」が求めていた「主人」はいったい誰だったのか。果たして、フー子は再びこの世界から戻ってこられるのか。人間のちいさな心の世界が、広大な幻想の異世界と対峙する、そんな魅力あふれる、情緒豊かな瑞々しい物語です。いろいろなことに無関心になっていく僕は、拘泥からは解放されたものの、何かに強く惹かれ、思いをかけることができる純粋な心性を眩しく思うようになっています。今回、再読してみて、刊行当初にこの本を読んだ時より、随分と、感受性が衰えていることを実感してしまいました。イメージがもっと、自分の心の中で閃かないものかと残念に思います。ところで、僕が持っている初版には、大林宣彦監督の『映画にしてみたいほど、誘惑的だ』とのコメントのある帯がついているのですが、結局、映画化されませんでしたね(いや、まだわからない、と思いたいところです)。