|

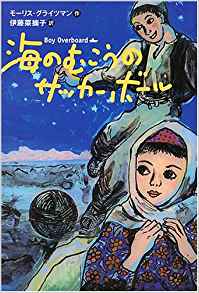

出 版 社: ポプラ社 著 者: モーリス・グライツマン 翻 訳 者: 伊藤菜摘子 発 行 年: 2005年07月 |

< 海のむこうのサッカーボール 紹介と感想 >

少年たちは、明るく元気にサッカーに興じている。たとえそこが恐怖政治に支配されたタリバーン政権下のアフガニスタンで、一歩、村はずれに踏み出せば、空爆にさらされ、未だに戦車の残骸と地雷が埋まった地平が続く場所であっても。主人公ジャマールの友人のユセフときたら、地雷で片足をなくしているというのに、松葉杖を器用に使って、ゴールキーパーをつとめている。ジャマールの妹のビビも、そんな少年たちのサッカー仲間に入りたがるけれど、現政府の圧政下では、女の子がサッカーをやることなんて許されるはずがない。見つかれば、鞭打ち、どころか、両親も政治犯にされかねない。とはいえ、ビビの勝気とサッカーの腕前、いや足さばきは並ではなくて、少年たちをあっとう間に抜き去って、シュートを決める。やれやれ、大切なボールはどこに行ってしまったか、なんてさがしまわっているうちに、うっかり踏んでしまうのは、やっぱり・・・地雷。ということで、いきなりにして、最大のピンチを迎える物語は、その後も緊張の連続なのです。家を爆破されるは、両親は処刑されそうになるは、必死で国境を越えて、やがて世界を縦断する過酷な難民生活を送ることになるは、と、もう無茶苦茶な展開が続くのですが、それでも、人間、元気を失わないでいられる、ものなのかなあ、実際のところ。いや凄い物語です。果たして、ジャマールと家族は希望の新天地にたどり着くことはできるのでしょうか。

家も吹き飛ばされていなくて、両手両足が揃っているだけでも幸せと思わなくては、なんて、幸せのデフレが起きすぎている世界。それでも少年少女が明るさを失わず、どんな状況に陥っても、一発逆転の希望を持ち続けるバイタリティが素敵すぎます。だって僕らにはサッカーがあるから。いつかワールドカップで活躍できる代表チームの選手になって有名になる。政治だって変えてみせる。とはいえ、今は、サッカーボールを抱えて逃げるだけで精一杯。パン職人だった父さんはパンを焼いても売る店がなくなってしまって、タクシー運転手になった。母さんは、禁じられている「学校」を家の地下室で開いていたけれど、それも、ど政府の知るところとなってしまったよう。でも、いきなり爆破することはないんじゃないのか、家を。いつ逮捕されるかわからない世界。スタジアムで行われているのは、サッカーの国際試合、なんかじゃなくて、見せしめのための政治犯の銃殺による処刑。そんな世界を生き抜いていくって、どんな感じなのだろう。えっ、地雷のない国なんてあるの?とは、ジャマールの疑問。いや、なにかが当たり前で、なにかが異常だなんてことはないのか。生まれ育った世界がどんなに過酷であっても、その中の日常を生きていく、それしか選ぶことができない。でも、やっぱり、いたいけな子どもが、過酷な人生を受け入れている姿は辛いな。そして、それでも明るさを失わない姿には、ちょっと胸が痛くなってしまうのですよ。

この物語の作者、グライツマンの描く世界は、どれもとても優しくて、痛々しくて、切なくて、それでいて不思議と元気になれるのです。心がギリギリまで張りつめている時に、それでも、ユーモア、というものが発揮される。子どもたちの想像力はオーバードライブして、楽天的な希望に夢見心地になったり、やけに悲観的になってしまったりする。そりゃないだろう、考えすぎだよ、というツッコミを入れながら、楽しく読んでしまうけれど、極限状態の中でのユーモラスには、胸をしめつけられてしまう。本作品の主人公、ジャマールとビビ、そして両親が目指すのは、自由の天地、オーストラリア。そこは、グライツマンがこの作品を書いた国。子どもたちにとって、自分が普段、暮らしている世界は、手放しに幸福とは思えないかも知れない。理想郷なんて、どこにもないものさ、という教訓を与えるものなのか。いやいや、そうではない。それでも求めていくこと。懸命に生き抜こうとする子どもたちと、それを暖かく見守り、抱きしめてくれる親たちの愛情を感じること。自分たちの国を目指して、命がけで困難を越えてやってくる少年に、オーストラリアの子どもたちは、どんなエールを送ったのでしょうか。毎度、軽妙でありながら、がっちりとハートをつかんでくれる、グライツマン作品恐るべし、なんですよ。