|

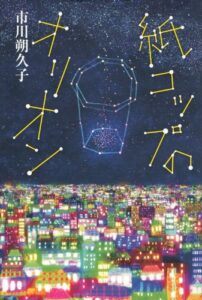

出 版 社: 講談社 著 者: 市川朔久子 発 行 年: 2013年08月 |

< 紙コップのオリオン 紹介と感想>

お母さんが家を出たまま帰ってこない。これが行方不明というのなら一大事ですが、とりあえず連絡はとれていて、安否も確認できているとなると事態はそう切迫しません。家を離れる明確な理由がないまま、なんらかの思うところがあって、しばらく家を離れたいと考える母親の自由意志を家族は尊重する、という鷹揚さが児童文学ではスタンダードであり、かくして、「お母さんが帰ってこない」多くの物語が成立しています。子どもは母親のことを案じつつ、家事なども分担してこなしながらも、やはり自分の学校生活の方が中心となります。そして時折、母親が「心の旅」に出た理由を子どもは考えては、自分自身を掘り下げていくのです。さて、ここで、子どもがお母さんを訪ねていく物語と、距離を置く物語に分岐します。かつての「母をたずねて」の物語とは違って、前者は女の子、後者は男の子が多いかなというのが自分の印象です。本書もまた、家を出たお母さんを案じつつも、ある一定の距離を置いて、この状況に対峙している少年が主人公です。彼が中学二年生の男子というあたりが興味深いところです。その年齢の頃、自分には既に母親がいなかったので、どういう関係性が成立していたかはわからないのですが、まあ、母親離れをする年齢ではあろうという想像はできます。ということで、少年の微妙な季節は、淡い得恋も含めて、じつに思春期的な時間を見せてくれるものなのです。不本意なまま中学校でイベントを主催する立場になってしまった少年が、次第にやる気になっていくあたりもパターン通りですが、そこには物語の歓びを味わえるものです。

意味のよくわからない書き置きを残して、中学二年生の男子、論里(ろんり)の母親は家を出てしまいました。父親も妹も理由がわからないことは同様で、戸惑いますが、ちょっと変わったところがある母親の性格を思うと、急に思いたって旅に出ることもありうるのだろうと何故か家族は納得してしまいます。ネットのブログに旅先の写真日記を掲載し続ける母親の動向を見守りつつも、そんなふざけた態度に腹を立てている論里。母親の代わりに家事をこなし、それはそれとして、中学生としての学校生活もまたごく普通に過ごさなければならないのです。中学校の創立二十周年の記念行事の実行委員に選ばれてしまった論里は、友人の元気(げんき)や、同級生のちょっと変わり者の女子、白(ましろ)と一緒に、イベント企画を考えることになります。母親がブログに載せていた旅先の写真からヒントを得て、論里は、校庭で沢山のキャンドルを灯してメッセージを描くキャンドルナイトという企画を提案し採用されます。紙コップのフォルダーにロウソクを立てて、校庭に並べていく。ではどんな言葉や絵を描いたらいいのか。実行委員の中でも意見が分かれます。結果的に論里の、キャンドルで星座を描くという案がまた受け入れられ、実行委員会や先生たちの協力の元、企画実施に向けて準備が進められます。実行委員長の三年生から後継者を委ねられた論里は、やや困惑しながらも、先輩や後輩たち、多くの人間を巻き込んで、効率を上げ、各人のやる気をどう引き出すかなど問題を解決していきます。幼なじみでクラスの問題児である大和(やまと)との友情や、白(ましろ)に寄せる想いなど、中二男子の等身大の揺れる気持ちが描かれつつ、一方で血の繋がった本当の父親について思いを巡らせることになったりと、家庭の事情にも翻弄されていきます。さて、中学生たちが精魂を込めたキャンドルナイトは本番を迎え、その興奮とともに物語は終幕を迎え、母親の旅の終わりも近づいていきます。迷える中ニ男子の困惑した日々が、比較的低い体温で描かれ、いやここにも熱はあったなと思う、ソフトで心地よい物語です。

児童文学も含めて、文学表現とは、含みがあるものだし、正解がそのままズバリ書かれているものではありません。何も書かれていない余白に自分なりの答えを見出すものかも知れません。ということで、この物語の中で白(ましろ)によって語られる『大事なことだから。簡単に表しちゃいけない』という言葉は文学的本質を示しています。本書の刊行は2013年です。キャンドルナイトのモチーフを「絆」という文字にしようという意見が出されるのも、東日本大震災後の世相が反映されています。とはいえ、そこで、そのスピリットを、そのままズバリ表現することは、どこか違うのだという疑義が呈示され、それを主人公の論里も受け止めて考えを深めていくあたりに深みがあります。わかりやすい表現にしないと理解されない、ということはあるや知れず、児童文学作品でも、ベタな答えをそのまま表現する作品もあります。間違ってはいないけれどそれだけではない、というあたりに、あえて混淆した物語によって語られる複雑な味わいが存在するわけです。この物語、人と人の関係性がやや淡く、激しくぶつかり合うところがありません。小さな不協和音や衝突のニアミスはありますが、深刻な状況は回避されます。つまり、喧嘩や絶縁にはならない穏やかな関係性です。それは親子関係も、学校での人間関係にも通じるところがあって、小さなつながりを大切なものとして感じさせる関係性の妙を読者に受け止めさせてくれます。つまりは大切なことが、玄妙な表現で表されている物語なのです。キャンドルナイトのビジュアルイメージの美しさとも相まって、心に灯る微かな光を愛しめる、そんな作品かと思います。