|

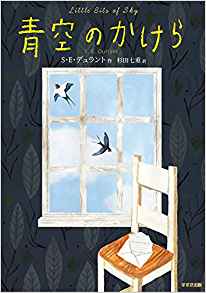

出 版 社: 鈴木出版 著 者: S・E・デュラント 翻 訳 者: 杉田七重 発 行 年: 2016年10月 |

< 青空のかけら 紹介と感想>

スキリー・ハウスには行きたくなかった。大人になったミラがそう述懐する気持ちも良くわかります。そこは親のいない子どもたちが暮らす児童養護施設。豊かな自然に囲まれた場所ではあるけれど、普通の家庭で愛されて育った子どもなら、縁がないところなのです。それでも、色々な家を短期間で転々としてきたミラと弟のザックにとって、ここは心を落ち着けることのできるはじめての場所でした。ここにきた家族のいない子どもたちは、養い親を見つけてやがて出て行きます。しかし、ソーシャルワーカーのアニタが頑張っているのに、 ミラとザックの二人には引き取り手が見つかりません。ミラは九歳、ザックは七歳。養子として求められるのはもっと小さな子どもだし、ひきとってもらうなら二人一緒でなければという条件も足かせになっていました。いつしかスキリー・ハウスの古株となってしまった二人。結果として、1987年7月からの3年間を二人はここで過ごすことになります。厳しい規則を守らせようとする、いつも眉間にしわを寄せたミセス・クランクス院長のことを、ミラはちょっと苦手でした。それでも、子どもたちの世話をしてくれる優しいサイラスやホーテンスのおかげで、スキリー・ハウスの日々は、穏やかに楽しく過ぎていったのです。

ー世紀以上も前の1887年に建てられたスキリー・ハウスには、多くの子どもたちが過ごした足跡が残されていました。ミラが自分の部屋の床下から偶然見つけたのは、かつてこの部屋で暮らしていたグレンダという女の子が書いた手紙です。将来、この部屋に住む女の子に向けて、グレンダが手紙を書いたのは1947年。その手紙を読み、ミラは初めて親友ができたような嬉しい気持ちになります。そんな、ささやかエピソードが積み重なっていく物語です。けっしてドラマティックではない日常が胸に響くのは、ミラの繊細な心の機微が豊かな表現で綴られているからです。ミラの心は期待と失望に揺れながらも、曇った空に「青空のかけら」を探すように、小さな歓びを見つけ出して行きます。物語の終わりに、グレンダの未来をミラが知る場面には驚かされます。色々な人生がこのスキリー・ハウスで交差していました。時間を超えてつながっていく心。抑えられた言葉で語られていく、回想の子ども時代が深く胸に刺さります。

孤児が養い親を見つけること。サインひとつで簡単に決まる養子縁組もあるのかも知れないのですが、この物語では、知らない同士の子どもと大人が心の間合いをじっくりと詰めていくプロセスが丁寧に描かれます。子どもが大人の気持ちをはかりかねるように、大人もまた子どもの気持ちを慮って不安に思っています。お互いが距離をはかりながら、心を沿わせていく。ミラは、やんちゃな弟のザックが不始末をするたびに、二人を一時的に預かってくれたマーサを失望させたのではないかと不安になります。しかし、マーサの胸の内もまた、自信に満ちたものではないのです。心はどうすれば通いあうのか。楽しいイベントも、悲しい事件もあります。人はそうした日々の中で時間をかけて理解しあうものなのだと、そんな当たり前のことに胸を打たれる作品です。静かに、穏やかに、グッときます。