|

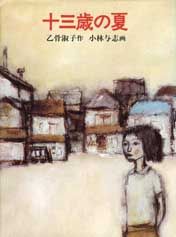

出 版 社: あかね書房 著 者: 乙骨淑子 発 行 年: 1974年 |

< 十三歳の夏 紹介と感想 >

夏のにおい。人いきれで、むせかえった町。とめどなくふきだす汗。あの町にいってみよう。あの町はどんなにおいなんだろう。利恵が降りたったその町は、あずきの煮えたつときのにおいがしました。鍋をあけたとき、顔にふりかかる、暑くるしくて、それでいてなつかしいにおい。それぞれの町には、それぞれのにおいがある。この町で利恵が会いたかった人は、利恵のことを全く知りませんでした。利恵は、何も言わず、下唇をかみ締めて我慢します。なんでもないようなふりをして、密かに傷ついたり、静かに失望したりするのです。大人はあまり気づかないけれど、十三歳の夏の心模様は、いつも明るく笑っている少女の無心さだけではなくて、切ない陰影も孕んだ複雑な気持ちにも揺れています。一度しかない十三歳の少女の夏。その流れる汗と、あえかな心の移ろいと輝きの瞬間を封じ込めたような一冊。敏感な少女の心のファインダーを通して、彼女の目に映る新鮮な世界を見る。心の躍動が伝わってくる物語です。

根津の家に祖母と二人で暮らしていた利恵が、鎌倉に住む、おばの家に引き取られたのは、亡くなった祖母の意向でした。離れて暮らしている父はいるのですが、放蕩者だから利恵を渡すことはできない、という遺言が残されていたのです。独身のおばは、英語の教師をしながら、広い静かな家にお手伝いさんと一緒に暮らしていました。いつも厳格な態度で利恵に冷たい背中を向けながら、一人で英語の原書を読んでいる人。けっして、利恵に対して心を開いてくれないおばを、利恵は、心の中で「あの人」と呼んで、距離を置いています。普段の生活では、冷たく、打ち解けた態度を見せることをないおばの前で、利恵は、どうふるまうべきか戸惑います。利恵はやがて、おばと住む鎌倉の家を抜け出しては、父の住む小岩に行ってみたり、昔なじみのいる根津の町に出かけていきます。最初は「父の後妻になった人」の態度に失意を感じた利恵でしたが、やがて、親友のようにうちとけて、まるで睦まじい母子のような関係になっていきます。これはこれで理想的なことなのです。父と義母との新しい家庭で幸せになるのは、十三歳の少女にとってはベストかも知れません。でも、利恵の心には、あの一人きりで人生を送る、おばのことが頭に浮かんで離れません。あの人とちゃんと話していない自分。あの人の「ほんとうのこころ」と向かいあったことのない自分。ただ心地よいだけの関係に浸っているのではなく、あえて、もういちど、あの人と話をしてみよう。居心地の良い場所で、自分が透明になってしまう前に、もう一度、自分と向かい合ってみよう。十三歳の夏の小さな決心。色々な人たちの言葉に影響されて、少しずつ育まれていく利恵の心の成長が美しく、日常の些細なことも、その豊かな感受性が捉えるとき、光の粒のように輝きを放ちはじめるのです。

伝説の児童文学作家、乙骨淑子さんの、はじけるような少女の躍動感と、その繊細な心の動きを捉えて、余白のうちに多くを感じとらさせてくれる精密な描写に溜め息がでます。そして、なんと匂いたつ文章であることか。読みながら、ハンカチで額を拭いたくなるような、夏のにおいのする高温多湿の町に連れていかれます。そして、ドキっとするような心象描写の数々。『利恵は錠前になっていた。木戸の扉に、身動きできないままぶらさがっている。だれかきて、はずしてほしい。わたしの鍵穴に鍵をさしこみ、かちゃりと音をたててはずしてほしい、と利恵はおもう。だが、しいーんとしたまっ暗の中にあるものは、錠前の利恵だけだった』。ハツラツとしながらも、危ういバランスの中に生きている十三歳の存在感そのものが描かれていく物語。明るく楽しく過ごしながらも、時として、『トンネルのなかに置き去りにされた運動靴の気持ち』なんて、そんな複雑な寂しさも抱えている十三歳。ただ、読むということだけで感じられる心地よさを味わうことのできる稀有な作品です。十三歳の夏。思う存分、風をきって走る。ブラウスがゆれ、髪の毛がさわさわと音をたてる、躍動する若さの美しさ。敏感な心は目に映る世界を色鮮やかに感じとっていきます。昔からの友だち、新しくできた友だち、彼らの言葉が、胸にじんじんと迫ってくる。自分のまわりで新しい世界が動きはじめる。太陽は照りつけ、植物が芽吹き、そして、この世界に育まれながら、巡る季節の中にいる。十三歳の夏の輝きが、ここにあるのです。