|

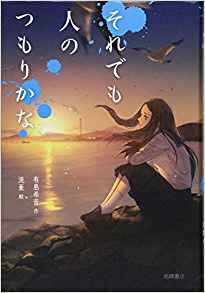

出 版 社: 岩崎書店 著 者: 有島希音 発 行 年: 2018年07月 |

< それでも人のつもりかな 紹介と感想 >

長編作品はタテ糸とヨコ糸が縦横無尽に組み合わさり、さまざまな要素が輻輳的に集まりハーモニーを奏でていくことが常套です。しかし、この作品は真っ直ぐなタテ糸のみで物語が編まれていきます。右ストレートだけでぶっ飛ばす。それだけの気概とパワーがある作品です。まず「それでも人のつもりかな」というタイトルのインパクトだけで、勝ったも同然です。ここには小林一茶の『ハンノキのそれでも花のつもりかな』の句がオーバーラップされており、本歌と同じく解釈にはそれなりの幅があります。とはいえ、切れ字の「かな」が現代口語として「かな?」を導くために、やけにケンカ腰に感じられるものです。実際、『同じ人間のつもり?』なんてキツイ言葉を、主人公の亜梨沙は、小学校の同級生たちから投げつけられていました。外国人との混血のような美しい容姿をしていたことが災いして、ひどいイジメを受けて、小学校に通えなくなった亜梨沙。シングルマザーの母親からもネグレクト状態の彼女は、誰からも顧みられることもなく、ただ怒りを胸に潜めながら生きていました。なんの希望もなく機械的に中学校に進学しても、その心は閉ざされたまま。心の荒野に生きる彼女は、孤立を深めていき、やがて死を意識するようにさえなります。ハードな展開が容赦なく延々と続きます。九割五分この調子です。笑顔を一切浮かべることもない、自己肯定感ゼロの亜梨沙と共に、この物語を一緒に駆け抜けることは相当しんどい体験です。塞がれてしまった心はイージーには開かない。ただ、残りの五分に可能性は残されている。バーチャルリアリティで主人公の暗黒の世界観を体験させられるているような、臨場感のある読書です。それでも、亜梨沙の視界から見える世界には、頑なな彼女には気づけていない光もあります。まだ望みはある。この子には可能性がある。読者には、そう思えるはずです。けっしてバランスの良い物語ではありませんが、不足点を凌駕するパッションに圧倒されます。この漲る熱量とイラスト効果の高さで、物語ワールドが一冊の本として完成されている。書店店頭でも目立っていましたね。

意地悪な同級生からワナにはめられて、問題児にさせられてしまった亜梨沙は、小学校に通うことを教師に拒否されました。卒業までの半年間を登校できないままだった亜梨沙は、同じ小学校の子たちが通わない遠くの中学に進学します。もう教師も、同級生も、母親も誰も信じられない。存在を消されてしまった自分は、好き勝手に生きるのだと心に誓う亜梨沙。教師にあてられても無視して、授業も寝てばかりいる。しかし、国語の授業で一茶のハンノキの句を教えられたことで、「それでもひとのつもりかな」と自分に問いかけてしまい、心の傷をえぐられます。授業を抜け出そうとして、担任の女性教師の上村と派手な掴み合いをすることになりますが、何故か上村は亜梨沙を罰しようとはしません。上村は度々、放課後に居残りをさせて、同級生の大友美有のノートを書き写させようとします。家業のコンビニを手伝っている美有が、店主である父親に殴られているのを、亜梨沙は見かけたことがありました。そのことを美有に問いかけても何も言わない。やがて、美有は父親の暴力で大怪我をして、学校に来られなくなります。学校祭で小林一茶の生涯を描いた群読劇をやるはずだったクラスは、要となるナレーションを担当していた美有を欠きピンチに陥ります。代役に抜擢されたのは、何故か亜梨沙。それは美有からの指名でした。ずっと無気力な態度をとっていた亜梨沙は、自分が選ばれる理由がわからず、また美有のように上手くできない自分は、絶対、この役を外されると思いながら、学校祭の日を迎えます。一体、どのような結果が亜梨沙にもたらされることになるのでしょうか。

亜梨沙が進んだ中学校の同級生たちは、皆んなわりと良い子たちだし、担任の上村先生も真摯な教育者で、美有にいたっては、父親に酷い目にあわされながらも、それでも父親を愛するという奇特な子です。フラットに考えると、これは、なかなか得がたい出会いがあったのではないかと思います。上村先生も美有も亜梨沙に心を寄せてくれているし、他の同級生たちも彼女を守ろうとしてくれたこともあります。とはいえ、小学校時代のあまりにも酷い周囲の人たちや、自分にまったく関心向けない母親のために、心のパンチドランカーになっている亜梨沙は、もはや人を信じることができません。亜梨沙の主観の中には、愛される、という観念がありません。愛されたい、とも考えていない。ただ人の悪意や無関心だけに晒されて育ってきたためです。「愛」って言葉にされることはなかなかなくて、言葉だってまた虚ろなもので、それを実感することは難しいものですよね。それでも、物語の終わりに、亜梨沙は人を愛そうという決意を抱きます。この飛躍を促す気づきが亜梨沙にあったものの、非常に痛々しいのです。愛を感じる気持ちを自分で養わないとならないという過酷さ。心の傷を自分で癒さないといけないという重荷。それを一人で抱えていく姿に、途方に暮れました。物語としての主人公の救い方もまたハードだったなと思います。無論、この愛されるべき主人公を、読者として応援したくなるのですが、前途をかなり心配していて、サポートの必要を感じています。現実の子どもの周囲では、スクールカウンセリングや自助グループや福祉などがもう少し機能してくれるのではないかと期待を抱いています。