|

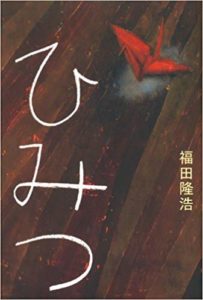

出 版 社: 講談社 著 者: 福田隆浩 発 行 年: 2011年11月 |

< ひみつ 紹介と感想>

大津のいじめ事件が発覚したのは2011年11月。いじめを苦にした少年の自殺であったことはもちろん、教育関係者による隠蔽などの問題点がクローズアップされた事件でした。あの一連の報道は「大人は信用できない」という印象を子どもたちに浸透させました。引き続き起きた同様のいじめ事件の報道もまた社会現象を引き起こし、児童文学でのいじめの描かれ方、読まれ方にも影響を与えたものと思います。『ひみつ』は、この大津の事件の発覚とほぼ同時期に発行された作品です。事件と関わりや影響はないものの、いじめによる自殺未遂を、いじめに関わった子どもたち自身が隠ぺいしようとする姿が描かれており、物議を醸すものでした。物語は現実に起きている事件の先を行くものなのか。それとも、いじめの実態にようやく物語が追いつき始めたのか。実際、報道によって明るみに出たので、内在されていた問題が露見した、というのが、2010年代のいじめです。ともかく児童文学が踏み込んだ場所として、この『ひみつ』は、2010年代当初のひとつの到達点だったかと思います。

父親の仕事の都合で、県境の山あいの町から市の中央の学校に転校することになった小学五年生の女の子、明里。転校前に学校訪問をした際、図書室で同じ学年の東川さんという女の子と知り合います。トールキンが好きな明里は、『ホビットの冒険』の気味の悪いゴクリを好きだと言う東川さんに不思議な印象を受けます。新学期となり転校した明里をクラスはフレンドリーに迎えてくれましたが、そこに東川さんの姿はありません。彼女は危険な場所から足を滑らせて落ち、意識不明の状態で入院していたのです。一見、平穏が保たれている教室に残された東川さんに関する痕跡から、明里にはある疑念が生まれていきます。東川さんは、クラスでのいじめを苦にして自殺しようとしたのではないか。それを確かめようと行動を起こす明里に対して、クラスは露骨に抵抗を示します。「いじめはなかった」と主張するクラスを向こうに廻して、真実を追及する明里は、やがて隠されていた「ひみつ」を暴いてしまうのです。

事実を明らかにしようとする明里の姿勢と、その熱意には気圧されます。この行動の動機は、前の学校で友だちをいじめから守れず、助けるフリをしていたという自責の念があったからです。だからこそ、ここで正義を貫かなくてはならないと明里は決意したのです。やがて教師たちも気づいていなかった実態が明らかにされ、クラスの浄化がはじまります。今まで、いじめを隠していたことを心の重荷と感じていた子どもたちは、ここでようやく、その苦衷を吐露しはじめます。この物語は明里に光を当てながら、彼女のように「正義の立場」に立つことができなかった子どもたちを逆照射しています。表向きは「いじめはなかった」と言いながら、実は「いじめがあった」ことを、あえて明里にリークしようとしていた松本君。クラスを裏切ることはできないが、このままで良いわけがないという葛藤が言葉とは裏腹に見えます。こうした教室の中で、罪悪感に苛まれながら沈黙していられなかった生徒に注目することで、マジョリティ全体にも視線が向けられているところに、この作品の奥行が感じられます。かつて「いじめに関わった」明里が、自分の罪を告白し、今のクラスへ贖罪のバトンを渡す物語です。子どもである明里自身が、自分たち子どもに内在するものは悪ではなく、弱さだと考えることにも、いつか克服する未来への可能性を示しています。実は僕は罪悪感の不在をも疑っているのですが、いじめていた側に悔恨があることや性善説を信じているという姿勢に、児童文学としての願いを感じるのです。さて、この後に続く2010年代の児童文学はいじめをどう描いていったのか。自ずと興味はそこに向います。