|

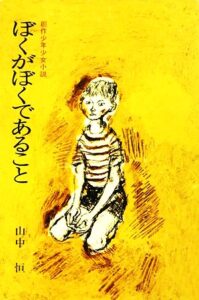

出 版 社: 実業之日本社 著 者: 山中恒 発 行 年: 1969年月 |

< ぼくがぼくであること 紹介と感想>

家出と児童文学の親和性は高いものです。子どもが家出という自発的な行為を行うのは、親や社会への反抗心からであると思いますが、そこから始まる特別な体験は自身の怒りや憤りを解体して、自分が何を求めていたのかを見つめ直し、成長を促すものになるはずです。家出物語の代表格である『クローディアの秘密』は、子どもが家出をして、メトロポリタン博物館に数日間にわたって監視の目を盗んで夜間も滞在し、設備を不正利用するという違法行為を行う二十一世紀の「常識」からは逸脱した物語でした。またこれを反省や後悔とともに描くのではなくワクワクする冒険譚として表現しています。もちろん、ニューベリー賞も受賞した秀逸な物語であり、単に違法な行為によって子どもたちが好奇心を満たすだけの作品ではありません。この物語を鑑賞すれば、家出や博物館への不法滞在を冒険だとするような浅薄な内容ではなく、子どもたちの精神を涵養するメッセージがあることがわかるかと思います。原書は1967年に刊行され、日本国内では1969年に岩波書店から翻訳刊行されています。その同じ年に、国内作品でも家出から始まる物語である本書、『ぼくがぼくであること』が刊行されました。1967年の学習雑誌での連載時点から、先生や父兄から「学習的ではない」と多くの苦情を寄せられたと著者あとがきにはあり、当時としても過激な内容であったことが伺える作品です。自分は山中恒作品に夢中になって育ったリアルタイム世代であり、子ども心に、その「大人をだしぬく」過激な場面こそが楽しくて仕方がなかった思い出があります。当時から常識を越えた部分はあったかと思いますが、版を重ね、他社からも再刊行されて、半世紀を超えた現在も書店流通し続けて、読み継がれていることは傑作としての評価を裏付けるものと思います。本書の仮想敵は主人公の母親であり、教育熱心すぎるがために、子どもたちの自由を剥奪し、その干渉は違法行為にまで及び、もはや虐待とも言える段階にあります。母親への不満と偶然が重なり、家出した主人公の小学六年生の男子、秀一は、ひき逃げ殺人を目撃したり、トラブルに巻きこまれている複雑な家庭の少女を手助けするなどの多くの体験をします。自分の意志を強く持ち行動することで考えを深め、この社会の中で「ぼくがぼくである」ことの自分自身の存在証明に近づいていきます。真の敵は不合理に満ちた世の中であり、そこでは自分の意志を貫く覚悟が必要です。その時、家出という行為は、進取の気性を子どもたちに獲得させるトリガーとなるのです。

平田秀一(ひでかず)は小学六年生の男子。兄弟姉妹の中で彼一人が成績がふるわず、やややんちゃなところもあって、教育熱心な母親から叱責されてばかりいます。勉強を押しつけられては、反抗したくなって、家出してやると言い出せば、そんなことできないくせにとバカにされます。家族の中で疎外感を抱き、自己肯定できない秀一。それでも夏休み、止まっていた小型トラックの荷台に乗り込み、ついに家出を決行します。うっかり居眠りしてしまい、かなり田舎の方まで運ばれてしまったようです。しかも乗っていたトラックがひき逃げをするところを目撃するにおよび、恐ろしくなって、車から抜け出します。知らない土地をさまよった秀一は、わらぶき屋根の家にたどり着き、そこに住む同い年の女子、夏代とその祖父に泊めてもらえるようかけあいます。夏代の祖父は目つきも鋭く、言葉も乱暴で、悪態をつきながらも、家出少年の秀一を家に泊めて食事も与えてくれます。こうしてしばらく秀一は夏代の家の山仕事を手伝いながら滞在を続けますが、夏代が盲腸になり入院したことをきっかけに、結果的に家に戻ることになります。戻ったは戻ったで、状況は変わらず大変なのですが、秀一の胸には思うところがあり、心持ちは変化していきます。何よりも、夏代の家に滞在した際に知った、きな臭い周囲の人間たちの様子。あのひき逃げ事件のことも解決していません。入院した夏代を誰も友だちが見舞いに来なかったことも気になります。家に戻り、夏代から手紙を受けとった秀一は、ある相談を持ちかけられることになります。それは夏代の生き別れになった母親のことでした。大人たちの陰謀や策略、そして哀しみを知ることになる夏。秀一は、やや常軌を逸した母親とも向き合っていきます。家出をきっかけに少年が成長する代表的児童文学作品です。

家出物語を児童文学が肯定的に描くことが「コンプライアンス的に無理」になって久しいかと思います。法令や条例に触れる行為を物語が推奨するわけにはいかない、というのは、非常に良識的な態度であり、正しいものです。ただ、児童文学は[正しい行い]を蹴とばしてでも、子どもたちのサイドに立つべきですが、コンプラ意識に勝てるかどうかは難しいところです。夏代の祖父は元警察官です。関東大震災の時、逃げてきた朝鮮人を、また戦時中には脱走兵を匿わずに突き出したことがあり、その後、両名が殺されてしまったことへの悔恨があります。家出少年を匿うことが正しくないことは、この時代でも同じではあるはずですが、秀一を通報せずに自分の家に置いたことには、そうした心の事情があったようです。1960年代の大人はかくもハードな体験をしており、何が本当に正しいことかを、時代の良識ではなく、自分の人生に照らして見極めていたのでしょう。その時代に正しいとされたことが正解とは限らない。これも考えさせられるところです。その時の社会の良識が果たして正解なのか。コンプラよりも大切なものがあるということは考慮したいことです。