|

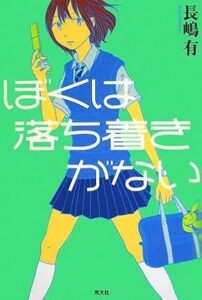

出 版 社: 光文社 著 者: 長嶋有 発 行 年: 2008年06月 |

< ぼくは落ち着きがない 紹介と感想>

刊行当時、本書を読んだ記憶があるのですが、現時点(2025年)での改めての再読です。今となって感じることは、当時の「現代」が色濃く出ている固有名詞が数多く登場していることです。携帯の最新機種の話やMDが時代遅れになってmp3プレイヤーに移り変わりつつある状況なども垣間見えます。機種が古いだの新しいだの、高校生たちが揶揄しあいますが、そこから二十年近くも経ってしまうと、実に一過的なことだなと思います。高校の図書室に管理システムが入るため、すべての本にバーコードを貼らなくてはならない、というのが、物語の主人公である図書部員(委員ではなく)たちの課題となっていますが、このあたりの切り替えも時代を感じるところです。自分が高校生の頃はカード式の貸し出しで、前に借りた人の名前が書いてあり、そこに知っている先輩の名前を見つけて、なんて小さなドラマがありました。そんな時代の終焉でもあります。大局的に見ると、いつだって時代の通過点です。高校時代の三年間はそれぞれの人が、その時代の流行りの文物やムードに彩られているものでしょう。気になるのはここで描かれる学生気質です。高校生たちが、ちょっと背伸びをしてアービングやバロウズを読んだりする光景があります。おそらくこれ、自分と世代の近い作者の高校生時代の感覚であって、2008年当時はどうだったろうと疑問に思うところもありました。現代(2020年代)を描く『晴れ時々、くらげを呼ぶ』の高校生たちの読書には(若い作者の感覚が反映されているのか)、ペダンティックなところも背伸び感もないのです。小難しい方が偉い、と思う感覚は二十世紀の思春期症候群であって、次第に変容しているのではないかと思います。とはいえ、変わらないものもあります。これといって大きなドラマのない、無為で、それだから輝ける高校生生活が描かれます。

ろくに仕事をしない図書委員に代わって、図書室がちゃんと機能するように立ち上がった読書好きの有志たち。それが桜ヶ丘高校の図書部の発祥の由来です。今では、普通のクラブ活動として認知され、図書室の書庫を部室にして、図書室の運営を担っています。交代で貸し出し業務をこなし、利用案内や図室便りを作る。やっていることは普通の図書委員と同じです。本好きということでは、文芸部の子たちとも被っていてライバル意識もあり、また図書部の中にも創作に勤しむ子もいます。とはいえ、図書部の楽しみは、昼休みや放課後に部室に集まり、お弁当を食べたり、漫画を読んだり、雑談をして過ごす無為な時間です。ちょっと教室で浮きあがった子が多い図書部員たちにとって、この書庫の部室は安住の場所でした。しかし、本の管理や貸し出し業務のシステム化への移行も迫っており、この図書部体制もそうは続かないことがなんとなく見えています。だからといって、なにかをするわけではなく、ただ漫然と日々を過ごしていくのが図書部員です。三年生の女子、望美の視点から、他愛もない日々が描かれていきます。大きなドラマや、生徒間の対立があるわけでもありません。ちょっと変わった自分たちと、普通の子たちの温度差を、疎外感でも優越感でもなく捉えながら、持て余している。そんな思春期の複雑な自我を垣間見せながらも、楽しく日々は過ぎていきます。とくに何もしないけれど、焦るわけではない。無為なモラトリアムを有意義に過ごしながら、微かに兆す想いが、いつか思い出す「懐かしい図書部室」の日々を彩ります。

『ぼくは落ち着きがない』の「ぼく」とは誰か。このタイトルは、作中で今は作家になった元司書の金子先生の作品名として登場します。望美は、タイトルを見ただけで、先生は自分たちのことを書いたのではないかと確信します(ここは二重構造で、この物語自体が先生が書いた小説なのだという暗示があります)。以前に作者の長嶋有さんだったか、別名のブルボン小林さんだったかが、この作品を書いていた時期に、文学賞の選考待ちで落ち着きがない状態だったから、このタイトルになったと書かれていた記憶がありますが、この「落ち着きのなさ」もまた、高校生ならではのものだろうと思います。何か打ち込めるものがある青春は理想的ですが、何かやらねばと思いつつ、何もできないし、そもそもやりたくないし、でも何かやらないとなあと思っているうちにタイムオーバーになるのも青春です。そう腹は据わらないものです。そんな他愛もない日々を過ごせるだけで幸福だなと思えるのは、ヤングアダルト小説には過酷な学校生活を送っている子たちが多いからですが、それを言い出すとキリがありません。おおらかな先生が登場する一方で、ごく普通の良識的な先生も登場します。部室にこもる図書部の子たちに『狭いところでとじこもって、好きなものだけ摂取してな、それで将来どうするんだ』と正論を投げかけます。元司書の金子先生が望美に言う『読書もすごくいいものだけど』『恋愛は読むもんじゃなくて、するもんだよ』もまた正論です。とはいえ、行動しない無為な日々もまた輝いています。自分も高校の図書準備室で過ごした時間を、実に意味なかったなーと思いつつ、微笑ましく思い出すことがあります。ところで、作中で、望美が書架の筒井康隆の『家族百景』の隣が空いていて、貸し出されていることを知り、シリーズを今、読んでいる子が、まだ主人公の七瀬の活躍が読めるのだと高揚を想像する場面があります。自分は中学生の頃に、何故かこのシリーズを遡上して読んでしまった記憶があります。やはり七瀬シリーズは最初から読むべき、というのが僕の読書する高校生へのアドバイスです。