|

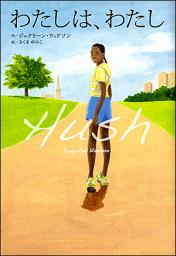

出 版 社: 鈴木出版 著 者: ジャクリーン・ウッドソン 翻 訳 者: さくまゆみこ 発 行 年: 2010年07月 |

< わたしは、わたし 紹介と感想 >

もう随分と履歴書を書いていません。公式の履歴書ではなくても、自己紹介の難しさについては、かなり思い悩むところです。SNSのプロフィール欄に圧倒的な長さの自己紹介を書かれている方もおられますが、あらためて、自分を紹介するにふさわしい言葉について考えこんでしまい、逆に何も書けなくなっていきます。あえて書かないことで自分を表現しよう、なんて思っているわけじゃないのですが、まあ、それもただのカッコつけです。自分についてくわしく説明しないで、感性だけ見てもらいたいというのも、難しいことです。これまで何をやってきた、どこの誰なのか。社会的な履歴についてなにも触れないというのも信用されないだろうし、難しいだろうなと思っています。誰にも、それなりに歴史があって、それに支えられている部分もあるのでしょうね。さて、本書は、突然、これまでの経歴をすべて抹消しなければならなかった家族が登場します。名前を変え、出身地を偽り、違う人間になる。その時、自分が自分であることをどうやって支えていくべきなのか。これもまた非常に重い問題を孕んだ作品です。

自分で自分に名前をつけなさいと両親に言われて、十三歳の少女トスウィアが選んだ名前はイーヴィーでした。トスウィアという名前はもう使ってはいけない。でも、イーヴィー(イーヴィル、邪悪な)なんて名前をつけるなんて、これはトスウィアが受けた心の痛みの屈折した表現のようです。デンバーから越してきたトスウィアなのに、サンフランシスコから来たイーヴィーとして、新しい学校に転校する。彼女が素性をいつわるのは、誰にも自分の正体を知られてはいけなかったからです。証人保護プログラム。トスウィアの家族は、父親が裁判で公正な証言をするために、その身柄を守られています。だから正体を知られてはいけない。父親の証言は、地元デンバーの警察組織を敵に回し、警察官を犯罪者として告発するものでした。無抵抗の黒人少年を恐怖にかられて射殺してしまった警察官。その恐怖の根底にあったのは黒人に対する差別心。黒人であり、正義感の強い警察官でもあった父親は、仲間の罪を隠ぺいすることよりも、正義を行使することを選びました。しかし、そのことによって、家族にも危険が及ぶことになり、デンバーにはいられなくなってしまいます。今まで、幸福に過ごしてきたデンバーでの生活は、もはやありません。信念に基づいた行為であるとはいえ、父母の精神状態は危うくなり、姉も不平をもらしてばかり。そしてトスウィアもままた、自分が自分でなくなってしまったことに失意を感じています。トスウィアではないイーヴィーが、「わたしは、わたし」と喪失からの再生を迎えるには相応の時間が必要ですが、それもまた不可能ではない。その揺らぐ心の軌跡が、丹念に、繊細に描かれます。重い主題を思春期の少女の豊かな心情表現で描く詩的な作品です。

子どもたちも大変ですが、両親も大変です。父親が黙認さえしていれば、全ては今まで通りだったはずなのに、あえて火中の栗を拾ってしまったのです。そして、父親は、自分で告発しながら、同僚が犯罪者となってしまったことを嘆き悲しんでいます。彼らは仲の良い友人だったのです。物語は告発自体の道義的な是非よりも、子どもたちの自己回復に焦点が寄せられていますが、どう転んでも心に傷を負う選択肢を突きつけられた大人の重い葛藤も見どころです。不正告発の勇気。自分にメリットがないことでもやらざるを得ない。自分が自分であるためには、社会的な自分を殺さないとならないこともある。そうでなければ、本当の自分でいられない。思春期の子どもの感受性が自分自身を模索する姿と、父親の苦渋の選択が二重写しとなって、物語の中で光ります。どう転んでも、不幸な出来事。そこに直面した時に問われてしまう真に自分が自分であるということ。喉もとにナイフを突きつけてくるような鋭いテーマを持った作品です。そんな局面に陥った時、自分はどんな選択をするのか。自分のアウトラインは紹介できても、そんな本質的な信条については、自己紹介欄にはなかなか表明できないものだよな、と考えたりしています。