|

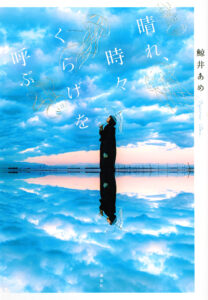

出 版 社: 講談社 著 者: 鯨井あめ 発 行 年: 2020年06月 |

< 晴れ、時々くらげを呼ぶ 紹介と感想>

井伏鱒二氏が機動戦士ガンダムのファンだったという噂があります。信憑性はともかく、自分にはちょっとした驚きがありましたが、令和の若者にとっては、井伏鱒二もファーストガンダムも昭和時代で一括りではないかと思うのです。実際、長寿であった井伏鱒二氏が亡くなったのは1993年で、既に年号は平成であり、ガンダムを後続シリーズまで含めてご覧になっていても不思議ではないのです。ところで、井伏氏の短編『言葉について』(これバージョン違いもあります)を読んだ際に、つげ義春氏の名作『もっきり屋の少女』を想起させられました。どちらがどちらに影響を与えたかは時系列を見ればわかることですが(また、つげ氏の私小説好きも考えれば)、自分の井伏鱒二ブームも、つげ義春ブームも二十歳前後のことで、同じ時期にインパクトを受けた作品でした。当時は、新作ベストセラーよりもこうした作品に夢中だったのです。結局、自分にとってどうなのかが大切で、いつ書かれたとか、文学史上の位置やら、影響関係なんてどうでも良いわけで、文学研究や作家論などと個人の読書とは次元が違うものだと思います。さて、本書には井伏鱒二氏をはじめとして、近代文学から現代小説まで、実にたくさんの本を読んでいる高校生たちが登場し、数多くの作品名が語られます。これが時代をかなり越えています。いしいしんじ氏の初期作品のファンだという高校一年生女子もいます。刊行当時の、いしいしんじブームだった頃を覚えている自分としては、いつの間にか読書のスタンダードになったのだなと感慨深く思います。時代を超越して、現代の高校生にとって面白い作品が(リアル世代に近い若い著者によって)語られていくあたりが興味深いところです。彼らはどう文学や小説を俯瞰しているのか。いや、きっと単に自分の内なるブームに従って、面白い本を読んでいるだけなんだろうなあ。自分もそんな感じでした(いえ、多分にかっこつけがありました)。古典も新作も同じように新鮮に感じられるのは、高校生の感性が鋭敏だからでしょう。衒いなく本を楽しめるスピリットが心地良い物語ですが、それとは別次元の思春期の複雑な心性も読みどころです。

県内でも有数の進学校、峯山高校に通う二年生の男子、越前亨(とおる)。図書委員である彼は、放課後の当番日に図書室に常駐していますが、特にやることはありません。生徒たちは図書室を自習スペースに使うだけだし、貸出も自動の受付機があります。亨は、後輩の図書委員の女子、小崎優子(ゆこ)に勉強を教えて、暇をつぶしているような状態でした。実際、図書室は本を読まれる場所ではない。こうした状態を憂慮した図書委員の一人が委員会で提案をします。生徒の読書離れを危惧して、貸出数を増やすための企画を立てたいというのです。具体的には、図書委員が自分のお薦め本のPOPを作り、生徒玄関に貼ろうと言うのです。企画は賛同を得て実現することになり、亨も面倒ながら、POP作りを始めることにします。さて、本好きの優子が、あまり有名ではない寡作の小説家、七尾虹の作品をPOPで紹介したいと言い出したことで亨は慌てます。七尾虹は、亨の父親であり、すでに亡くなっていました。亨は父親が小説家であったことを隠しており、その存在にも否定的です。図書室に所蔵がなかったことで、優子は諦めて、いしいしんじ作品を紹介することになり、亨も安堵しますが、父親への想いに心中は乱れます。優子はちょっと変わった子で、屋上で祈祷し「くらげ」を降らせようとしていました。その意図を亨はわからないまま優子を見守っていますが、後に「世界に迷惑をかけたい」という真意を知ることになります。理由と行動が整合しないアンビバレントな態度をとる高校生たちの複雑な心性と、読書を素直に楽しむメンタルが交差する不思議な物語は、そこに思春期の自我の発露を見せてくれます。

海の遠い場所で空から魚介類が降ってくるファフロツキーズ現象という、原因がよくわからない事象があります(八束澄子さんの『おたまじゃくしが降る町で』もそれが題材です)。本書で題材になっている「くらげ」を降らせることの実現可能性はここにあります。しかしながら、それは雨乞いと同じで、降らそうと思って実現できるものではないのです。優子の祈祷は、この世界の理不尽に対する、ささやかなテロです。複雑な心の事情を抱えているのは優子だけではありません。本書の登場人物である高校生たちは、一般的な尺度からは、恵まれていると考えられますが、彼らなりに憤懣や理不尽に晒されており、怒りの矛先をどこかにぶつけたくなる衝動を抱えています。日常に巻き起こすささやかなテロ。万引のような反社会活動は困るのですが、切羽詰まった心情には歩み寄れるものです。亨もまた、作家であった父親に複雑な愛憎を抱いています。父親の作品を忌避しながらも、父親の本棚にあった文庫本を一冊ずつ読み続けているあたりも、彼なりのアプローチであったろうし、そのわだかまりが氷解する終局への展開も見どころです。「くらげを降らせる」くだりは、昭和の作品を引き合いに出せば、映画『台風クラブ』の台風の到来を待つ子どもたちの心情を思い出します。優等生たちもまた危うい思春期的な衝動に晒されているです。ところで、本書では本好きの生徒たちが、沢山の本や作家名をあげて、好きな本の話をします。所謂、読書好きの方たちにとってお馴染みの作家名、作品名ばかりです。海外文学やラノベや第二次ケータイ小説系が出てこないし、メジャーな一般書に偏っていると言えないこともないのですが、この読書談義は面白いのです。実在の本が一冊も登場しない『教室に並んだ背表紙』と対照的なのは、好きだし、楽しいという以外に読書の効用に頓着しない姿勢であるからのような気がします。実際、読書だけでは吸収されない衝動が思春期にはあります。もちろん読書の楽しみも捨てがたいものです。そのくらいのこだわり匙加減が本書の良いとことかと思います。ところで、櫻いいよさんの『図書室の神さまたち』は、あまり有名ではなかった作家である父親の作品を学校の図書室で探す女の子が主人公でした。ケータイ小説系の櫻いいよさんの世界観と読み比べると、また別のスパークもあるかと思います。