|

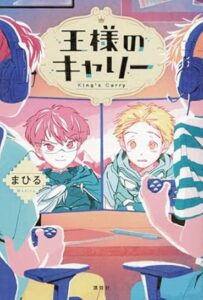

出 版 社: 講談社 著 者: まひる 発 行 年: 2024年08月 |

< 王様のキャリー 紹介と感想>

テレビゲームと子どもたちとの関わりを題材にした物語というと『ノーライフキング』(1988年)の登場あたりから記憶を辿ることになります。話題作だっただけでなく、文学的にも評価され、映画化もされた、現時点(2025年)から四十年近く前の作品です。物語の中でテレビゲームに夢中になっていた子どもたちが、現代の中学生の親世代になっているかと思うと隔世の感があります。「ライフキング」というRPGが登場します。ハードは初代ファミコンの頃で、当然のことながら、オンラインのネットワークに繋がるものではなく(インターネット普及以前でパソコン通信時代の初期です)、それぞれが家でプレイしている閉じたゲームでした。それでもすでに子どもたちのリアルネットワークでもテレビゲームが「流行っている」時代でした。子どもたちに共通する話題や体験が、テレビ番組からカードゲームやオンラインゲーム、ネット配信に移り変わってきたことはご存じの通りです。児童文学ももちろんここに触れていきます。企画モノのオトナヘノベルレーベルは、こうした題材を積極的に扱っていて、オンラインゲームであれば『ネトゲ中毒』のような凄い作品もありました。やはりネトゲ(オンラインゲーム)に夢中になりすぎることへの警鐘を鳴らす作品で、本書のようにオンラインゲームを手放しに肯定的に描くものではありません。中松まるはさんの『ぼくは勇者をたすけたい』もオンラインゲームでのコミュニケーションを題材にしていますが、親や教師からはその有害性が指摘されています。前述したように、現代の子どもたちは、テレビゲームで育った親世代の二世です。『王様のキャリー』に登場する親世代はゲームに対して寛容です。ゲームの「背徳感」が当たり前のように皆無である物語が自分にとっては新鮮でした。ゲームコントローラーの持ち方が悪くで、手にマメを作る、というエピソードも印象的です。スポーツや楽器演奏ではなく、ゲームでマメを作るのか、というあたりに驚く自分にも無自覚な偏見があることに気づかされます。新宿ジャッキーさんのようなゲーセン猛者が名前を上げていった時代と、現代のようなeスポーツの選手となってしまう時代とでは、常識が違うのだということを踏まえながら、子どもたちの現代が描かれる児童文学作品に瞠目しています。ゲームを捨てて町にでよう、なんてことにはならないのです。物語自体のスピリットはストレートですし、アンビバレントなところのない、むしろ素直すぎる展開にも感心してしまうところです。

お腹の調子が悪く診察を受けた総合病院の待ち合い席で、中学二年生の男子、勝生(かつき)は聞き知った声を耳にします。それは勝生がよく視聴しているeスポーツ配信者、lionの声でした。ふてぶてしく傲慢な態度で「王様」ともあだ名されているlion ですが、ゲーム大会でのその見事な腕前に勝生は魅了されていました。そんなlionがすぐ目の前にいる。果たしてlionは、リオ(理生)いう名の勝生と同じ中学二年生の車いすユーザーの少年でした。配信と同じく、横柄な言葉遣いのリオですが、意外にもフレンドリーで、ファンだと自己紹介した勝生は、一緒に食事をしながらゲーム談義をし、いつの間にか次の日曜にリオの家に遊びに行くことになります。リオに比べれば未熟な腕前の勝生は、ゲーム内でのランクが低く、強力なアイテムを手にすることができません。そこをリオがパートナーとなって戦績を上げることで勝生のランクを上げる「キャリー」(おんぶ)をしてくれるというのです。実力不足で自分の腕前に自信がない勝生は、ついオドオドしてしまい、また車いすのリオに対しても気を使うあまり聞きたいことも聞けず、言いたいことも言えません。リオは、すぐに謝る勝生に思ったように好きに振舞うよう叱咤します。勝生はリオの言葉を理解しながらも、身勝手な王様のようなリオの態度を諌めなければと思うようになっていきます。しかし、強気で勝気に思えるリオが、これまでにどれほど周囲に気を遣い、頭を下げてきたのかを知るに及んで、彼の態度の裏にある心の裡を感じとっていきます。さて、勝生がリオをキャリーするターンがやってきます。少年同士のぶつかり合いは、たしかな友情への布石として効いてくるのです。

eスポーツに夢中な少年たちの熱の入れようやディテールの細かさが魅力的ですが、本書のもうひとつのポイントが、リオが車いすユーザーであるということです。健常者の勝生が、そのことを踏まえて、どう付き合っていけばいいのかは、大いに悩まされるところです。この悩みはオンラインで体験できるものではないというのが皮肉です。人生のすべてのことはオンラインゲームで学べるわけではないのです(いや、いつかは実人生を超えた凄いリアルシミュレーションができるようになると思いますが)。自分も障がいがある方とリアルな社会的な関わりの中で接する機会がそれなりにありました。気を使いすぎたり、気が回らなすぎたり、ギクシャクしてばかりだったと思います。長期間付きあうと、ほど良い間合いを見出せるようになるということを経験から得ましたが、このギクシャクする時間がないと身につかないものです。一般論やセオリーはあると思いますが、人にはそれぞれ個性があるので、加減が難しいのです。もっとも、こちらの厄介な性格を踏まえて、先方も接してくれていると思えば、双方で歩み寄っているのやもしれません。人間関係は万事そうしたものか。概して、物語の中の車いすユーザーは気丈です。あくまでも表向きはそう見えます。気丈でなければ乗り越えてこられなかった障壁があり、自ずとそうならざるを得なかったという設定が多く見受けられます。そんな肩肘の張った緊張を解くにはどうしたらいいか。ひとつは社会がインフラを整備して車いすユーザーのストレスを軽減することでしょう。道路は舗装されているのが当たり前だと思っていますが、その概念はもっと延長されるべきでしょう。ここは我々が社会にどう働きかけていくかです。さて、リオと勝生の関係は実に麗しい少年同士のぶつかりあいで、ここには打算的なエゴが介入していません。片意地を張っているだけなのです。中学二年生男子の暗黒面を思うと、素直すぎるし、幼すぎる気もします。リオのひねくれ具合も可愛いの範疇です。このあたり、過酷な思春期女子の物語との差が歴然と出てしまいますね。