|

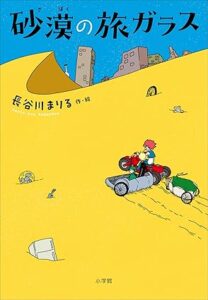

出 版 社: 小学館 著 者: 長谷川まりる 発 行 年: 2023年10月 |

< 砂漠の旅ガラス 紹介と感想>

生きづらさの原因は、世の中とスウィングできないからです。狭い範囲でいえば、現在のコミュニティに自分が合わないからです。だったら、『置かれた場所』よりも『ここではないどこか』を求めた方がいい。もちろん現在地を克服することには意義があります。それでも問題が環境にあるのだったら、新天地をさがすことも賢明です。世の中には色々なコミュニティがあるのです。本書に登場する「旅ガラス」という人たちは、はぐれ者の一団です。人から仲間はずれにされた無礼で無神経と言われる人たちが形成したコミュニティです。共生が向いていない人間たちが共生している共同体。そこに加わった主人公もまた、自分のコミュニティからはぐれてしまった存在です。これは自分のアイデンティティとコミュニティの価値観の相剋、からの共生について考えさせられる物語であり、その先にある希望が描かれています。僕自身も組織に所属することに苦手意識を抱いているのは、どこへ行ってもあまり上手く馴染めないという経験をたくさんしたからです。その原因は自分にあるということもわかっています。自分が嫌なヤツであるということは棚上げして、一般論で言えば、どこでも上手くやっていける人と、どこにも馴染めない人がいるものです。適応力がなく、許容範囲の狭さを持て余し、漂泊の思いを抱えながら、それでもあきらめきれず居場所を求めている。なんでも赦せたのなら、誰とでも仲良くできる可能性はあるのに、自ら障壁を作ってしまうのは何故なのか。そこに自分の矜持と頑なさがあります。そして、おそらくは、他人の一面しか見ていない偏狭さがあるのだろうと思います。主人公の漂泊の心の旅は、どこに行き着くのか。未来世界を描いた物語は、非常に卑近な心の葛藤を映し出してくれます。

マッシュルーム戦争の余波で人間文明が崩壊した未来。防腐塵が降り注いだ世界は、緑が消え、生物もほぼ死滅しました。それでもかつての古代文明の残滓は地中に残されており、それを採掘することで生き残った人間は、その恩恵を得ていました。もはや自分たちで何かを作り出すことも、かつてのテクノロジーを紐解き文明を復興することもないまま、過去の遺物を消費しながら、人間はそれぞれに共同体を作り、暮らしています。十六歳の少年であるツバメは、両親とともに生活していた居住地を出て、砂漠に住む旅ガラスと呼ばれる人たちと行動するようになりました。共同体のルールに縛られた居住地での生活とは違う自由気ままな旅ガラスの暮らしに、ツバメは戸惑いながらも馴染んでいきます。ツバメはかつて居住地に転入してきたアビという少年から託された、希少な存在である植物の種を持っていました。その種をめぐって、この世界に生きるそれぞれのコミュニティの人たちの考えを知ることになります。旅ガラス、砂賊、海の民、そして居住地の人々は、互いに偏見もあり、敵対や反目し、警戒感を抱いています。それぞれのコミュニティには、矜持や因習があります。一見、自由気ままな、はぐれ者の集まりである旅ガラスにもまた、他人のテリトリーを侵してはならないというルールがありました。ツバメはいろいろな人たちと接する中でその考えを深めていくのです。

最終戦争後の荒廃した世界を描くSF作品は数多くあり、地中から過去の文明の名残を採掘して活用しているあたり、『移動都市』(フィリップ・リーブ)シリーズや『風の谷のナウシカ』を想起させられるところですが、さすがに単巻である本書は、そうした壮大なロマンの深遠さには及びません。一方で、おなじみ長谷川まりる作品で色濃く描かれる価値観の相違や他者の多様性の許容については、こうしたシチュエーションの物語の中でも異彩を放ちます。ツバメが居住地の生活を捨てたのは、他所者の少年、アビに対する居住地の人たち、とりわけ、そのリーダー格である自分の両親の態度に反感を抱いたからです。保守的で利己的で排他的なその姿はツバメを失望させます。ツバメは居住地を離れることになりますが、両親はそれほど酷い人たちというわけでもなく、ここは反抗期にはありがちな潔癖さからの両親への離反のような気もします。両親と根本的な点で考えが合わない時、子どもはどうすれば良いか。家族の関係に生じるこの「嫌な感じ」を長谷川まりる作品は描き出すことが巧みです。それは現代でも超未来でも変わらない人間のテーマとして存在しています。心はいつも軋んでいるけれど、時には、相手の世界に一歩踏み込んで見ることで感じとれることはあるかも知れない。距離を測りながら、それでも魂を近づけていくことはできる。共生の希望はそこに生まれるものです。