|

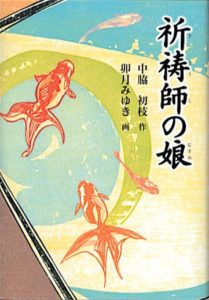

出 版 社: 福音館書店 著 者: 中脇初枝 発 行 年: 2004年09月 |

< 祈祷師の娘 紹介と感想 >

美しい装画が、ずっと気になっていた本でした。木版画による二色刷りの挿絵(卯月みゆきさん作)も印象的で、この物語の静かだけれど、凛然とした空気と良く似合っていると思いました。主人公の春永(はるなが)は女子中学生。離婚して家を出てしまった実母の連れ子だったため、今の父とは血のつながりはありません。「おかあさん」と呼んでいる一緒に暮らす父の妹の叔母とも、叔母の娘で女子高生の和花とも、まるで四人家族のように暮らしてはいるけれど、ひとりだけ血縁で結ばれていない。仲の良い家族でありながらも、春永が血のつながりを意識させられるのは、父の家系に流れている「血」が持つ「力」を自分が持っていないからです。父は農業に従事しているけれど、叔母は祖母から受け継いだ「血」の力で「祈祷師」を生業にしている。サワリという邪霊に憑かれた人たちの霊を見て、それを木刀で祓うのが叔母の仕事でした。父や和花も、霊を見ることができる力を持っているので、叔母を助け、邪霊を祓うことに協力します。こうした家族の中で、一人だけ霊を見る力のない春永は、そのことに引け目を感じており、せめてもの力添えをと、父と一緒に、毎朝、冷水を浴び、行を積んでいます。霊能者は行を続け、自分の霊力を高めていないと霊の力に負けてしまい、相手の虜になってしまう。身体の調子がすぐれない叔母の代わりにと、春永は、この水行を行うことにしました。本人ではないので、実際は意味はないのかも知れない。だけれど、どうしても、自分も家族のために何かをしたいと思っていたのです。

ひかるちゃん、という、祈祷所に、お祓いのために連れてこられる女の子と春永は親しくしています。ひかるちゃんは、霊に憑かれやすい体質のため、すぐ邪霊にとりつかれ悶絶し、叔母の数時間に渡る熾烈な祈祷によって、その都度、叙霊をしてもらいます。絶えず体調を崩しているため、学校に行くこともままならず、十歳なのに、まだ小学二年生なのです。霊力が強く霊が見えてしまい、不吉な未来を予言することもできる、ひかるちゃん。周りから疎まれ、学校でも「バケモノ」、「気持ち悪い」などと言われ苛められています。実のママでさえ、こんなひかるちゃんに途方にくれながら、祈祷所に連れてくるのです。春永は、ひかるちゃんを可哀相に思いながらも、少しだけ、ひかるちゃんの持っている「力」を羨ましく思っています。春永は、こうした家庭環境から、自分に自信がなく、学校でも、大人しく過ごしています。気が強く、自分勝手な美人の幼馴染の久美にいつも都合の良いように引っぱりまわされてばかり。男の子たちからはモテるけれど、他の女友だちからはイヤな女として不評の久美。彼女とは付き合わない方がいいと他の女生徒たちから進言されても、どうしても、引きずられてしまう。そんな、自信を持てない日々に、ついに、姉のように接していた従姉妹の和花に「おしるし」がきてしまいます。「祈祷師」となり、人を助けよ、という神さまからの啓示が和花にくだったのです。やはり、選ばれたのは自分でなかった。自分はこの家族の中で必要とされていない。昔、実母と一緒にお祭りで吊り上げた、母との唯一の思い出であった高齢の金魚の病気に気づかずに死なせてしまい、さらに落ち込む春永。もうこの家には、自分はいらないのかもしれない。・・・本当のお母さんに会いに行ってみよう。本当のお母さんの住所は、父が隠し持っている葉書でわかっていました。はじめて一人で電車に乗り、母を訪ねていくことにした春永、そこに待っていたのは、意外な事実でした。

自分には何も持っていない、と自信をなくしていた少女。優しい人たちに囲まれながらも、疎外感を抱いてしまう時期というものがあるものです。そんな少女期の寂しい心持が、繊細に描かれた作品です。霊力はないけれど、春永には、人の心を思いやる人間としての大きな器がありました。ひかるちゃんを受け止めて、癒してあげられたのも、春永だからできたことです。自分のことを「ばけもの」だと思って、卑下しているひかるちゃん。春永は、ひかるちゃんを、いやいや祈祷所に連れてきている両親につめよります。自分も霊力さえあれば、ばけものと呼ばれてもいいと思っていた春永。でも、春永が、本当に欲しかったものは、なんだったのか。その答は自分では気づいているのです。家族のなかでの自分の居場所。自信がなく、血縁すらない春永が、素直に「ここにいてもいいんだ」という思いをいだけるようになるには、もう少し時間がかかるかも知れません。思春期の成長過程の中での揺れる思い。特別に強いわけではない、大人しい女の子の心に芽生えた失意とその回復を静かに描いた良作です。造本と挿絵、作品の調和といい、実にまとまりの良い、素敵な本だな、という印象を持ちました。