|

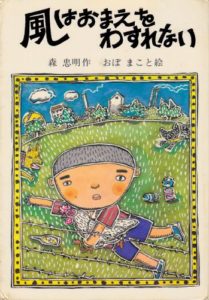

出 版 社: 文研出版 著 者: 森忠明 発 行 年: 1977年 |

< 風はおまえをわすれない 紹介と感想 >

東京都立川市に住む小学五年生、森花行少年の心に忍び寄るニヒリズム。森少年が幼稚園児の時に、小学二年生であった姉を脳腫瘍で亡くしたことが、彼の心に、人間の死すべき宿命というものを強く意識させるきっかけになったのかも知れません。同級生たちが塾通いを始めているのを尻目に、まだ腕白に遊び呆けては楽しく小学校生活を送っている森少年ですが、時折、心にきざしてくるのは、生命の儚さについてです。人間は生きたところで、どうせ死ぬのだし、後には何が残るのか。そんなことを、仲間たちと遊びながらもずっと考え続けています。両親は離婚していて、放送作家である父親と一緒に暮らしているのですが、そこをベースにして、父方の祖母、母方の祖母、そして母の家をぐるぐると廻っている彼の複雑な家庭環境も、考え深い性格を作った一因かも知れません。このところ森少年が気にしているのは、父方の祖母のこと。七十歳になる祖母がそろそろ死ぬのではないかという思いが募ってきて、その前に東京タワー見物に連れていかなくてはならないと焦り、貯めていたおこずかいをはたいて歓待します。そんなことをしながらも、いや、これは純粋な孝行なんかじゃなくて、祖母が死んだ時に自分が後悔したくないためにやっているんじゃないか、と自分自身を勘ぐってしまうのです。ユーモラスを通り越して、ちょっとメンタル的にマズイ状態なんじゃないかと思いますが、それもまた少年時代の複雑な内面のリアル感として味わい深いものがあります。外交的でありながらも、ナイーブな内面を抱えた少年の日常を描く、森忠明さんの数ある私小説的少年物語の中でも、とくに魅力的な作品です。

森少年の特技は詩です。なかなか良い詩を書くのです。先生もほめてくれたのに、多摩小学生詩集には採用されず、しかも、講評では自分の作品が悪い詩の例としてコテンパンに批判されているのです。悔しさもあって、森少年は自分の詩作品を集めて印刷し「森花行落選詩集」を作ろうと計画します。なにかを後世に遺したいという気持ち。以前に古代遺跡から発掘された耳飾りを見て、石に刻まれた想いが時代を超えることに感銘を受けた森少年は、自分もまた何かを遺したいと考えていました。両親が子どもを育てることに懸命になるよりも、父親は放送作家として、母親はデザイナーとして、良い作品を遺すことに期待している森少年は、やや変わっています。しかし、クリスマスを前にして、飼っていた鶏は父親に肉にされて食べられてしまい、その鶏をいつも襲い、森少年に追い払われていたノラ猫もいつの間にか番外地で死んでいるのを知り、無常感に襲われます。いったい動物はなんのために生きているのか。何も遺さない動物は懸命に生きたことだけが、生の証となるのか。文明が滅び最後には風だけが残る。風に覚えていてもらうにはどう生きたらいいのか。森少年は考え続けます。大人や社会と闘うのではなく、生きることの無常感と闘う児童文学。この重さと深さを、軽妙な文体で楽しく読ませてしまう森忠明作品の魅力がここにあります。

森忠明さんの作品では、よく人が死にます。こないだまで一緒に遊んでいた同級生が、夏休みに海水浴で溺れて死んでいたりすることが、さりげなく描かれます。そして、家族の死。とくにお姉さんの死はよくモチーフになっています。人間にとって死は必然ですが、どの程度意識するべきか、その匙加減は難しいものです。児童文学に持ち込まれる「脈略のない唐突な死」のリアリティには、打ちのめされるものがあります。死に触れないことも児童文学としての一つの選択肢ですが、本質に目を伏せたところには結ばれない光もあります。死を意識した先に、生の輝きを見つけ出せれば良いのですが、時として虚無感に足をとられ、動けなくなってしまう。子どもに死を見せつけても、ただ恐怖に震えさせ、生きる希望を失ってしまうのではないか。「絶望はいい。だが、ニヒリズムは悪徳だ」という、かつて読んだ小説に出てきたフレーズを僕は時々、思い起こしています。物は壊れるし、人は死にます。ただ、人間は、その虚無や無常を出発点として、何かを生みだし、遺していくことはできるのかも知れない。死を思っても、ニヒリズムに陥らず、ささやかにでも足場を見つけて前に進むことを、児童文学は後押ししても良いのではないか。森忠明さんの作品もまた、そうしたものを見せてくれているような気がします。