|

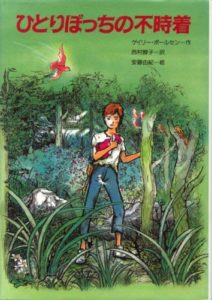

出 版 社: くもん出版 著 者: ゲイリー・ポールセン 翻 訳 者: 西村醇子 発 行 年: 1994年07月 |

< ひとりぼっちの不時着 紹介と感想 >

ブライアンが「ひとりぼっちの不時着」をすることになったのは、二人しか乗っていない小型飛行機で、もう一人の乗員が心臓発作を起こして死んでしまったからです。それが飛行中で、その人がパイロットとなれば、事態はかなり深刻です。おそらく墜落は必至。十三歳の少年であるブライアンが見よう見まねで操縦桿を握ったところで、時速250キロで飛び続ける飛行機が緩やかに着地できるわけがなく、それでも森林地帯の湖に不時着できたのは相当ラッキーなことでした。水没する飛行機から抜け出し、幸い大きな怪我も負わなかったブライアン。しかし、ここはカナダ北部のうっそうとした森の中。迷走中に大きく飛行コースを外れてしまったことで、救援がすぐにくるとも考えられません。飛行機は湖に沈み、ブライアンに残されたのはベルトに括り付けられていた一本の手斧(Hatchet)だけ。ブライアンはこの窮地を、なんとか生き延びようとします。著者の実体験に裏打ちされたリアリティのある表現で描かれる極限状況でのサバイバル。都会育ちの少年は特別な知識を持っておらず、できることは、ただ懸命に、そして冷静になって考えることだけでした。多くの失敗から学び、後悔し、次第にタフになっていく少年の生命力。苛酷で、うんざりするような状況でありながらも、みなぎる興奮と、このワイルドライフに憧憬を覚えてしまう、不思議な魅力に溢れた冒険がここにあります。

ブライアンは全てに苦戦します。湖の水を飲み、野イチゴを食べればお腹をこわすし、火をつけようと思っても、どうしても着火しません。魚を捕るにはどうすべきか、ましてや鳥ともなれば並大抵の努力では捕獲することはできません。当初、救援がくるまでしのげればと思っていたブライアンは、遭難五日目を迎え、覚悟を決めます。ここがどこかわからないけれど、ここで生き延びるのだと気持ちを入れ替えたのです。耳をすまし、目を見張る。全ての音の正体をつかみ、全ての出来事を見逃さない。次第にブライアンの精神は研ぎ澄まされ、変化が兆していきます。もっとも、その後も何度もブライアンは打ちのめされます。心身ともに鍛えられながらも、ふとした隙に、足元をすくわれるのです。それでも、多くの危機的状況に直面しながら、それを間一髪ですり抜けることで得られる歓びがありました。特に水没した飛行機からサバイバル用品が詰まったバッグを引き揚げる場面など、決死の行為に至るまでの心情と、その結果がもたらすものが入念に描きだされて、実に読み応えがあります。ラッキーはあるものの、イージーではない。研究と努力を重ね、試行錯誤の上で、ようやく光明が見えてくる。一足飛びにうまくいかないことが、少年の心をよりタフに鍛え上げていきます。この辺り、ロマンのツボが押しまくられる匙加減なのです。

この物語には、もう一つの軸があります。ブライアンが、資材を運ぶ飛行機に同乗して、父親が働くカナダの油田に向かうことになった理由。それは両親の離婚が原因でした。しかも、ブライアンは自分の母親の浮気現場を目撃しており、それを秘密として心に抱えていたため、その残像にずっと苦しめられています。この問題は解決しません。両親が別れることは必定で、ブライアンはそれを受け入れるしかないのです。「ひとりぼっち」であることの孤独感は、飛行機に乗る前からブライアンに忍び寄っていました。この遭難生活はブライアンの心をタフに鍛え上げていきますが、痛みは中和されることはない。ブライアンには、苦い思いを乗り越えていくこともマストだったのです。物語を通じて、ごく普通の少年は、徹底的に考えていきます。点けた火が燃え上がらない理由を、学校の授業を思い出すことで、酸素不足だと気づいたりと、ごくささやかなひらめきが窮地を救います。それがブライアンの意識を変えていきます。クサらず、諦めない気持ち。あたりまえだと思っていたことに感謝する気持ち。そして、活路はかならずあるのだと信じる気持ち。これまでになかったものが少年の心に芽生える瞬間にグッとくるのは、その体験と心の動きに説得力があるからです。並走する二軸は交わらないものの、どこかで作用しあっている。彼はもっとタフになる。そんな期待感もあります。このお話は、少年向けのハードボイルドであり、ちょっとした男酔いがあるなと感じました。「ひとりぼっち」で関係性から切り離されていることも大きな要素です。友だちのことも女の子のことも一切考えない潔さ。大変なんだけれど、どこか男子が憧れてしまう要素が蠱惑的に詰まった物語なのだと思います。自分を叱咤し、孤独のうちにタフさを希求する。そんな感じにゾクゾクしてしまう名作です。