|

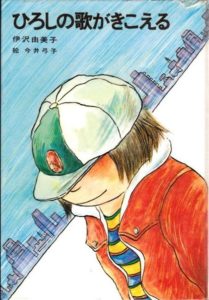

出 版 社: 講談社 著 者: 伊沢由美子 発 行 年: 1979年12月 |

< ひろしの歌がきこえる 紹介と感想 >

ひろしが死にました。五年前、渋谷駅のコインロッカーに捨てられていたところを拾われた男の子は、ひろしと名付けられ、児童福祉施設の若葉園で育てられていました。身体が弱かったためにどこかの家庭の養子になることはできなかったものの、施設の職員や施設に暮らす年長の子どもたちの愛情を受けてひろしは育ちます。それなのに、肺炎にかかり、わずか五歳で死んでしまったのです。ひろしは死ぬ間際、自分の持っていた貝を施設の年長の子どもたちに渡し、これを海に返して欲しいとお願いをします。一生に一度も海を見たことのなかったひろし。その思いを受け取った子どもたちは、放浪癖があり、行動力も抜群の小学四年生の明子にみんなで集めたお金を託し、ひろしの貝を海に返してくるように依頼します。明子は一人、若葉園を抜け出し、東京から電車に乗り、日本海を目指しますが、たどり着いたところは何故か鳥取。やがて行きずりで知り合いになった青年、彗とともに降りたった海辺の町で、ここがひろしの貝を返すのにふさわしい静かな海かどうか見極めようとします。絵描きを目指しながらも、ペンキ屋で生活を立てている青年、彗は、交通事故で死んでしまった夜学の友人から借りた絵本を返しにこの海辺の町にやってきました。友人が作ったその絵本は、これから生まれる自分の子どものために作られたものです。明子と彗は友人の恋人のもとにこの絵本を届けますが、まさに臨月を迎えていた彼女は赤ん坊を出産しようとするところでした。それぞれに心のドラマを抱えた人たちが出会い、交錯し、ハーモニーを奏でていく、そんな不思議な空間を味わえる作品です。

物語の中心にあるのは、ひろしの貝を託された少女、明子の行動を追う視点ですが、施設に住む子どもたち一人一人の事情や、心模様も並行して語られていきます。事故で両親を亡くした子もいれば、母親や父親がいながらも一緒に住めない複雑な家庭事情を抱えた子もいます。それぞれ寂しさを抱えた子どもたちの、切なく、やりきれない気持ちが、抑えられた会話や情景描写を通じて、心に入り込んできます。職員の先生でさえ、うっかり見過ごしてしまうのは、彼らがその日常でひそかに悲しみ、傷ついていることです。やもすれば、何も感じていないのではないかと思うほど、彼らは悲しみに慣れてしまっていて、それを表に出そうとはしません。それでも、子どもたちの想いは静かに伝わってきます。職員の先生が自分の赤ちゃんを産むため、施設を辞めると知った時の子どもたちの失望感。先生には先生の思いがあるものの、だからといってどうしてあげることもできない。そんないたたまれなさや、満たされない心の渇き。こんな気持ちをどうしたらよいのだろうと思ってしまいます。伊沢由美子さんの最新作『六月のリレー』(2010年)にも通じる、それぞれの子どもの心の波動が、言葉を越えたところで共鳴し、響いていく感覚。自分の親のことを何も知らないまま、死んでしまったひろしを想うみんなの気持を担って、一人、海へと向かう明子の姿には、どこか、ケヴィン・ヘンクスの『オリーブの海』のような、淡い痛みを孕んだ静謐さがあります。国内作品離れした、心象と情景が融け合って感じられる、鋭敏で文芸性の高い作品です。

「コインロッカーベイビー」は、1970年代のキーワードです。死亡率が高く、発見されることを前提としていない「子捨て」であるという酷薄さが、当時、センセーショナルな話題となりました。「赤ちゃんポスト」だって考えてしまうものですが、未来をも断ち切るような捨て方をした親に対して、果たして「コインロッカーベイビー」たちは一体、何を思ったのか。この物語に登場するひろしは、そうした境遇にありながらも、施設で多くの愛情を受取ることができました。旧時代の物語的な「孤児院」ではない「施設」のリアルは想像しがたいものですが、そこに子どもたちの強い友愛を感じさせてくれたのは物語の救いであり、子どもたちへの作者の慈愛を感じさせます。明子が託されたのは、ひろしの貝だけではなく、親とはぐれてしまった、それぞれの子どもたちの心であり、あらかじめ失われた子どもたちの再生への希望が結ばれていきます。物語の終わりに、産まれた赤ん坊とお母さんとが睦みあう姿を病院の窓越しに明子が見つめる場面には、泡立つ気持ちを抑えられません。子どもたちの壊れてしまいそうな繊細な心のバランス。研ぎ澄まされた感覚で物語を織りなす伊沢由美子さんの世界。多くの読者に堪能してもらいたいと思い