|

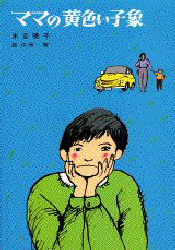

出 版 社: 講談社 著 者: 末吉暁子 発 行 年: 1985年12月 |

< ママの黄色い子象 紹介と感想 >

以前はパパの大きな高級車が停まっていた家の車庫に、ママの黄色い小型車が納品されました。ママの黄色い子象。この車庫が空っぽになってから、二三年が経過していましたが、ついにママは自分が乗るための自動車を購入したのです。広告代理店の仕事が忙しくて、土日以外は家に帰ってこないと思っていたパパは、いつの間にか愛人のもとへと行ってしまい、正式な離婚はまだなものの、この家はママが家長となっていました。小学五年生の息子と、まだ幼い娘を抱えたママの責任と自覚。フリーライターとしての仕事をしながら、母親業もこなさなければならない慌ただしさ。それでも一念発起して、念願の車の免許を取得したのです。それは、誰もあてにせずやっていくんだ、というママの決意のあらわれでもあったのです。さて、さっそく親子三人でドライブにでかけたものの、ママが早速やってしまったのは駐車場でのインキー(車内に鍵を置いたままオートロックでドアが閉まって、ドアが開けられなくなること)。どう対処していいのかわからないママは、パトカー三台を呼ぶ一大事に事態を発展させてしまいます。ドジであわて者のママが、一人で頑張る日常を、子ども目線から描いた作品です。

買い物しようと町まで出かけたら、サイフを忘れて、なんていうのはユカイどころか子どもたちから大ブーイングというのが現実のママの姿です。ドジッ子だけど頑張りやさんなんて属性がもてはやされるのは大投票時代のアイドルぐらいなもので、責任ある一家の家長には望まれない資質です。ママの車関係のドジの数々ときたら目も当てられません。うっかり駐車違反の場所に車を置いてレッカー移動されたり、道をふさいで交通渋滞を引き起こしたり、車をぶつけて傷つけることは数知れず、しまいにはトラックと正面衝突して、ママの黄色い子象は廃車寸前というフルコース。誰も怪我をしなかったことだけが不幸中の幸いです。車に乗っていない時にだって、石神井公園と大泉学園を勘違いして(これは西武池袋線アルアルですね)、子どもたちを迷わせることになったり、家に連れてきた男性ときたら「一番の好物は、自分の嫌いなものは出さないでくれる、うちのおふくろの料理」とか言っているような人だし(まあ、この人、さらには妻子持ちだったりするんで、ママの真意は良くわからないんですが)。ママを見ていると、大人読者的には、そこはこうやって対処したらいいんじゃないか、なんて余計なアドバイスもしたくなってしまうのです。ママは忙しくてイライラしがちだし、子どもたちはろくに家事も手伝わず、ママの都合も考えないで好き勝手なことを言ってばかり。お互いに気を配り合う美しい母子家庭像なんてものとは程遠い、等身大のママと子どもたちの生活がここにあります。ここにはママなりに一本筋が通った考え方があります。現実への対処がおいつかなくなるけれど、それなりに家族はうまくやれているのです。それ以上に何が必要なのか。美しくもなく、理想的でもなく、子どもたちをウルサイと叱りとばしてばかりでも家族は元気だし、パパがいなくとも幸せになれる、というこの帰結も考えてみるべき価値があります。

この作品には前年に発行された一般小説、干刈あがたさんの『ウホッホ探検隊』を強く意識させられます。父親が愛人をつくり家を出ていくという夫婦の修羅場を、子どもたち視線で眺める、本作と近い状況設定があります。離婚家庭という未知の領域をウホッホと探検する、なんて子どもたちのメンタルは、本作品のドライに両親の関係性をとらえる子どもの視線にも通じます。父や母の、夫と妻としての別離のやるせない心情や、親同士の別れが決定的となった瞬間を捉える子どもの心。なんとも現実的な苦さ。無理して気を張り続ける母親を、子どもたちが過度に思いやらないあたりに、本作の妙味も沢山あるので、是非、読み比べていただきたいところです。こうした作品に先んじて、僕が子ども時代に、なんだか得体の知れない怖いものとして「離婚」を意識させられたのは、松谷みよ子さんの『モモちゃん』シリーズでした。あの童話めいた世界に忍び寄るリアリティ。どんな家庭にも起きうる問題として児童文学も避けては通れないものです。この後のエポックとして、ひこ田中さんの『お引越し』を経て、両親の離婚は、主題から子どもの生活のごく普通の一背景へと変わっていきますが、両親が離婚した子どもの繊細な心理については、児童文学が子どもを擁護する姿勢として表現し続けるべきものではないかとも思うのです。