|

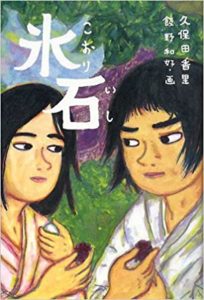

出 版 社: くもん出版 著 者: 久保田香里 発 行 年: 2008年01月 |

< 氷石 紹介と感想>

平城京のボーイズライフは過酷でハードなものでした。死に至る疫病、天然痘が猛威をふるう奈良の都。伝染病に対して、予防医学どころか、対症療法さえ覚束ないのがこの時代。頼りは本人の体力次第、生きるも死ぬも紙一重。市司の目を盗み、川原のきれいな石を霊験ある護符だと偽って売る露店の少年、千広もまた疫病で母を亡くしていました。藁にもすがりたい人々に護符は売れるものの、所詮は偽りのもの。本当に市井の人々を救うものではないのです。千広の心は少なからず荒みはじめていました。千広の父は学才を認められ、遣唐使の船に乗り留学生として唐に渡っていました。そんな父を誇らしく思う反面、学問に没頭するあまり、自分と母のもとに帰ってこない父を恨んでいる千広。やがて母も疫病で亡くなり、親族からも冷遇された千広は一人で生き抜いていくことを誓います。ちょっと意固地になっている千広でしたが、いくつかの出会いが彼の心に影響を与えていきます。市で出会い、千広がほのかな好意を抱くことになる、お屋敷の下働きをしている娘、宿奈。そして、民衆に疫病の治療を施している医療施設、施薬院で働く僧侶、伊真。一緒に働こうと、伊真に誘われるものの、なかなか素直になれない千広は、今度は木簡に施薬院に書かれていた疫病退散の文字を書いて売り生計を立てようとします。千広の迷える心は、どこかに落ち着ける場所を見つけることができるのでしょうか。疫病の猛威が吹き荒れる都で、心に屈託を抱えた少年の成長が鮮やかな光を放つ物語です。

見事、というしかない作品です。学問に専心するあまり、自分と母を見捨てた父への怒り。しかし、自分もまた、父の才を受け継ぎ、漢文を読み、良い字を書けることに誇りに思っているのです。詐欺まがいの商売をして生計を立てるような日々を送りながらも、実は、多くを学んでみたいという気持ちを千広は持っている。でも、自分の心をまっすぐに認められるようになるには、甚だ多くの抵抗があって、そこに至るには、時に悲しみ、そして苦しみを伴うドラマが必要なのです。周囲の人々の優しさに素直になれず、意固地になり世を拗ねた少年が、伸びやかな心をとりもどしていく軌跡。疫病に対して無力で、なすがままの人間の悲しみ。そこらへんに転がっている突然の死。こうした背景の中で描かれる少年の心のドラマ。悲しみを経ることで強くなっていく心と、見開かれていく世界が綴られていきます。今、こうやって作品を思い出しつつ感想を書いてみると、実に大きな事件のないお話であったなと。前提として、不幸はあります。極端なラッキーもないけれど、それでも、救いはあったなと思えるのです。それはこの厳しい世界の中で、甘すぎるものなのかも知れないけれど、児童文学としての祈りであり、望まれるべき帰結かなと、そんなふうにも思うのです。

この作品を読んで、国内の歴史モノ児童文学について色々と思いを巡らせておりました。あえて歴史モノ児童文学が書かれる所以とは何か。先日、大好きだった斉藤隆介さんの『ゆき』を読み返し、わりと驚いていたのですが、特定の時代を借景にしないと書かれえないメンタリティはあるなと思いました(というかイデオロギーか)。同じ中世を舞台にした作品では、伊藤遊さんの作品が思い出されるところですが、『氷石』は平城京で、『鬼の橋』は平安京となると、実は百年の隔たりがあるのですね。この差はどこに現れるのか。近世ものの場合(この場合、歴史モノではなく時代モノというべきか)、武士道とか江戸ッ子気質などの要素がメンタリティに影響を及ぼすものの、これも元禄と寛政ではかなり違うのだろうと思うのです。逆に、昭和の子ども心など十年年刻みに「違い」を意識させられるわけですから(これは僕が昭和生まれだからであって、若い子は昭和なんてほぼ同一線上見ているようなので驚かされます)。現代を描く作品の場合は数年刻みの微妙な違いが、また身上なのでしょうね。ところで、本書、『氷石』は飯野和好さんの魅力的な装画と挿絵に飾られています。これがこの作品に相当なアドバンテージを与えています。伊藤遊さんの作品に太田大八さんが寄せられているのもかなりの魅力プラスだったのですが、飯野さんの絵もまたいいのです。芝田勝茂さんの『虫めずる姫の冒険』や、越水利江子さんの『花百姫伝』シリーズも、もっと違う装画や挿絵であったらと大人ファン的には思ってしまうところもあるのですが、このあたり難しいところですね。児童文学のビジネスとしての側面については、いつも複雑なものを感じています(※この文章を書いた頃は、出版社側の仕事をしていたのです)。