|

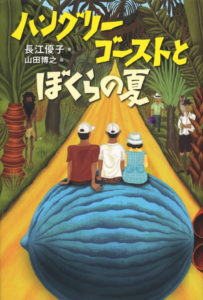

出 版 社: 講談社 著 者: 長江優子 発 行 年: 2014年07月 |

< ハングリーゴーストとぼくらの夏 紹介と感想>

この本のレビューを書くのに「死ね死ね団」の話から始めるというのは、相当どうかしているのですが、第二次世界大戦当時、日本人がアジアでどのようなことを行なってきたかを後の時代の子どもが知るという題材に、同団体の存在はかなり親和性があるかと思っています。「死ね死ね団」は1970年代に放映された『レインボーマン』という特撮ヒーロードラマに登場した悪の組織です。その名前や団体歌のインパクトが強すぎるので、ネタやギャグ的に捉えられがちですが、その根幹にあるのは「戦時中に悪行を働いた日本人に対する怨嗟」という重いものです。第二次世界大戦において、日本軍の非道に対するアジアの人々の怒りがここに込められている。団の首領も日本兵に家族を殺されたという設定で、その過激な日本人ヘイト活動に対しても、復讐される側の立場として、複雑な気持ちを抱かざるを得ません。終戦から四半世紀しか経っていない当時の時代感覚の中で、日本人が加害者でもあることを子どもたちはどう捉えていたのか。実際、自分もそのあたりの経緯を詳しく知ったのは後になってからなのですが(元々再放送で見ていましたし)、物語の中に仕掛けられた時限爆弾はいつか気づきを与えるものなのでしょう。こうした難しい事実は、かつての児童文学作品では、戦争で傷ついた大人が子どもに聞かせたくない話として胸に秘めている、ぐらいで抑えられていたかと思います。一方で近年の作品では、『金色の流れの中で』のように、お父さんが大陸で中国人の首を刎ねていたことをさらっと口にして、娘がショックを受ける描写があったりと、あの戦争のあけすけな実相に児童文学も触れはじめています(『トンヤンクイがやってきた』のように児童文学界の高い評価を受けた作品もあります)。これを、どう受け入れたらいいのか。『底のない万華鏡をのぞいた』ように、突然に予期せぬものを見せられた子どもが直面する心の揺らぎを、この物語は捉えて、その次のターンを提示します。戦争と平和、怨嗟の先にある友好を考えさせつつ、思春期の子どもたちの牽制しあう気持ちのぶつかり合いもまた面映い物語です。

父親の仕事の都合でシンガポールで暮らすことになった小学六年生の朝芽(はじめ)。日本人学校に通い、近代的な都市部の暮らしに不自由はないものの、やはり日本に帰りたいという気持ちを募らせていました。ある日、学校の帰りに立ち寄った植物園で、朝芽は、背の高い白人男性が猿を使って高い木の上の枝を採集しているところに遭遇します。森の奥に消えていく男性を見送った朝芽は、ゲーム機のすれちがい通信機能に相手を認識できない不思議な履歴が残されていることに気づきます。あの猿にまた会いたいと思い、朝芽が再び植物園を訪れた際にも、すれちがい通信に二回の不思議な履歴が残されます。その日、朝芽が出会ったのは、ボロボロの格好をしたホームレスのような中国人男性と、植物園の園長であるらしい日本人のおじいさんでした。赤い目をした中国人は、朝芽が日本人だとわかると手にしたフォークを振り上げて怒りをあらわにしたものの、すぐに消えてしまうし、おじいさんもまたどこか様子が違うう。おかしなことが起こる植物園を怖いと思いながらも惹かれてしまう朝芽が、次に植物園を訪ねた時、すれちがい通信の反応とともに、猿を使っていたあの白人男性が再び現れます。チャールズ・ブレイクと名乗るこの男性は、マレー半島の貴重な植物を採集している植物学者で、植物園の園長であるあのおじいさんの部下だと言うのですが、話をしているうちに、朝芽には彼が69年前の1945年の世界に生きている人だとわかります。日本に占領され昭南島と呼ばれていたシンガポールにも、日本の敗戦によって大きな混乱が押し寄せていました。大切な植物標本が後の世にどうなったか心配するチャールズは、未来の少年であると知った朝芽に、その行方を調べるように依頼します。こうして言葉も通じない土地で、朝芽は難しい探し物をすることになるのですが、それは同時に『底のない万華鏡を覗きこむ』ことにもなる、貴重な体験を彼に与えます。

朝芽は、同じ日本人学校に通う植物に詳しい女の子、主田さんに協力を求めます。主田さんは朝芽の話を信じ、やはり同じクラスのカズを誘います。朝芽はカズのふてぶてしい態度が苦手ですが、主田さんは、カズは真面目なのだと言います。シンガポール生活の長い二人には朝芽にはわからないつながりがあるようです。植物標本は、あの赤い目の中国人に盗まれたということはわかっていました。その男、リムは植物園で下働きをしていたのです。何故、彼が日本人に激しい怨みを抱いているのか。それは戦時において日本軍が、どのようにこの国を蹂躙していたかを示すものでした。実際、街には戦争中に日本人に殺されたシンガポール人の記念碑が残されています。カズの母親はシンガポール人であり、曽祖父もまた日本兵に殺されています。こうした事実に直面して戸惑う朝芽に、主田さんは、自分たちは日本にいる子どもよりもはやく『底のない万華鏡を覗いた』のだと朝芽に話をします。その先に見えてしまった、予期せぬものをどう捉えるのか(南洋の島にバカンスのつもりで行ったら、戦争遺産に直面するということは良くあることですね)。中国語を話せるカズと一緒に、リムと話を聞いた朝芽は、ただその日本人に向けられる憎しみを受けとめることになります。植物標本の行方はやがて明らかになり、物語はもちろん、現代を生きる人たちが、過去を悼みながらも、未来を志向する姿が描かれます。水に流すことはできない事実があるけれど、過去と共生している現在に子どもたちのまなざしが向けられていく深い物語です。ごく普通の素直な少年である朝芽と、裕福だけれどやや複雑な出自であるカズ。当初は反発しながらも結びついていく少年ロマンがここにあり、間に入る、ちょっと大人びた女子、主田さんのスタンスやその心境を、男子はわかってない感じが絶妙です。いや、なんとなくわかってはいるけれど、が良いのです。植物が時間のネットワークを繋ぐという仕掛けや、ゴーストが三人であることなど、まだまだ語り尽くせない魅力のある物語です。