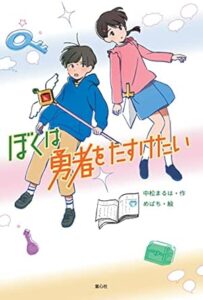

ぼくは勇者をたすけたい

|

出 版 社: 童心社 著 者: 中松まるは 発 行 年: 2022年06月 |

< ぼくは勇者をたすけたい 紹介と感想>

これもまたコロナ禍影響がバックグラウンドに見える2022年6月発行の物語です。コロナ禍は大人にとっては、リモートワークの促進から働き方改革を急速に進めるプラス要素もありました。子どももオンライン授業を受けることになり、デバイスの普及やパソコンの習熟もあって、ネットでのコミュニケーションがより身近になったかと思います(本書もそれが前提となっています)。ただ、まだ一般的な良識としては、リアルではないオンラインコミュニケーションにハマることには警戒感があって、本書にもあるような「オンラインゲームばかりやっていると引きこもりになる」というような偏見がまかり通っている気もします。実際、ネット上で子どもに近づこうとする悪い大人もいることは確かなので、警戒感はあるべきものです。本書はオンラインゲームを題材にした作品ですが、そのネットの暗黒面が強調されつつも、リアルコミュニケーションでは難しいことを、ここでは実現できる可能性が示唆されているオンラインロマンです。ただ、最終的にはリアルでの課題が、リアルで克服されることが良しとされます。オンラインで幸せならそれで良し、ではないのです。このあたり社会の一般的な価値観に鑑みて、2022年としては妥当なラインかと思います。作者である中松まるはさんは「ゲームの世界」を、物語に多く取り込まれていますが、「ゲーム」自体の社会的な位相の変遷によって、今後、物語の中の「ゲーム」の仮想敵感もリアルとズレていくかと思います。「漫画ばっかり読んでいてはダメ」という時代もありましたが、漫画自体の評価や子どもの情操育成の常識も変わり、漫画を読むことの意義も変わっています。まずは本書の感覚は2022年としては妥当であるということは、後世の研究者にもお伝えしたいところです。

小学生男子である「ぼく」が無料のオンラインゲーム『ファイナルモンスター』で遊ぶようになったのは、クラスのリーダー的存在である、かっちゃんがこのゲームをやっているからでした。本当の友だちがいないということが悩みの「ぼく」は、かっちゃんと親しくなるきっかけになればと思ったからです。回復魔法専門の神官(のジョブ)を選び、ルナという女性キャラになった「ぼく」は、見知らぬ参加者たちとパーティーを組み、ゲームの世界で冒険を繰り広げるようになります。とはいえ、厳しい人たちに萎縮したりと、オンライン上でも、現実同様に人と打ち解けて友だちを作ることもできません。そんな中で親しくなったのが「勇者」となのる男性キャラの参加者でした。「勇者」と会話を重ねていくうちに「ぼく」は、「勇者」が同じクラスの子ではないかと推察するようになります。やがて「勇者」が、松岡さんという女子だと気づきます。一方で、ルナのことは大人の女性だと「勇者」は信じており、学校の話題の中では「ぼく」のことを疎んじてさえいます。オンラインゲームの中ではどんどんと親しくなり、心を通わせながらも、学校では距離のある二人。学校でも松岡さんのことが気になる「ぼく」ですが、気づいてはもらえず、無論、正体を明かすこともできません。「勇者」の心のうちを知る「ぼく」は、学校で辛い思いをしている松岡さんを、神官のように守りたいと思うようになります。ゲームに課金して問題を起こした子が出たために、警戒した学校は生徒や保護者に、ゲーム時間の制限の遵守を呼びかけるようになります。家でゲームを禁じられ、今後、ゲームに参加できなくなると「勇者」から聞かされた「ぼく」は、現実の教室で自分の正体を明かしてでも「勇者」を守りたいと心を決めることになるのです。

松岡さんがこのオンラインゲームに参加したいと思ったのは、会話を文字(テキスト)のやりとりで行えるからです。『ファイナルモンスター』が音声会話(ボイスチャット)できるゲームではないことがポイントです。松岡さんには吃音があり、会話をスムースに運ぶことができないため、人との交友にも引っ込み思案になっています。ゲームの世界では、この点を気にしなくても世界を広げられます。学校で松岡さんは、吃音を克服するために、先生の配慮で、あえていつも国語の朗読を指名されていますが、その声は、オットセイが喘いでいるかのようで、同級生たちも好意的には見守っていません。そんな松岡さんに、リアルでの「ぼく」は、いたたまれず同情的な態度をとってしまいますが、オンライン上で「勇者」からは、憐れまれることの悔しさを打ち明けられて、「ぼく」はどうして良いのか途方に暮れることになるのです。リアルでは距離がある同士が、正体を隠したまま文通で繋がるというのは、昔からのロマンの常套です。最終的には、互いの正体が判明するというのもパターンであり、本書にもそのカタルシスが訪れます。とはいえ、オンラインだけの関係に閉じたとしても、人は信頼関係を築けるという未来がいつか児童文学の中で語られることを自分は期待しています。リアルの関係性には多くのノイズが入ります。それを越えることにも意味はありますが、もっと純粋な関係性が築ける場所としてのネットが描かれても尊いのではないのかとも思います。さて、ゲームでは「友だち登録」ができますが、現実では、そうした点が曖昧で、友だちと呼んでいいのかどうかわからず、その距離感はもどかしいものです。そのもどかしさこそが思春期の身上かなと思わぬこともないのですね。