|

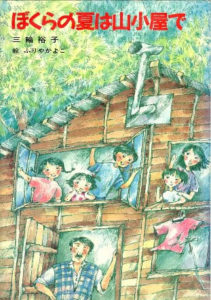

出 版 社: 講談社 著 者: 三輪裕子 発 行 年: 1986年08月 |

< ぼくらの夏は山小屋で 紹介と感想>

山小屋を借りて、夏休み中そこで暮らす。電気も水道もない山小屋暮らしだけれど、ここを起点にすれば、高い山登りや沢登りに出かけて、キャンプができる。テントもシュラフも山登りの道具も、食料もキャンプファイヤーの準備だって万全。姉や従兄姉たちと一緒に山小屋にきた小学三年生の泉は、はじめて山で過ごす夏休みに期待で胸を膨らませています。従兄姉のお父さんである、おじさんは高校の先生で長い夏休みがあるので、子どもたちと一緒にここにいてくれるはずでした。ところが、受け持ちの生徒が事故に遭い、町に戻らなくてならなくなってしまったのです。ということで、泉の従姉妹、中学一年生の千秋をリーダーとして、子どもたちだけで、山遊びをしようということになったわけですが、さまざまなトラブルが持ち上がります。最大のピンチは、岩登りの大人たちが、崖から墜落するところを目撃してしまったこと。大怪我をした大人の人を、子どもたちだけで、無事、救助できるのでしょうか。都会からきた子どもたちが、大自然の中で冒険をくりひろげる物語。とくにキャンプへの期待感、高揚感が生き生きと描かれています。

翻訳児童文学ではサマーキャンプがピックアップされることが多いのですが、だいたい、ちょっとスネた子が、サマーキャンプには行きたくないし、両親はわかってくれないし、同い年ぐらいの子なんて大嫌いだし、というトーンが基調です。そんな屈折した話ではなく、もっとキャンプ礼賛で、楽しいことだらけの夏休みを描いた作品も良いのではないかと思うこともあります。この物語に登場する子どもは、ほぼ姉妹と従姉兄だけなので、人間関係の難しさはありません。すごく裕福というほどではないものの、リベラルな家庭の恵まれた子どもたちの楽しい家族旅行ですし、先導してくれるのも頼れる大人たちです。痛ましい子ども時代の話だけではなく、羨ましい子ども時代の話も描かれてもいい。夏休みを楽しく過ごす円満な家族の話も、また児童文学となるのです。二十世紀後半の国内リアリズム児童文学を、時代を追って再読してきたわけですが、ここまでのところ、やや重苦しいものが多く、こうした楽しく明るい作品がメインステージで評価されるようになってきたこと自体が、ひとつのエポックというか、パラダイムが移ったような気もします。世相や社会問題を意識させない、ワクワクするような気持ちだけを描いた物語。無論、ハラハラもさせてくれて、きっちり物語として愉しませてくれます。子どもたちにとって楽しいことだけに焦点を合わせた物語もまた、児童文学のフィールドで描きうるのだという、これも児童文学の多様性と可能性の提示ではないのかと思うのです。

20世紀の作品ですが、21世紀でも共感を得られる力があると思います。世相や時代性を感じさせるところがあまりないことも理由のひとつです。子どもたちの言葉遣いは、多少、変化するところではありますし、泉も従姉兄たちもともに三人姉妹(弟)というのも、少子化の現在、珍しくなってきた感もありますがまだ許容範囲にあると思います。こうした家族の円満な関係性自体が、時代遅れだと違和感を持つようになったら、ちょっと怖いですね。そして、子どもの冒険心の普遍性が描かれていること。自然の中での遊びには思いがけないことがつきまといます。「海に出るつもりじゃなかった」のに、未知の扉を開けてしまったりするものです。山に登るつもりだったけれど、まさか登山者の救助をすることになるなんて思わなかった。海遊びや山遊びは危険を孕んでいます。そうしたことを示唆しながらも、これは安心して読める物語です。そうした作品が児童文学として求められる時代の平穏を思います。かくいう僕も、小学生の頃の夏休みのキャンプは良い思い出となっています。登校班の異年齢集団による活動だったので、年長の少年がリードしてくれて、そうした点も理想的でした。テントで眠ったり、飯盒炊飯なども楽しかったですね。やもすると子ども時代のダークサイドを見つめすぎるきらいがあるのですが、「楽しさを満喫する」ということも必要なんですね。素直に楽しむことにもスキルが必要だ、なんて考える、頭でっかちにはなってはいけないなとつくづく思います。