|

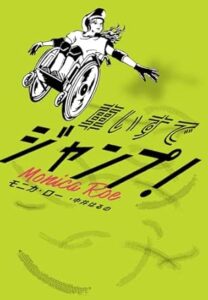

出 版 社: 小学館 著 者: モニカ・ロー 翻 訳 者: 中井はるの 発 行 年: 2023年06月 |

< 車いすでジャンプ 紹介と感想>

車いすに乗ったまま競技を行うパラスポーツといえば、テニスやバスケやラクビーが日本では有名です。競技用の車いすは素人目にも仕様が違うことがわかりますが、それぞれの競技の特性に合わせて工夫されているものなのだろうと思います。本書の主人公の少女、エミーは、車いすユーザーであり、車いすモトクロスに挑戦しています。スノーボードやスケートボードのように車いすに乗って飛び、空中で回転するなど、かなり危険を伴うスポーツです。ヘルメットや手や足にガードをつけていても、着地に失敗したら、怪我を負うことになりそうです。見守る側としては心配するところですが、むやみにやめさせようとするのではなく、リスクを軽減することを考えるべきでしょう。ひとつは競技の特性に合わせた仕様の車いすを使うこと。練習場の整備状況も良好であるべきでしょう。つまり環境を整えることが必要です。となると、誰が何をどうするのか、という話になります。障がい者スポーツはサポートする側の対応が問われます。しかしながら、サポートする側とされる側で、気持ちとの温度差や距離感が生じます。支援と自立のバランスはいずれにしても難しいし、適切な配慮とは何かは、ケースバイケースで正解が違うでしょう。本書は、エミーが車いすモトクロスのための競技用車いすを手に入れようとアルバイトをする物語ですが、自分でやるべきことと支援してもらうべきことに、自分の中でどう折り合いをつけるのかがひとつの焦点です。実際、支援する側にも動機や思惑があります。悪い意味ではなく、支援する側も自分たちが満足できるサポートがしたいのです。ここに両者の綱引きが生じます。非常に気丈でポジティブな車いすユーザーであるエミーの行動力は、やっかいでありつつもリスペクトされていますが、周囲はその胸のうちまでは斟酌しません。ただでさえ思春期はやっかいなものです。そこには障がいの有無は関係がありませんが、より複雑なものと向き合わなければならないのがエミーの状況です。物語は、そんな彼女の事情を語り始めます。

エミーは十二歳。中学に進学した七年生です。生まれつき脊髄に障がいがあって、歩くことができないため、車いすで生活しています。ポジティブな性格で、車いすを巧みに操り、高速で移動する彼女は、周囲から同情される存在ではありませんが、学校施設には不便なところもあり、手助けを必要としていることも確かです。かといって、助けを必要としていない時に、補助されることには閉口してしまうのです。特別支援教育プログラムは自分には必要ない。そうエミーは思っていても、彼女のための支援プログラムである五〇四プランが用意されています。今回、ドーンという介助士の若い女性が、学校でずっと付き添うという決定にエミーはウンザリします。介助するのが初めてというドーンは、加減が分からず余計なお節介ばかり。エミーはなんとか、このプランが停止できないかと策を練ることになります。さて、エミーは車いすモトクロスに夢中です。モトクロスバイクのように車いすを操り、ジャンプ台から飛ぶ。それには今の通常仕様の車いすでは不十分なため、高額なモトクロス仕様の車いすを手に入れようお金を貯めています。車いす用のバックや小物を作り、ネットで通販するアルバイトを友だちと一緒に続け、ようやく半分ぐらいは貯まったところ。ところが、このことをドーンに話したことから、学校がチャリティバザーで寄付を集め、車いすを寄贈してくれるというなりゆきになります。当初は喜んだエミーでしたが、次第に、心にわだかまりを感じていくようになります。危険な練習をしがちなエミーを、父親は心配しています。祖父母はもっとです。学校もエミーを過度に気遣ってくれます。でも、エミーが必要としているのは、自分でできるようになるための支援なのです。ネット通販の顧客である、同じ車いすユーザーのアラスカサーモンおばあちゃんとの交流を通じて、過去の車いすユーザーたちの苦闘を知り、自分の心が求めるものにエミーは気づいていきます。学校で先生たちや友人たち、介助人のドーンと関わりながら、それぞれの好意的なサポートと、障がい者にとって必要な支援をエミーは調整する難しい局面に立たされます。エミーをめぐる周囲の人たち、チームエミーが支えてくれる安心感は彼女を強くします。エミーにとっての最適なサポートとは何か。活き活きと人が生きていくことを考えさせられる示唆に富んだ物語です。

エミーは自分をとりまく環境の問題について、いらだっています。周囲はそもそも好意的であり、好意的であるがゆえの過剰な干渉や厚意が、おせっかいで自分の自立を阻むもののように思われるからです。彼女は、自分の障がいに負けていないし、むしろ勝ち気です。しかし、現在、制度によって保障された障がい者支援が、かつては当たり前のものではなく、先人たちの努力によって勝ち取られたものだということを知り、考えを深めていきます。エミーにとってあたりまえだったものが、かつては違ったのです。だからといって、現在の支援に満足してただ感謝すべきということではないのです。実際、場所によってはトイレやスロープなど、バリアフリーが完全ではなく困っている状況もあります。健常者と同じ社会でより良く共生する上で、自立できる環境を整えてもらうことは重要です。支援する側には、その点に気づいてもらう必要があります。そのためには、一方通行の自己満足のような支援ではなく、双方向で意見を交換して考えていくべきものでしょう。物語のゴールもまた、支援する側とされる側が、より理解を深めるところにありました。さて、どうしてもこのテーマは、正しい支援のあり方とは、という問題点のケーススタディのようになり、物語としての魅力が語られ損ねてしまう感があります(いわゆる問題作の問題点です)。本書はエミーというポジティブな少女の心の振幅が魅力的です。エミーは、二年前に突然の事故で母親を失った自分の悲しみと、同じく妻を亡くしたことから立ち直れない父親の失意を、共に抱えています。家族の死を乗り越えることは、大いなるテーマでありながら、一足飛びの解決策はなく、時間をかけて悼み続けるしかないものです。エミーの現在の日常は、父親とともに母親の死を乗り越える苦闘を、静かに行なっている最中でもあったのです。そこに寄せられる同情もあり、エミーは多重に気づかわれる存在です。正直、気づかわれる存在ではいたくないものです。エミーの反骨は、目先のお節介への反発だけではない、運命の理不尽への抵抗です。母親を偲び、父親を思いやりながら、自分の世界を外に向けて広げようと、悩み考えながらポジティブでいようとする。そんな生き方が労しくありつつも、どのようなまなざしを向けることが、彼女にとってベストなのかを考えさせられるのです。