|

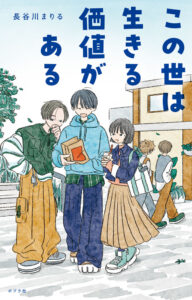

出 版 社: ポプラ社 著 者: 長谷川まりる 発 行 年: 2025年06月 |

< この世は生きる価値がある 紹介と感想>

『この世は生きる価値がある』という『素晴らしき哉、人生』並の直球のタイトルに、一瞬、怯んでしまうかと思います。『君たちはどう生きるか』という問いかけではなく、いきなりの人生礼賛です。しかし、読後には「それでも」という前置きが浮かんでくることで中和され、このタイトルを噛み締めることになります。手放しでそう言っているわけではないのです。「この世」という観点も、主人公が「この世」の人ではないということが前提です。そうした人が「この世」をどう評価するか。その答えがこのタイトルであり、暗に感じとれる「それでも」の含みが実に効いてきます。この世ならぬ世界の住人が、子どもの姿を借りて「この世」に降臨する多くの物語があります。近年だと『キリエル』が傑作だと思っていますが、国内では代表的児童文学作品である『カラフル』(森絵都)が引き合いにだされるはずです。本書とは四半世紀以上の歳月の隔たりがありますが、時代感覚よりも、作家性の違いが際立っているかと思います。個人的な見解ですが、長谷川まりる作品には、デフォルトとして「この世」に対する絶望や失意が見え隠れしがちです。それは主にコミュニケーションの問題であり、要は「世の中とうまくいかない」ことにもがいて、時に自罰的になるという隘路に陥っている状況です。特異なアイデンティティを持った繊細なマイノリティがコミュニティから疎外される、という構図がよく描かれます。本書ではそれを、物事を気に病みがちな個人的資質の問題、へとシフトさせつつあることが見受けられますが、最終的には、それでも人は支え合えるのだと、「この世は生きる価値がある」のだと宣言するタイトルの意義を思います。「それでも」希望は語られていくのです。

病気で死んで間もない少年の身体に入り込んだ「私」は病院で目を覚します。「この世」を体験することになった驚きと歓びに興奮する「私」の前に、見知らぬ老人の姿を借りた「あいつ」が表れ、「私」を連れ戻すと警告しますが、前世の記憶を失っている「私」にはわけもわからず、それでもこの好機を逃したくないと、死んだ十四歳の少年、高梨天山(てんざん)を演じることにします。一年程度しかこの身体に憑依していられないということを「あいつ」から聞かされた「私」は、この期限付きの「この世」の時間をただ楽しもうと考えるのです。ピアノの演奏動画が人気のユーチューバーでもある天山は、明るく、学校のクラスでも人気者。そんな立場を演じつつ、「この世」を満喫しながらも「私」にはいくつか気になることがありました。宮下凛(りん)という不登校の少女は、以前は天山のピアノ動画のファンだったというのですが、どこか不自然なところがあります。天山の記憶がない「私」には、二人の間に何があったのかわかりません。やがて「私」は、宮下凛の抱く希死念慮に気づきます。人が死を望むということに直面して、生きること自体と無縁だった「私」は複雑な感情を抱きます。天山の母親の真実を知り、またニセモノである自分の存在について悩み、「私」は次第に「生きる苦しみ」を知っていきます。苦しみを受け入れながら生きるという人間の本来に直面した「私」が、「この世」を生きる意味をどう捉えるのか。天山として生きていられるタイムリミットが迫る中で「私」は、痛みや罪を引き受けながらも人として生きる意味を体感していきます。

前述した『カラフル』と設定が近いところと、大きく異なっているところがあります。他人の身体を借りて降臨した主人公が、憑依した少年の生きてきた世界を体感していくあたりの面白さは共通していますが、それぞれのスタンスから得ていく気づきの違いなども興味深い点です。今回、あらためて『カラフル』を読み直し、これは九十年代の森絵都作品のひとつの到達点だったなと、感慨深く思っていました。『宇宙のみなしご』や『つきのふね』など、荒涼とした世界の中で大人への不信を募らせながら、自分たちを守ろうと結束していた子どもたちが、ようやく世界と和解できる着地点を見つけたような感覚がありました。当時の児童文学は、子どもたちを取り巻く世界をよりシビアに描いていました。荒涼とした世界を受け入れ、自分の生きる道をそこに見出していく再生の物語である『カラフル』は、思春期の厭世観の向こう側に希望を描き出しています。長谷川まりる作品もまた、ここまでの葛藤の歴史があり、作品ごとに悲痛な闘いを繰り広げてきました。世の中とスウィングすることが難しい、生きづらさを抱えた失望しがちな主人公たちの「この世は生きる価値がある」かという問いかけは、いつも物語に通底していたかと思います。もちろん少なからず希望は語られるものの、どこか「半信半疑」の陰が差している。それは不合理で理不尽な社会(親やコミュニティ)への反駁と、自己不信がない混ぜになったものではなかったかと思うのです。「この世は生きる価値がある」という宣言が虚勢ではなく、長谷川まりる作品が心底からそう語るという瞬間を求めながらも、なんとなく自分が置いていかれる寂しさもあるような、不思議なファン心理もここにあります。進化していく長谷川まりる作品の通過地点であるだろう本書の暫定的結論もまた苦味を孕んだものであり、そこに安心してしまうというのは不思議な感情です。さて「生きる意味がない」と考えてしまうのは、「この世」のせいではなく、自分の脳のコンディションが原因だという化学的な正論があります。うつ病などで一時的に世界認知が狂うことがあるのです。本書はその可能性についても言及しており、物語としてのロマンとしての希望と化学的判断を織り交ぜます。現代児童文学と、その若手トップランナーである長谷川まりる作品が表現するものの進化にもまた注目です。