|

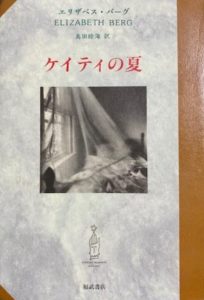

出 版 社: 福武書店 著 者: エイザベス・バーグ 翻 訳 者: 島田絵海 発 行 年: 1994年07月 |

< ケイティの夏 紹介と感想>

今までに三回引っ越しをしたことがありますが、これは一般的には少ない方なのかと思います。実家を出たのも20代後半でした。環境が変わって、初めて知ったことも多く、転居がもたらす人生観への影響を遅ればせで感じました。子ども時代に親の仕事の都合で頻繁に引っ越しをしたという方から、その経験で社交性が鍛えられたという話も聞いたことがありますが、離別と新しい出会いを繰り返すハードさを思いました。転校生を迎える側しか経験がないので、その心中は推し量りかねるのですね。本書の作者である、エリザベス・バーグさんの著者紹介欄には「軍事基地を転々として育つ」と記載されています。本書の主人公の少女、十二歳のケイティの、お父さんが職業軍人で勤務地が頻繁に変わるという設定と重なります。仕事の人事異動ルーティンについては未だに慣れなくて、可能なかぎり同じ部署で落ち着いていたいのですが、まあ仕方がないものですね。とはいえ、異動は転勤を伴わないまでもバタバタするし、家族に対しては負い目を感じます。家族生活を最大限、中心に考えて人生を組み立てるワークライフバランスが正しいことである昨今(2022年)、組織優先の滅私奉公時代の感覚とは随分と違いが生じてきたものと思います。軍人という職業の規範意識や倫理観が本書の主人公の父親には強くあり、そこから親子の衝突も発生します。親に振り回される子どもの気持ちと、親の気持ち。大人はわかってくれない、というのが物語の常套ですが、十二歳の少女の成長著しい夏と、多くを語らない頑なな軍人である父親の気持ちを斟酌しながら読むと、ここにある絶妙な空間にたゆとうことができます。少女の瑞々しい感受性が豊かな言葉で綴られた、どこか遠い記憶のような夏の日々が鈍く輝きます。

テキサス州の陸軍駐屯地に家族と暮らすケイティは十二歳。父親は軍人で大佐の階級です。勤務地の変更は頻繁にあります。ここに越してきた時は一緒だったお母さんは亡くなっており、姉である十八歳のダイアンと父親との三人の生活となっていました。父親はしつけに厳しく、すぐ怒鳴り、言うことに従わないと叩くこともあります。もっと自由に生きたいという思いは、恋人もいる年頃のダイアンだけではなく、ケイティにも兆しています。もうすぐ十三歳のケイティの身体には変化が訪れ、ご近所に住む親友である十四歳で美人のシェリレーヌと付き合っていると、自分もまたちょっと背伸びをしたくもなります。男の子にだって関心はあるし、遊び歩くことだって興味がある。とはいえ、父親はそんなことを容認するはずもなく、姉妹は辟易してしまうのです。ケイティは時折、母親のことを思い出します。どうして亡くなったのか、父親は詳しく話をしてはくれません。寂しさに胸を塞がれながら、父親に対して距離があることをケイティは感じます。そんな折、またも勤務地変更となり、今度はミズーリに引っ越しすると父親に告げられます。あと数週間で高校を卒業するダイアンはここに残ると言いますが、父親は耳を貸しません。恋人とともに家を出ようとする姉と一緒についていくことにしたケイティ。父親の前では泣くことはできない。それでも心が通うような瞬間もある。互いを思いやる気持ちはすれ違いながらも、それでもここに愛があることが、張りつめた空気が描かれることで沁みわたってきます。言葉少なな父親の胸のうちをケイティは見透かし、それを確実な言葉で繋ぎ止めます。感情が静かに沸き立ち、夏の情景と十二歳の心象がスパークする快作です。

横暴で傍若無人な父親と書くべきか、無骨で不器用な父親と書くべきか、少し悩みました。垣間見えるその人柄は、ケイティが父親に向けたまなざしが反射したものです。黒い服を着ただけで、それは娼婦の着る服だと怒る父親。そんな父親が母親のことを深く愛していたことをケイティはよく思い出します。優しい母親の前で父親がとっていた態度には、どこか照れているような含羞があって、その特別な人を失った痛手が、今も父親にはあることが、ただのモラハラDVの暴君ではないことを感じさせます。母親がいない初めてのクリスマスに、娘たちのためにたくさんのプレゼントを用意して、それでいて、しんみりとしてしまう父親に気づいて、やりきれない思いになってしまうケイティ。それでも普段、父親は肩肘をはってばかりいます。雨が降っても父親は傘を差しません。それは軍規で決められているからです。頑なに軍人として生きている父親に対してケイティは、違う道を選んでいたら、もっと人間らしく生きられたのではないかと思うのです。好きとか嫌いとか言葉にするだけではない、そんな親子の情感を不器用な言葉のやりとりの裏に感じ取らされる物語です。父親だって、本当は奥さんとの思い出の場所を離れがたいのではないかと思うのですが、これも言わずもがなです。言わないことの雄弁さを思います。ところで、傘を差さない男というと、須賀敦子さんの旦那さんのエピソードを思い出します。傘を差さない労働者階級の男性である彼と、お嬢様育ちの須賀さんの違いが透ける場面です。傘を差さない男性は、その理由を声高に語ることはないのです。物語はそうした心を慮るところに生まれますね。