|

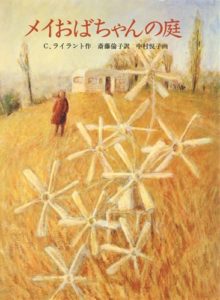

出 版 社: あかね書房 著 者: シンシア・ライラント 翻 訳 者: 斎藤倫子 発 行 年: 1993年11月 |

< メイおばちゃんの庭 紹介と感想>

悪気もなく人を嫌な気持ちにさせるナチュラルヒールの人がいる一方で、さりげなく気配りや気遣いをしてくれる善意の人がいます。身近にいるそんな人が思い当たる方は幸せです。そうした人と知り合えることは人生の僥倖であって、人生の早い時期に出会えることで、人生観は変わってくると思います。子どもが世の中を肯定的に捉えられるようになるためには、幼い頃から無償の優しさや愛情をたくさん注がれる必要があると思うのです。この物語のメイおばちゃんは、そんな善意の人です。そしてなんとも豊かな愛情を人に与える人です。主人公のサマーは、メイおばちゃんのことを、愛情がいっぱいつまった大きなたる、とたとえます。いつも家族が居心地が良いように気を配ってくれる。まわりの人たちのことをよく理解して受け入れてくれるから、おばちゃんの前では誰でも素直になることができます。それは、おばちゃんが出会った人を信じていて、みんなもまた、おばちゃんが自分のいちばんいいところを見てくれていると思っているから。周囲を明るく照らしてくれたメイおばちゃんは、今はもういません。突然、メイおばちゃんを亡くしたサマーと、メイおばちゃんの旦那さんのオブおじちゃんは、悲嘆したままこの半年を過ごしていました。大切な人が、どんなに大切な存在だったのか。何度も思い出しては悲しみを深めていきます。スーザン・バーレイの『わすれられないおくりもの』のように、亡くなった人をそれぞれが悼み、遺してくれたものを想いおこす物語です。メイおばちゃんが与えてくれたものを想うサマーの心の動きが、物語のすべてではあるのですが、サマーが思っていた以上にメイおばちゃんにサマーは愛されていたのだと読者は知ることになります。ここがなんとも胸に迫るところなのです。

母親を亡くし、親戚をたらいまわしにされて育ったサマーをひきとり自分たちの家に連れて帰ってくれたのは、オブおじちゃんとメイおばちゃんです。肩身の狭い親戚の家で、おずおずとしてミルクのおかわりさえ言い出せないのでいる六歳の女の子を見てしまった老夫婦は、けっして豊かではない自分たちの暮らしにこの子を迎えようと思ったのです。それから六年、サマーは二人の目一杯の愛情を注がれて育ちました。ところが、庭の手入れをしていたメイおばちゃんが、突然に倒れて亡くなってしまいます。メイおばちゃんを愛してやまなかったオブおじちゃんは途方に暮れて、悲しみに沈み続けていました。そんなオブおじちゃんが、ある日曜日、メイおばちゃんが見えると言い出します。そこにいるのを感じたのだと。サマーは考えます。おばちゃんがここにいるのだとしたら、天国に行く決心がつかないのではないか。それ以上にサマーが心を痛めていたのは、メイおばちゃんのことを案じ続けるオブおじちゃんのことです。近所に引っ越してきた、サマーの学校の転校生、クリータスは変わりもので、サマーはちょっといぶかしく思っていました。そんなクリータスがおじちゃんと親しくなってしまい、サマーの心配は募ります。なにせクリータスは自分には臨死体験があると言ったり、さらにはバトナム郡に降霊術のできる「コウモリ巫女」という牧師がいるいう情報を持ってきたりするのです。さすがにサマーも呆れますが、オブおじちゃんは乗り気になり、メイおばちゃんと話をするためにバトナム郡に行こうと言い出すのです。眉唾な気持ちを抱きながらも、サマーはオブおじちゃんのために、クリータスと一緒に「コウモリ巫女」を訪ねることになります。物語は突飛な奇跡を迎えることもないまま、それでも確実に尊いものをサマーの心に刻みます。深く静かに、その読後感の余韻に満たされる結末が待っています。

サマーの細やかな心の機微が、彼女の語りによって綿密に描かれていく物語です。その視線の先には、悲しみに沈んでいるオブおじちゃんがいて、その気持ちを慮りながら何もできない自分に失意を感じているサマーもいます。家に出入りするクリータスの存在をわずらわしく思いながらも、オブおじちゃんの心の隙間を埋めてくれていることに複雑な気持ちを抱くこともあります。サマーが折につけ思い出すのは、メイおばちゃんとオブおじちゃんの二人がどんなに愛しあっていたのかということ。自分にどれほど愛情を注いでもらっていたのかということ。失われたものの大きさを考えてばかりのサマーは、メイおばちゃんの死を乗り越えるためにもがいています。それでもやがて、転機が訪れます。ここが非常に感じ入るところです。この物語は決して悲しいお話ではなくて、自分は愛されてどんなに嬉しかったか、という歓びが描き出されています。この表現の豊かさが圧巻なのです。サマーがクリータスを邪険に扱うことを、自分の両親に知られて悲しませないようにクリータスが隠しているのだとサマーが知る場面など、実に細かい心の動きもまた捉えられます。そんなところにも愛はある。さりげなくグッとくるところが沢山あります。塞がってしまった心は、簡単には元には戻りません。大切な人を失ったことを受け入れて、前を向いて行く意欲を取り戻すには時間が必要です。その逡巡する時間こそが人を悼むことなのだとも思います。そして、読者は、サマーが感じている以上に、メイおばちゃんの深い愛を感じることができるはずです。大きな愛情を注がれて、満たされてきたサマーの幸福。それを読者もまた胸一杯、受けとめられる構成です(フォントや中村悦子さんの挿画の効果も大きくて、この翻訳版だけの魅力もあります)。愛し愛され生きることが、人の本願です。自分から愛情を注いでいくこと。それは今からでも始められるはずです(ということを、この本を最初に読んだ四半世紀前から思っているものの、なかなか愛情にあふれた善意の人にはなれぬものですね)。