|

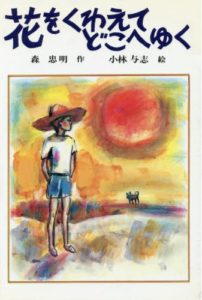

出 版 社: 文研出版 著 者: 森忠明 発 行 年: 1981年12月 |

< 花をくわえてどこへゆく 紹介と感想>

何をやっても意味なんてない。どうせ思い通りにはいかないし、失望するだけ。だったら寝流れて、流木のように生きていけばいい。今までくそまじめに生きてきたことが馬鹿馬鹿しくなり、もう学校にも行きたくないと思ってしまう。どこまでも落ちてしまえば良いのだ。立川市に住む小学生、森壮平がそんな捨てばちな心境になってしまったのには理由があります。ひとつは妹の担任である岸昌子先生の「美しい足」が、自分の担任である、いけ好かない矢崎先生のものになってしまったから。二人が結婚するという話に壮平は大きなショックを受けました。もうひとつは、飼っていた犬に「捨てられて」しまったから。むだ吠えばかりで近所に迷惑をかけている飼い犬を、父親が保健所に連れて行くというのを押しとどめて、だったら自分が捨ててくると意地を張ったものの、やはり犬とは離れがたい。そんな気持ちでいたのに、犬は壮平が投げた花をくわえたままどこかへと姿を消してしまいます。飼い犬にも自分は見限られたのだと壮平は思います。人間の身勝手さもわかっているから、尚更、落ち込むことになるのです。ここで壮平の胸に兆したのは、人生への虚無感です。優等生で容姿も良くて、真面目一途にやってきたのに、欲しいものは手に入らず、好きだった犬も、結局、戻ってはこない。生きがいを失った人間は、燃えつきた花火のかすを拾い集めるような、みずぼらしい存在に過ぎないのだ。世の中からはぐれてしまった少年の視座から捉えられる世界。独特のユーモアと異色の世界観が光る、作者を仮託された、いかにも森忠明作品の主人公らしい森少年の、かなり後ろ向きな物語です。

当面、学校を休みたい。小学生がそんな希望を抱いたとしても、やすやすと両親に受け入れられることはありません。両親を説得しようとしても、まともな話し合いにはなるはずもない。このところの壮平は、父親の人間性にも不審を抱いていました。そして、人生に対する虚無感など、功利的でズルい父親には理解されるものではないのです。話し合いは、結局、物別れとなり、壮平は家出を決意します。さて、どこへ行くか。足が向かったのは、七十歳で現役の大工である祖父の家です。笑っているところを見たことがない、無口な祖父。どう説明しようかと考えていたところ、気が利く妹からすでに事前連絡が入っていて、壮平は拍子抜けします。何日でもかまわないから「ぐうたらべえ、やってみな」と言われた壮平は、祖父の家の見習い部屋にこもって、毎日、材木に虫眼鏡で光を集めて、自分の生存日数を焼きつけるという意味のない行為を続けます。そんな様子を見かねたのか、甲府の山の中の温泉宿でのんびりしてこいと祖父に言われ、壮平はひとり湯治場での隠遁生活のような日々を送ることになるのです。こうして温泉宿で毎日を無為に過ごし、ただ堂々巡りの思惟を繰り返す森少年。そんな日々を続けていたある日、鏡の中に、雨ざらしのゴムボールのような青ぶくれになった自分の顔を見てしまいます。心がたるむと顔もこんなふうにたるむのだ。立ち直るきっかけを得られないまま、減食とトレーニングをはじめてみたものの、何をはげみに生きていけば良いのかわからず、気持ちも入らない。で、この物語は、特に壮平が前向きになるような事件が起こることもなく、より複雑な気持ちになるようないくつかの出来事を経て、立川の家に戻ることになります。父親とのわだかまりもそのままで、二人は打ち解けることもなく、無論、犬も帰ってはこない。残された虚無感と人生の無常を、森少年はどう飲みこんでいったら良いのか。心をおどらせて生きていかなくてはならない。それはわかってはいる。そんな途中経過で物語が終わってしまう、実に無常な、人生の一面を切り取った作品です。

この物語が発行された当時の1981年には「不登校」などという言葉はなく、「登校拒否」という言葉が一般的だったか、その前か、ともかく学校に行かないことが異常な行為と見られていた時代だったかと思います。壮平少年も頭がどうかなってしまったのではないかと思われて、病院に連れていかれて検査を受けさせられます。この「心のだるさ」は今な思春期心療の範疇で扱われる題材かと思いますが、この作品は、あくまでも文学的にアプローチします。児童文学としてはかなり異色の作品ですが、この虚脱感や、ただ無為に生きている感覚には既視感があります。死生観を見つめ直す温泉宿での生活。セミや、クモや、バッタは何をはげみにして生きているのか、ということを真面目に壮平は考えますが、志賀直哉の『城の崎にて』のような死生観に到達することはなく、みっともなくあがきながら、何もできない自分とともに生きていくことへの諦観が啓かれます。「心がだるい」と父親に説明しても「ばかもん!」と怒鳴られて、ひっぱたかれるだけ。そんなナンセンスには抵抗しなければならないし、開き直って無為に生きることもまたアリなのですが、実際、胸をはるようなことでもない。で、ただうらぶれているだけの無頼派少年がここにいるわけです。その存在感。ニヒリズム(虚無主義)はどこか自分酔いするもので、それがまたダメという意見もありますが、そんなふうに自分をやり過ごしてもいいんじゃないの、とはこの二十一世紀ではより思うところです。積極的に肯定はされませんが、ぐうたらとして生きることもまた人生なのか。ともかく、説教も教訓も改心もなし。気づきも目ざめもなし。そんな感覚が児童文学作品として、ここに結ばれているという異常事態です。近代日本文学の私小説世界と、向日的な児童文学世界は相容れないものと思いきや、こんなふうな融合もあるのだと思っていただければ幸いです。いや、怒る人もいると思うんですよ、この本を読んで。僕は大好きなのですが。