|

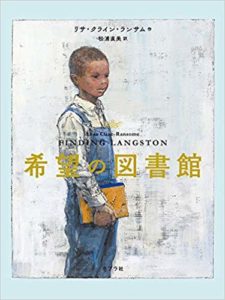

出 版 社: ポプラ社 著 者: リサ・クライン・ランサム 翻 訳 者: 松浦直美 発 行 年: 2019年11月 |

< 希望の図書館 紹介と感想>

どんなに淋しくても、淋しいと口に出さない、というのが少年時代の不文律です。誰かに淋しさを気づかれてはならないし、グッと我慢するしかないのです。要は意地を張っているわけですが、意地でも張っていないと耐えられない時間もあります。子どもの頃の淋しい気持ちは、胸の奥でずっとくすぶり続けているから、いつか大人になっても疼く気持ちに焦がされることもあります。大人は大人で、淋しいなんて口が裂けても言えるわけがないので、結局、淋しいと口にできないままなのでしょう。現代は子どもの心のケアが随分と考慮されている時代です。カウンセリングや自助グループなども救いになってくれると思います。それでも、淋しいと素直に口に出すことが困難なのは、今もあまり変わらないのではないのでしょうか。児童文学には、そうした気持ちに寄り添ってくれる多くの作品があります。家族を失った哀しみを、子どもが越えて行くには時間をかけなければなりません。誰かと悲しみを分かち合うこともできないまま、いなくなってしまった人のことを、ただ想い続ける。主人公と一緒に物語の時間を駆け抜けた時、そんな淋しい自分の心との対話こそが、失った人を悼むことだったのだと気づかされます。自分にも実体験があるので、少年が母親を失ってからの日々を描いた物語には特別な思い入れがあります。何歳だろうと母親の死を受け入れるのは辛いことです。それがまだ母親に甘えていたい盛りの少年ともなれば、余計に労しいものです。『クレイジー・レディ!』や『フォスターさんの郵便配達』など、母親を失った淋しさを抱えた少年たちが、ちょっとした事件をきっかけに次のターンに進めるようになる物語があります。本書『希望の図書館』もまたそうした作品であり、少年の淋しい気持ちがじっくりと描きだされていきます。失意から立ち直るには時間がかかります。ただ、人はすぐに元気にならなくてもかまわないのだと思うのです。時間をかけて、すこしずつ癒されていけばいい。少年の心の軌跡を一緒に辿っていく、そんな物語の歓びがここにあります。

母親を病気で失い、祖母とも離れて、思い出深いアラバマから父親と二人でシカゴに引っ越してきた少年、ラングストン。赤土の大地が広がるアラバマと比べると、都会のシカゴはせわしくなく、馴染むことができないまま、ラングストンはホームシックを感じていました。環境の変化だけでなく、家族で楽しく暮らしていた場所がラングストンにとってのアラバマであり、最愛の母親がいない今、帰るべき場所はなくなってしまったのです。1946年。人種差別が横行している時代です。南部のアラバマに比べれば(なにせ『アラバマ物語』のアラバマですから)、北部のシカゴは近代的でラングストン親子のような黒人にとっても開かれた場所でした。父親がシカゴに仕事を求めたのも、親子二人で生活しながら、さらに地元に仕送りする収入を得られたからです。父親は厳しく寡黙ながらも生活の面倒を見てくれますが、アラバマにいた頃は料理一つやったことがない無骨さで、ラングストンは母親がいた頃の暮らしぶりとつい比べてしまいます。学校では「南部のいなかもの」と馬鹿にされ、狭い部屋にいても、汗くさい父親の仕事着と昨日の夕食の匂いがこもっているだけ。そんな侘しい思いで過ごしていたラングストンに転機が訪れます。アラバマでは黒人が入れる図書館は限られていたのに、シカゴ公共図書館は誰にでも開かれていました。「どれでも好きな本を、借りられますよ」という司書の女の人の言葉に浮き足立ちながら、ラングストンが棚から抜き出した本は、自分と同じ名前の人が書いた詩集でした。そこに書かれていた言葉は、ラングストンの気持ちを言い当て、彼を詩と文学の世界へと誘うことになるのです。さあ、ここから希望の扉が開きます。

黒人詩人、ラングストン・ヒューズ。少年ラングストンが夢中になったのは、ハーレム・ルネサンスと呼ばれる黒人文芸運動の中心人物でもある著名な詩人でした。やがてラングストンは、自分の名前を、母親がこの詩人からつけたことを知ります。本が好きで、詩や文学を愛していた母親。生きていた頃には知らなかった母親のそんな一面を、ラングストンは残されていた父親への手紙から知ります。父親はラングストンが本に夢中になることを快くは思っていないようです。母親が好きだった詩にも興味はなかったのでしょう。ラングストンは自分の中の秘密として、本の世界への興味をあたためていきます。淋しかった毎日が少しずつ変わりはじめます。本の世界があることが、ラングストンを勇気づけ、やがてまわりの人たちとの関係も変えていく力となります。父親にラングストン・ヒューズの詩の魅力を語る場面など、亡くなった母親と自分との心の繋がりを見つけた少年の力強さを感じさせます。本や図書館が、人と人の関係をつなぐ希望の架け橋となっていく、そんな理想が高らかに謳われた物語です。淋しさが消えるわけではないけれど、人は小さな歓びで満たされることもある。図書館がこれまでの人生を変えるようなきっかけを与えてくれる物語もまた沢山あります。「希望の図書館」はひとつだけではないということが、この世界の希望だと思うのです。 “