|

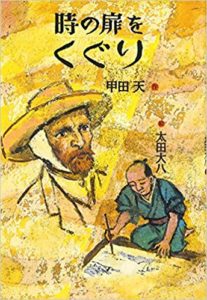

出 版 社: BL出版 著 者: 甲田天 発 行 年: 2008年02月 |

< 時の扉をくぐり 紹介と感想 >

奇想の物語。画家のゴッホが、まだ壮年の頃の歌川広重のもとを訪れる、という荒唐無稽なお話です。ゴッホが生まれたのは1853年で、広重が亡くなったのは1858年。二人が実際に顔を合わせ、話をする可能性は限りなくゼロに近い。広重や北斎、写楽などの浮世絵が海を渡り、ヨーロッパの印象派の画家たちに影響を与え、とくにゴッホは広重作品に心酔し、模写まで遺しているのは有名なこと。ただ、ゴッホが広重作品に出会った頃には、既に広重はこの世にいないはずなのです。会いたくても広重には会えない。だからゴッホは、死後に亡霊となって、時間さえも越えて、過去の江戸の広重の家の庭に、忽然と、絵の具箱を背負ったまま登場しました。ビックリしたのは、江戸時代の人々。どうやら絵を見せて欲しいと言っているらしい、この異人の言葉をわかる人間はいないかと、広重は見習いの佐吉に命じて、長崎の出島で働いていたことのある料理屋の下働きの男、又三を連れてこさせます。果たして、又三のオランダ語は通じて、この「ゴホ」と名乗る男が絵描きであること、そして、既に死んでいるのだけれど、日本に憧れ、広重と北斎に会いたくてこの世界に再臨した、ということがわかります。広重としても、自分の絵が、ヨーロッパで評判をとって、死んでからもこうしてやってくるシンパがいる、というのは誇らしくも、嬉しいこと。未来から来た亡霊とはいえ、このゴホという男の頼みを聞いて、信濃は小諸に住む北斎のところに連れていってやろうと思い立ちます。亡霊である、という以前に、鎖国の日本では、さすがに目立ちすぎる紅毛人ですので、ゴッホに変装をさせ、広重一行は江戸を旅立ちます。旅のすがら、絵筆をとり、日本の情景をスケッチするゴッホの、その技法と絵に対する真摯な姿に広重たちも目を見張ります。いくつかのトラブルを越えて、ついにゴッホは北斎と対面することになりますが・・・と、それ以上は読んでのお楽しみ。和製ファンタジーというよりは、かなり逸脱した物語なのですが、真摯さや純粋さがこの破天荒な話を支え、最後まで楽しく、物語を読みきらせる力を持っています。

才能のある年少の絵師、広重の登場によって、絵師として追われる立場になった葛飾北斎の苦衷。そんな北斎との関係性に微妙な緊張感を抱え、彼を苦手としている人当たりの良い苦労人の広重。この物語の語り手である見習い絵師の佐吉も、通訳を買って出てくれた又三に、ちょっとした嫉妬を抱いています。それは、見習い絵師とはいえ、まだ何もなしえない佐吉が抱く、技芸のある人間への複雑な感情かも知れません。そんな又三は又三で、やはり心に抱えたものがあって・・・と、この不思議な物語の周囲には、モヤモヤとして複雑に絡んだ人間の心の綾があります。それでも、最期にストン、と落ちるべきところに落ちるのは、その真髄、つまり物語で貫かれるスピリットが、そうした心の迷妄を超越したところにあるからなのでしょう。物語の不思議は、あたり前のように受け入れられ、謎が解かれないところも、却って潔いぐらいです。江戸時代の浮世絵画家たちは、技や構図、画題にこだわるものの、未だ職人の粋を出ないのだろうと思います。一方で、印象派の画家には、既に芸術家としての自負がある。畢竟、絵を描くとは、己を知ることである。浮世絵画家が決して描くことのない自画像というものに対して、ゴッホのこだわりが語られるあたりも、その両者の隔たりと、アートの深化(進化)なども見てとれて、興味深いところです。しかし、洋の東西や、意識の差を飛び越えて、ゴッホにも北斎にも、自分自身をとことんまで突き詰める共通した資質があり、最終的には、俗世の成功不成功など意味のない、ただ一心に絵を究め、極みに到達しようとする熱い想いが漲っています。悲壮な人生を送り、亡霊となった紅毛人画家に同行する人々もまた、多くのものを心に刻んでいきます。果たして、ゴッホの魂は、江戸の人々に何を感じさせたのでしょうか。

人間はいかに生くべきか。人は、何をかを究めようとするべきなのだと強く語られている作品ではないかと思います。答えは見つからなくとも、はるかな道を追い続けてこその人生。第9回ちゅうでん児童文学大賞受賞の新人、初の児童文学作品の出版とはいえ、作者の甲田天さんは、もうすぐ七十歳になろうとする方です(この文章を書いた刊行当時)。その年齢的な達観からなのか、雑念はそぎ落とされ、真の命題を追及することこそを、人生の本義と訴えているのかも知れません。ついぞ俗世にあって生活の安泰を求めがちなのだけれど、一度しかない人生の使い方としては、苦悩のうちにも何かを究めることが大切なのだと、そう語りかけられているような気がします。ゴッホは、生活人としては破綻者であり、ついには自分の耳を切り落とすにまで至るまで、芸術を、そして人間を描くことを究めようとした傑物でした。戸惑いながら、理想と現実の狭間で、煮え切れない中途半端さを抱えている普通の人間としては、一喝されたような気もします。児童文学作品として、また江戸時代を舞台とした時代モノとしては、少々の違和感もあります。また、九十歳にして未だ現役である太田大八さんの挿絵の存在感が大きすぎるため(そもそもこの表紙を見ても太田大八ありき、という感じなのですが)、そちらにイメージを引きずられてしまったところもあります。それでも、人生は短く、芸術は長く、結論としては、時間切れにならないうちに、己自身を究めよ、というテーゼには、惑いながらも惹かれるところがあります。そんな、冷めやらぬ熱を持った作品です。