|

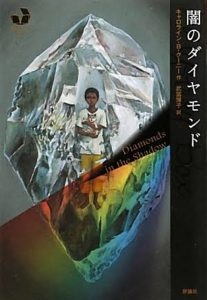

出 版 社: 評論社 著 者: キャロライン・B・クーニー 翻 訳 者: 武富博子 発 行 年: 2011年04月 |

< 闇のダイヤモンド 紹介と感想 >

慈愛に満ちた人。篤い信仰とともに、数々のボランティア活動を行ってきたフィンチ家。その活動は母親であるカーラにリードされています。今回もアフリカからの難民の一家を支援するため、一時的にとはいえ、家に招いて一緒に暮らすというのは、なかなかできることではありません。難民の少年と部屋をシェアしなければならなくなった十六歳の長男ジャレッドは母親の決めたことに異を唱えますが聞いてはもらえず、一方で、天真爛漫な妹のジプリーは新しい家族ができることに大喜び。父親のドルー氏は中庸といったところか。ともかくカーラの、困っている人たちを助けないではいられないという姿勢に、家族全員が引っ張られていました。内戦が続くアフリカの国からやってきたのは、両親と息子と娘のアマボ一家。フィンチ家と同じ四人家族。ただ、アフリカからの飛行機には、この家族と一緒に、五人目の男が乗っていました。単身でやってきたこの男性もまた難民でしたが、アマボ家とは空港で別れて、他の受け入れ先へと連れて行かれました。彼の名はヴィクター。後に、この四人と四人の八人の家族を恐怖に陥れる人物です。ミステリアスに展開する物語。アフリカからきたこの家族が隠し持った秘密に、長男ジャレッドと妹のジプリーが、少しづつ気づいていくあたり、ページを進めて、もっと先を知りたくなります。面白いミステリーというだけでなく、子どもたちの心にきざしていくものをすくい上げるヤングアダルト作品としての要素にも注目できる一冊です。

勿論、難民の一家が底抜けに明るいフレンドリーな人たちである、なんてことはありません。なにかに怯えている。見知らぬ国にきた不安、ということもあるはずですが、それ以上に、この家族がこれまでに負ってきた傷は大きいようです。アマボ家の父親であるアンドレは両方の手首を兵士に切り落とされていました。娘のアレイクは内戦での心因的なショックで口がきけず、ずっと呆然としたままです。受け入れたフィンチ家も、このアマボ家の状態に、やや引きます。しかし、カーラのバイタリティはそんなことには屈せず、アマボ一家がアメリカで生活していけるよう歓待します。アンドレに義手を用意し、母親のセレスティーヌには買い物の仕方や調理器具の使い方を教え、息子のマトゥには車の運転も習得させます。フィンチ家の子どもたちは、マトゥやアレイクを自分たちが通う学校にも連れて行きます。少しずつ、こちらの環境に馴染み始めるアマボ一家。フィンチ家に感謝を示しながらも、その心のうちでは何を考えているのか。ジャレッドは次第に気づきはじめます。アマボ家の両親が自分の子どもたちに関心を向けていないことを。もしかすると、この四人は本当の家族ではないのではないか。そして、マトゥが大事に抱えて持ってきた祖父母の遺灰の中に隠されていたものにもジャレッド気づいてしまいます。火葬の習慣がないはずの国から持ち込まれた遺灰。空港のX線検査でも引っかからない何かがそこにはありました。読者は、アフリカからきた四人家族の正体を、それぞれの恐ろしい記憶の回想から先に知ることになります。次第にアメリカでの生活に溶け込んでいくアマボ家に、人としての幸福を得られる未来が見えながらも、過酷な過去がそれを追いかけてきます。そして、物語は、恐怖のクライマックスに向けて疾走していくのです。

いやいやながら難民の少年と部屋をシェアすることになったジャレッドの心の変化が興味深いです。いや、ジャレッド自身は終始、難民一家を迷惑にしか思っていないそぶりなのですが、意外にもナチュラルな優しさがあり、マトゥを助け、学校でもサポートしていきます。そんなジャレッドにマトゥも感謝しています。アマボ一家は、この国の人たちが自分たちにここまで尽くしてくれることに、驚きと奇跡を感じていました。これまで徹底的な悪意に晒されてきた人たちだからかも知れません。一方で、フィンチ家が暮らしているのは、アメリカでも経済的なレベルやモラルの高い特別な地域で、子どもたちの学校も非常に理解があって、とても善意に溢れた場所です。そんな善意に満ちたアメリカの人々の間でも、ちょっとした事件が起きていて、互いに不信感を募らせるようなことがあります。二つの文化には距離がありすぎて、人が傷つくことのレベル感もまるで違います。完全には理解しあえないけれど、それでも歩み寄ることはできるし、なんとなく調和が生まれ、家族として、共同体として心が通うこともある、という姿が描かれていきます。人間の心のベースにあるものはギャップがありますが、一緒にいることで信頼関係を結んでいける、ということや、傷ついた心も回復するのだという希望を見せてくれる、向日的な作品だと思いました。根幹にあるものは分かり合えないにしても、それでも希望はあるのだ、というぐらいの加減も良かったですね。