|

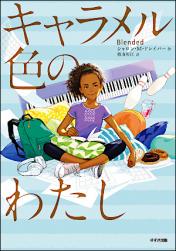

出 版 社: 鈴木出版 著 者: シャロン・M・ドレイパー 翻 訳 者: 横山和江 発 行 年: 2020年08月 |

< キャラメル色のわたし 紹介と感想>

主人公の十一歳の女の子、イジーことイザベラの語りが非常に魅力的なのは、同じ作者の『わたしの心のなか』と同様です。豊かな感受性を持った少女の言葉は、活き活きとして明るく、そして繊細です。イザベラの目を通して語られるこの世界が魅力的に写るのは、彼女が好意的に周囲の人たちを捉えているからです。それは彼女が愛情深く育てられたことで養われた資質ではないかと思います。彼女ことをイジーと愛称で呼ぶママと、イザベラと呼ぶパパ。二人とも深く娘のことを愛し、大切に育んできました。二人は次第に考え方が合わなくなり離婚することになりますが、イザベラについて互いに譲らない両親には裁判所の判定で共同親権が与えられることになります。こうしてイザベラは、公平に、きっちりと一週間ずつ、両親の家で暮らすという特殊な生活を送ることになります。パパとママ、それぞれの家が学校と等距離にあるため、学校生活自体は問題なく過ごせるのですが、家だけはきっちりと一週間交代。それはイザベラの受け渡し時間まで決められているという厳格な規定なのです。黒人のパパと白人のママ。両方の資質を受け継いだイザベラは、そのキャラメル色の肌を嫌いではありません。ただ、自分が黒人なのか、白人なのかわからずに戸惑ってしまうこともあります。いえ、それは黒人に見られるのか、白人に見られるのか、という誰かの視線に戸惑うのかも知れません。家族が一緒にいることで特異な目で見られる。この物語は両親の離婚や再婚に揺れる、等身大の女の子のとしてのイザベラの気持ちが活写されていきます。そこに肌の色が違う両親のそれぞれの特質を受け継いでいることでのアイデンティティの揺らぎがあり、また、アメリカ社会において黒人であることで向けられる偏見についても、ビビットにイザベラが感じ取っていく瞬間が捉えられていきます。辛い事件もありますが、イザベラが両親や周囲の人たちの愛情に支えられていることで、勇気をもって乗り越えていける、そんなパワーが感じられる物語です。

黒人と白人というだけではなく、両親はタイプが違っています。いつもきちんとした身なりをした弁護士のパパは、評価にこだわり、慎重であり、人にどう見られるかを気にしています。一方で、レストランで働くママは、いつもラフな恰好をしていて、おおらかです。そこにはきっと、その人種としてアメリカ社会で生きていく上で影響され、身についてしまったものがあるはずです。パパはイザベラに、自分たちがどうふるまわなければならないか注意を与えます。それは偏見や差別をする人間を是認したり、へつらうものではない、誇りをもった自衛です。白人であるママが気にしなくても良いことを、パパは意識しなければならず、有色の肌を受け継いでいるイザベラにもまた留意することを促します。イザベラは幸運なことに、まだ、自分が差別を受けるということに、漠然とした認識しかありません。たしかにママと一緒にいると特異な目で見られることは感じています。自分の容姿がどちらの人種でもなく、そして、どちらの人種であることにも複雑な気持ちを抱いています。自分たちを取り巻く社会と、その歴史の中に、今も根深く残る差別や偏見が残されていることを、学校で学習するイザベラ。そして、彼女の周囲には、少しずつ、こうした社会の陰が忍び寄ってきます。学校で両親が民権運動に関わっている黒人の女の子が嫌がらせを受ける事件があったり、ショッピングモールで警備員に失礼な扱いを受けたり、白人生徒のデリカシーのない言葉の端に怒りを覚えたり。そんな「悪い予感」のような伏線が、次第にイザベラのまわりに漂いはじめ、この物語の緊張感は高まっていきます。やがて両親にはそれぞれ新しいパートナーができ、それがイザベラにとっても愛すべき人たちであったため、両親が元の関係に戻らないことに複雑な気持ちは残るもののイザベラは祝福します。さて、新しい二つの家族が揃って、イザベラのピアノの発表会を見にくるというハッピーエンドがこの物語を飾るかと思いきや、「悪い予感」が恐ろしい形でイザベラの身に振りかかります。驚くべき事件の当事者にイザベラがなるという急展開。さて、この物語はどう収拾するのか。その行方を手に汗を握って見守ることになる衝撃的なエンディングが待っています。

「ブラック・ライヴズ・マター(Black Lives Matte)」をどう日本語に翻訳するかで、ニュアンスが伝わりにくいところがありますが、近年(この文章は2020年10月に書いています)、米国で起きた市民運動のニュース映像は、リアリティをもって、この言葉の意図するところを伝えるものになったかと思います。元より、アメリカの児童文学で『アラバマ物語』が引用されることの多さに気にかかっていました。ピューリッツァー賞を受賞した世界的ベストセラーではあるものの、現在、日本の書店では流通していないこの作品が、物語の中の子どもたちが(特に先生に勧められて)読んでいる。その頻度の高さに驚かされていました。ただ、ここにスピリットが息づいていることを感じました。『アラバマ物語』と同じ年代を描いた、ニューベリー賞受賞作『とどろく雷よ、私の叫びをきけ』などを読むと、子どもの視座から、当時の黒人たちが抱いていた気持ちを、まざまざと感じとらされ、児童文学の力を思い知ることになります。本書、『キャラメル色のわたし』もまた、現代の等身大の女の子が、黒人差別をめぐるこの社会の理不尽に翻弄される物語です。彼女が一黒人少女、という記号ではなく、その活き活きした個性や心根を十分に知った上で、親愛なる主人公として事件に巻き込まれることに対して、やはり驚きを隠せず、怒りを覚えるのです。いくつかの主題が並走する、難しいバランスの作品であったかと思います。イザベラがピアノが好きで、演奏が得意であることが、モチーフとして生かされます。異なった要素が調和すること。黒鍵と白鍵がハーモニーを生み出すこと。これはこの物語自体にも言えることだったか。同じテーマのポール・マッカートニーとスティービー・ワンダーのデュエット曲『Ebony and Ivory』を懐かしく思い出し、それが40年近く前の曲であることにゾッとしましたが、世界が理想に追いつくために、音楽や文学は訴え続けなければと思います。