|

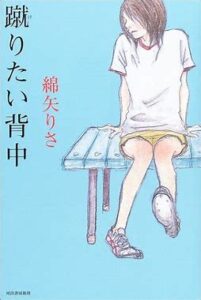

出 版 社: 河出書房新社 著 者: 綿矢りさ 発 行 年: 2003年08月 |

< 蹴りたい背中 紹介と感想>

本書を以前に読んだのは刊行当時で、現在(2024年)とは二十年ほどに隔たりがあり、その間に世の中の価値観の変遷がありました。本書で描かれるのは、アイドル的な活動もしている人気モデルに夢中になっている高校生男子を見守る高校生女子の複雑な感情と距離感です。この男子のモデルへの執着は、本書では「オタク」と表現されています。ここに蔑称的なニュアンスがあったのは当時のことで、現代ではわりとポジティブな表現でもあり、またアイドルを追っかけることも、いわゆる「推し活」として公民権を得ている健全な活動や衝動になってしまいました。もっともこれも同じく芥川賞受賞作の『推し、燃ゆ』のように、先鋭化した自意識や世の中との距離感のバランスが壊れると、人間存在の根幹に迫っていく危うい領域に突入する危険性があります。アイドルやアーティストに夢中になって応援するということが社会的に推奨されるのは、経済活性化のために商業的に煽られている感がありますが、誰かを憧憬する気持ちは人生の華であり潤いです。健全にそれを解放することができれば、レジャーとして問題なしです。もっともレジャー小説は文学にならないわけで、ここにある歪みこそが妙味であり、その感慨がカタルシスでもあるのです。時を隔てることで見えてくる真理を体感できる再読でした。

高校一年生の六月ながら、まだ親しい友人ができない女子、長谷川初美(ハツミ) は、クラスの余り者であることを自覚して寂しさを感じながらも、グループに加わることには苦手意識を持っていました。それはやや拒絶に近い意志でもありました。理科の実習授業で、やはりクラスの余り者である男子、にな川と同じ実習班になった際に、彼が女性ファッション誌を堂々と広げているその人の目を気にしない態度に衝撃を受けます。自分がまだ達観していないことを思い知らされつつ、その雑誌に載っているモデルと会ったことがあることを、にな川に打ち明けたハツミ。以前に自分たちの町に彼女が撮影に来た際に言葉を交わしたことがあったのです。そのモデル、オリチャンを信奉する、にな川は驚愕します。オリチャンと会ったことがあるハツミは、にな川に敬服され、家にも招かれます。オリチャンと会ったときのことを詳しく知りたいという、にな川につきあわされ、一緒に出かけることになったりと親しくすることになるのですが、にな川は、ただただオリチャンのことを一方的に話し続けるだけの熱狂的な「オタク」なのです。クラスの余り者で、変わり者、人とろくなコミュニケーションもとれないオタクの、にな川に対して、ハツミは、どこか嗜虐的な気持ちを覚え、その背中を蹴りたくなるのは、何への苛立ちだったか。にな川につきあわされて、オリチャンのイベントに一緒に出かけたハツミは、彼がオリチャンに興奮して暴走する姿を見ることになります。制止されながらもオリチャンに接近することで、にな川は何を思い、ハツミはそんな彼にどんな気持ちを抱いか。恋愛も友情も育まれない高校生男女の、不思議な共鳴空間が突き刺さってきます

綿矢りささんの本書や、デビュー作の『インストール』、また後に直木賞を受賞された大島真寿美さんのデビュー作『宙の家』などは一般文芸賞の受賞作ながら、児童文学系のヤングアダルト感覚を持った作品があり、その魅力の本質についてずっと考えていました。今回、本書を読んでいて、主人公が、背中を蹴りたくなる衝動は、わりと「一般的に」共感可能な領域にあったのではないかと感じています。これは、カウンターに『推し燃ゆ』の、やや壊れた衝動を置いているので、そう思うところなのかも知れないのですが、にな川のオタ活とそれを見守るハツミの気持ちも、思春期的煩悶のうちに納まる範囲ではなかったかと。表現スタイルが児童文学系とは違うものの、同じ葛藤の範疇として共感を得られるものではないかと思います。逆に言えば、一般書の読者にも、児童文学系が膾炙することを期待してしまうところです。中学校での体験から高校生活でのグループ的社交を諦めてしまった主人公は、そうした関係に嫌気がさしているだけでなく、自分自身が周囲の気持ちを考えず、つい辛辣な言葉を口にしてしまったり、自ら関係性を壊す因子を抱えていることに薄々気づいています。それを反省して態度を改める、なんてことができないのが人間です。関わりをもってしまった、にな川の、周囲の目など気にしない態度やその暴走を見ながら、より彼が惨めになれば良いと加虐的な気持ちになるのは、自己投影があるからであり、その先に彼と自分を救済するものを渇望していることは言わずもがなです。人の心は歪み、捻れます。安寧や幸福を願う気持ちと同時に破滅的な衝動に焦がされます。健全さとは何か。それは危うい誘惑に対峙して、そこで完全に破滅しない方を選択することではないかと思いますが、破滅の美学に酔いしれることも人間の本質的な欲求です。もっともそれは文学趣味の上だけにしておくことが賢明かもしれません。