|

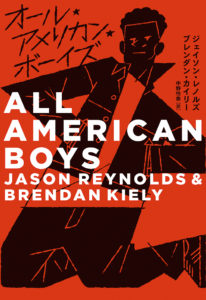

出 版 社: 偕成社 著 者: ジェイソン・レノルズ 翻 訳 者: 中野怜奈 発 行 年: 2020年11月 |

< オール・アメリカンボーイズ 紹介と感想>

警察官の強権で理不尽に暴行され大怪我を負った黒人少年と、その光景を傍観していた白人少年。大きな社会問題へと発展していくこの事件が、二人の少年の交互の独白によって語られていく物語です。これは差別される側と差別する側の対立が両者の視点から描かれる物語、ではないと思っています。二人の少年は同じ高校に通っているものの、直接の知り合いではありません。ただ、無関係ではありません。友だちの友だちだからということだけではなく、同じ時代を生きているアメリカの少年として、同じ問題意識を共有している同士だからです。二人は対立している存在ではなく、同じ方向を向いています。公正であろうとすること。正義を貫くこと。その信念は一緒です。ただ立っている場所が違うと、その見え方や感じ方が違ってしまう。警察もまた正義を執行しています。向かう場所は一緒でも、正義の「角度」や差別意識の「感度」が違うのです。人種差別を憎む気持ちは一緒です。白人だからといって、あからさまに黒人を差別しているわけではない。むしろ差別はアメリカの正義の敵です。しかし、差別される側が感じているようには感じてはいない。ここに無意識の偏見が働いていることが問題です。いや、問題を問題として認めない態度が問題なのか。ジーンズを腰ばきにして、ギャング風を気取った黒人少年は、ギャングとしか思えない。これは仕方がないとして、それが白人だったらどうなのか。判断は一瞬です。そんな少年がポケットに手を入れたら、銃を出す可能性を考えなければ、自分が撃たれてしまう。警官の経験則か、無意識の偏見か、黒人少年であることで、対応が変わるとするならば、そこに何か特定の意識が存在するはずです。公正であることを訴えるアメリカの少年たちと、そして少女たちの物語。B L M問題を描く、そして暴力を行使した警察側の心情にもより踏み込んでいき、社会の実相を描く、新しい扉を開いた作品です。

ラシャドは元警官の父親に従って、高校でROCT(予備役将校訓練課程)を履修しています。息子を軍人にしたい父親の意向とは違い、絵を描くことが好きなラシャドは、うんざりしながらも授業を受け、優等生として成績を上げていました。たまの楽しみは友人たちとの週末のパーティー。多少、羽目を外すことがあるものの、いたって真面目な学生です。堅苦しいROCTの制服を脱いだら、ジーンズをずり下げて履きたい年頃なのです。そんな彼がパーティに出かける前にポテトチップスを買おうと立ち寄ったストアで、事件に巻き込まれます。たまたま携帯電話をバックから出そうとファスナーを開けたところに、うっかり転んで倒れてきた女性の巻き添えで転んだところを、立ち寄っていた警官に見咎められます。万引を疑われ、弁解の機会も与えられないまま後ろ手に手錠をかけられ、警官から激しい暴行を受けたラシャドは大怪我を負い、病院に運ばれます。この光景をストアの外で見ていたのが、同じ高校に通うクインです。ラシャドと同じように週末のパーティに向かう途中でした。彼の目を引きつけたのは、ラシャドではなく、激しい暴行を加えている白人警官の方でした。警官のポールは友人のグッゾの兄で、軍人だった父親を戦争で亡くした自分に親身になって接してくれていた恩人です。そのポールの激しい行為に、かつてクインを守るためにポールが黒人少年を叩きのめした過去が重なります。このラシャドが手ひどく暴行され、逮捕された動画がネットを通じて拡散され、その賛否が問われていきます。暴行されたラシャドと、警官のポールの弟であるグッゾが通う高校では、両者を知る人もおり、やがて高校を二分する意見の対立が生じます。大規模な警察への抗議活動へと発展していく中で、高校生たちはそれぞれどう考えて、自分の意思を行動に移していったのか。迫真の物語が、ラシャドとクイン、二人の少年の独白によって綴られていきます。

事件の当事者であるラシャドは、自分が理不尽に酷い目に遭わされたことへの憤りよりも、まずは戸惑いを抱いています。さらに自分の事件が多くの人を巻き込んだ運動に発展していってしまうことにも。兄や友人たちは事件に義憤を感じて、ラシャドのためだけではなく、人種差別を撤廃させるための闘いを始めていきます。そうした中、かつて父親が警官だった時に無辜の黒人少年を銃で撃ってしまい障がいを負わせてしまった過去を知ります。誰かへの怒りではなく、アメリカ社会の歪みとしての人種差別と闘うにはどうしたらいいのか。それでもラシャドもまた周囲の人たちの支援とともに立ち上がろうとします。クインは当初、友人の兄であり、恩人でもあるポールを擁護するべきか悩みます。アフガニスタンで戦死した父親は、アメリカの正義を守るために闘った英雄として町でリスペクトされているものの、正義の所在について、クインの中では明確な答えが出ていません。同じ高校のバスケットチームのスタープレイヤーであるイングリッシュの友人であるラシャド。一方、警官のポールの弟であるグッゾは友人であり、彼もまた同じチームに在籍しているのです。自分の心の正義に照らした時、あの暴力の光景をどう判断したらいいのか。それぞれがアメリカの正義を守ろうとしている。それでも公正ではない。ここに隙間が生じてしまうのは、社会に歪みがあるからです。『アラバマ物語』のスピリットは、綿々と息づいていて、公正であろうとすることがアメリカ社会では希求されています。そこには少なからず障壁があり、自分が信じる正義を行使するにも勇気が必要です。それは教師たち大人にも突きつけられている物です。クインはこの社会の歪みと対峙するために、ポールを擁護することではなく、自分もまた抗議デモに参加することで、正義を行使しようとします。差別主義者の悪漢警官が横暴な態度で無抵抗の黒人少年を抹殺してきた、わけではないとすれば、闘うべき敵はどこにいるのか。社会の歪みを糺す闘いは、「差別する側」が歴然と存在しないまま、少なからず誰かを仮想敵にしなければならず、そこに苦い対立が生じます。無意識の偏見が人の命をも奪うのだということを肝に銘じなければならないとともに、複雑なアメリカ社会の中で、若者たちが悩みながらも、より良い社会を生み出そうともがいている姿に感銘を受ける作品です。